NEWS 最新消息

聯絡資訊 CONTACTS

地址:桃園市桃園區藝文一街48號電話:03-3168777

最新消息

10

2025.02人類終端學 人腦的運作 動機理論【華施機制】

人 類 終 端 學

人 腦 的 運 作

動 機 理 論

人 腦 的 運 作

動 機 理 論

動機理論---臺灣維基百科

動機理論---中國百度百科

動機理論---中國百度百科

黑色的字是原本的敘述。

※注意:其他色的字是依人小腦的做法為完整的做法,

對照原敘述而本該要怎麼做才為正確的陳述。

對照原敘述而本該要怎麼做才為正確的陳述。

動機理論---臺灣維基百科

這樣的方式對人活在旣有皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能與才華,那就不見得真正能達到高功效,且效價也為在人的不知自己本具有多大的能耐,才會要以這樣的方式來產生效能,但這也只能給為在跟著做而已,並非能取得他真正的才華與才能。

整體來講這以依要運用和取得人的真正本能、才華、智慧甚至依生適者與生俱來的機技能與順勢那就非能拿得到,且要給人類能完全的服從那就必須要依符原機制、三與四以及人的小腦機能機制才能作得到,人會抗拒會累的等等那本皆為固態物、科技物所要作的。所以以上這三條那是對人只以用大腦停留在不知原才有效,而且依這樣的作法也會將人給限在沒自我、無知、不瞭解本能與原機制的存在成被如動物的使用,那就太誤失人具有為萬物之靈、終端物、整合總結者、再造物主等等的機技能。

公平理論

公平理論由美國心理學家約翰·斯塔希·亞當斯於1965年提出:員工的激勵程度來源於對自己和參照對象的報酬和投入的比例的主觀比較感覺(這樣的方式,並非能喚起人、員工、部屬具有的真正本能呈現,而且也得不到員工同為一體的心以及也不能持久。)。

以依此模式會成得不到具有眾持的公平,且這樣會以自己的認為成誤失他人、員工等等的本能和原賦有的機技能及絕能發揮與順勢,而造成對參與體、公司、組織本為能成永續的體制機制,變為因個人的不足等等與具有絕對權力,導致對整個體制構成不公平,也構成了各自都要受到不公平,因而公平不是可由誰說了算,則是必須要依能符合、導出各自原具有的本能機能機制為訂定公平,那才為能稱得上真正的公平,否則怎麼應付不一為完整而能成就全致科技、才華、機技能、企業體制等等的時代。

其公平的理念為個人回報與付出的比例等於或近似等於他人的回報與付出比(為什麼不用能給與求之不得的真實,來達到回報與付出而給完成各自的使命。):

再說,這是在人的不知原才會給與形成有效,不然依公平絕不是能在不知原機制、不知人的本能、不知人的小腦而具有能介定和設置公平的絕對任何一切事物,且依人在不知原所形成的現象,也絕不能代表可為作真正行完整的依據。以致公平也為必須要依起自相同的成全皆要符合,那才為和合才為眾完整才為公平。於是依公平也就成唯有照原機制、各自小腦所要的行給成完整,以及依人、眾萬物的還沒完整皆能給成完整那才為真正的做到公平。

逆轉理論

美國心理學家阿普特爾(英語:Apter)在1982年提出的逆轉理論認為,人的行為總是存在兩個狀態相對立的動機,其中只有一個動機被激活。在實施行為的過程中,會從一種動機轉向反向的一種動機。冬泳過程正體現了這個理論(在不知原機制、三與四其成完整而為待給予的才會怎樣的認為,不然依動機也為成自本具有必須要做什麼、要盡什麼其才需要形成有動機,因而動機依原機制、三與四唯有互對應的一種,除非以依不對才有自以認為的另一種、反向動機。)。

這就是人的大腦與小腦差120度與180度發出的絕對不一樣,且大腦與小腦是以互匯的方向來成培育第三向的重生,那至於存有這樣的對立性和形成有行與不行的存在,這不就更告知人類,專依以用大腦為行事的向、行一切的主旨成單向是絕不行也絕行不通的,則是必須要依小腦為作行一切的向、主旨和大腦為專作佐証印証來成互向那才能成為一體,也才能化解心智全歸於大腦所會形成的一切問題,所以也才有人腦的三個腦絕對要運作得對,否則人類永遠會被陷在是是非非裡難以脫困。

內在動機與外在動機

因並非所有行為都能以需求層次理論解釋,無法完整說明為何會有這類非以滿足需求為目的的行為出現(這就是人要用小腦為主的絕對勝過於大腦其所會產生出的現象。),因此,心理學家提出了外在動機與誘因(incentive)(要完全瞭解待要完整的絕對關聯才能體會到誘因。)。相較於驅力,誘因的產生多與學習、經驗與外在環境相關,個體因為已知行為的後果而產生誘因(※沒錯,因此可見人類必須要對人的小腦具有待給予更卓越、成完整的機能機制的認知與運做是何等的重要。)。誘因與外在物品或是外在目標有關,使生物追求環境中的某個目標(不知人的本能、本職與原機制和人的小腦,再怎麼設置皆還是無法達到本所應要有的效能。)。而認知論進一步將動機以誘因的來源不同分為內在動機(intrinsic motivation)和外在動機(extrinsic motivation)(依人的本能其人的小腦具待給予形成的動機,這是不對也不符合旣存事實的認知。)。

但這依所敘述的還是不會準、不符合原機制與人的本能,甚至人的要給與成完整,以依人的三個腦加身體其成三與四而與眾萬物要能更好、更卓越的絕對關係,就要非常透徹的清楚、瞭解那才能知道怎麼來設置補不足的給予成完整。

不然依人腦的機能機制是跟三與四原機制為一致的,大腦是以外在為動機,因而他以旣有的為起點;小腦是以內在為動機,因而祂以具齊待給做符更卓越為起使,則成互向互匯來為中腦加身體、來為三的成完整與四的給與這本就為絕對的,且也絕不能為在單一的會成負會成空。

所以,以依人的動機是絕不能給予授意錯誤,那才不會構成設再好的東西、法則、機制體制,皆不能來符合與滿足人的需求,而給人的能更卓越與成完整。

內在動機(或內在激勵)指的是任務本身的興趣或愉悅帶來的動機,這存在於個體內部而非依賴於任何外部力量的驅動(這就是小腦具有待給予化缺、做符眾一切更卓越與成完整的機技能,而所給產生出的敏覺與動機。)。內在動機從20世紀70年代開始被社會心理學家和教育心理學家們所關注。被內在動機激勵學生更可能願意進行這項任務並且在任務過程中提升自己的技能和能力(因而人對人的小腦開啟與運用小腦給出代表能給未來更好、成完整甚至更卓越的機技能,對人所要的技術、才華等等的取得是何等重要。)。學生們更可能擁有內在動機,如果他們:

整體來說,這以依人本來就有這樣的能耐與機技能,只差在當前的人、學者、科學家還不知人具有的小腦是怎樣的代原給、機能特性、能給予更卓越與成完整,才會只依自個小腦的機能勝過於大腦所知的成敏覺力,而才依感覺陳述有這樣的事,但並非真正的知道原意、祂的確實性、原機技能機制。

因而人以依要能給與成完整,那就唯有必須要教導人懂得開啟人的小腦、懂得怎樣運作人的三個腦加身體,以及徹底瞭解和能掌握人的小腦具有無窮盡待給做符天地、宇宙、原眾皆萬物更卓越成完整的機技能,那才能給人得到真正的成完整。

外在動機(或外在激勵)指的是從事某個活動的行為是為了取得外部收入,這種動機常常與內在動機相牴觸(這是以人的大腦為主導一切及以自以認為的才會這樣,不然他是互惠的而不是相牴觸的。)。外在動機來源於個體的外部。通常的外在動機如金錢、分數、強迫、懲罰等(※外在動機為對旣存還沒完整的待要完整,而給人具有待要給予成完整的機能成對外必所要的動機。)。競爭總體上也屬於外在動機,因為它鼓勵人們打敗勝過其他人,而非享受行為內在的回報。有觀點認為個體的獨特性與任務取得的獎盃徽章也屬於外在動機(這是與原機制、三與四、人的本能全然不和合的說辭,且人的本能本就為做給與更卓越、更好、更完整的機能,而絕非要靠鼓勵、打敗他人、勝過他人來為人的成完整與人生,那就不需要內在動機、人的小腦具有這樣的機技能與才華。)。

但依所陳述的這些都是以自以認為的才有這樣,而也才有並非能與原機制、人的本性本能相符合的各式各樣東西被塑造出來。

不然以依要致使給人為外在動機的一切相關事物,並非是能以人自以認為的不符合於原就能給設上去,且真正能給人為外在動機的,也絕不能離開原待要與原待給要來成整個的完整,那也就是旣有存在的一切眾萬物,尤其是物質元素與來告知內在實況的眾生物和事態等等,絕非要再作異樣的來成誤導。

因而在人生的體制與要不停晉升的機技能機制,也才存有自認為對的到最後皆變成跟原來的不吻合,甚至是成顛倒是成比原來還更差。所以依外在動機要能給人的成完整,絕不適用人自以為設的能來符合人、符合人之小腦所要的與原和合為人的成完整。

社會心理學家的研究表明外在的回報可能會導致動機偏移(※絕對沒錯,因人是要依小腦再加大腦與中腦為主,不是可由人的自以為來設之。),即取得外在回報成為任務進行的主要理由而內在動機會被削弱(※以依不對、不符合人的小腦具待給予更卓越與成完整的機技能、不符合人的本能就會發生這樣。)。一項研究證明了這一效應。實驗觀察中,期望繼續通過畫畫獲得緞帶和勳章的孩子比沒有獎勵情景中的孩子用來真正繪畫的時間少(這就是不符合原機制、人的本能機能機制才會這樣。)。對於不會有外在獎勵的孩子,自我決定論認為如果任務滿足了他們的價值標準和信念,外在動機會被個體內在化,並以此滿足他們基本的心理需要,並進一步成為作決定的參考依據或行為的前導驅力(這就是符合原為與沒符合原為的絕對性,因而以依全致的符合是何等的重要,但要非常注意,因有感機能鄰近於大腦,千萬不要將旣有還沒完整的當為完整來為人生行事的宗旨,那才不會成顛倒逆行反被傷到。)。

所以依要給人成完整、高效能、符合於原等等,以依人行事的動機就絕不能有任何的偏差和與原機制、人的三個腦加身體成運做給原眾皆萬物所待要成完整的,不但絕不能存有任何的不和合,甚至還要藉重人的生長與起先的不知來作還原導正,和促使成為相同於原機制三與四的不停晉升、不停的給與更好、不停的給與成完整、不停的給與更卓越、不停的給與結為成一體,那才不違背人之動機所要聯結眾皆而完成整個的成完整,因此人所要的還原導正事物,絕不能由不全瞭解、不完善不符合原的來設置。

常見的動機

成就動機

成就動機為個人內在的驅力,是為了克服困難及追求高度成就,而生活經驗及社會文化為影響成就動機高低的因素(但要注意,成就動機是為在於小腦,並非在大腦承旣有的還沒完整,能來產生具有成就的動機。)。

這是以不知道人的動機,要依小腦具有待要給予化缺、做符眾一切更卓越的能給與成完整,和大腦持有旣存皆還沒完整的待要完整,其相互所待要的對應無誤構成的動機才為真正的正確,而絕不適能在依人的還不知原機制、人的本能與三個腦加身體的所要怎麼運做,就可來訂定成就動機的該要怎樣才為對,且動機的成就也不是可由自個來訂定,則是應要由人腦三與四共符合發出來的才為真正的正確、才為不會錯。

親和動機

屬於社會性動機,在人與人相處時所表現的親近行為的內在動力,適合從事與人互動的工作,像是社會服務工作、業務、客戶服務(這並非全對,且親和動機的形成,也為在旣有存在著還沒完整的待要完整,與人的小腦具有待要給予更卓越的能給與成完整,而相互才存有必要的親和動機。)。

這是以自以認為的,並非能給人保持永久不變的傾向,不然以依真正的親和動機,本就存在每個人具有待要給予成完整與旣存待要完整裡,不是可以隨便給訂定跟各原所要的不符合,那是會變成反作用的。

權力動機

是指影響他人和控制他人的內在力量,追求出色的成績是為了獲得權力及地位,而非個人成就感。權力動機較高的人喜歡具有競爭性、高地位的情境(那就唯有要保持擁有、開啟人的小腦給出具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切更卓越的能給與成完整和三個腦加身體的運作,來完成旣存皆還沒完整的待要完整能得到完整,其便能構成至高權力的永恆、動機與成就。)。

且這是完全不瞭解人的構成、本能才會以依還要擁有權力才能來產生動機,這豈不是跟原機制、三與四、人的本能完全不符合才會這樣,不然依權力是要給人家的不是可納為自己的,且權力本就跟著符合原機能機制為一體,而不是用權力能來影響動機,再說這樣產生出的動機,也絕非能還原回各自本應要有的正確動機,能來做出各自所能完成真正完整的東西。

工作動機

是一種心理狀態,會影響個體在工作情境中行動的動力、趨向及持久性(那就唯有要開啟給出人的小腦代原給、具有超越當在成完整的機能機制,其才真正的能給與做到。)。

那是因人不知道自己的本能、人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能才會成這樣,否則不是以這樣來論之,而且是要以怎樣能給產生工作動機才為最緊要,也就是要瞭解、解開旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整。

其他解釋

神經科學闡述了各種各樣潛在性激勵作用的生物學基礎(※以依動機則要依機能學才能談得到,但當前的科學和醫學只談到神經學、激素等等並還沒進化到研究機能學,當然體會不到、找不到動機真正的源頭與牠所牽涉著多重要。)。他們由激素和中央神經系統的各部份組成。其中包括下視丘和荷爾蒙等解釋,比如荷爾蒙水平直接關聯並且極大的影響著行為的挑釁性和趨性性。但是是否其可以解釋較為高級的動機形式,仍然為學術界所爭論(以依人要解釋最高級的動機形式,就是怎樣能給小腦具待給予更卓越、更完整的機能機制落實整個的成完整,和人三個腦加身體的運作而與眾萬物要更好具絕對關係,那就能為至高無上的動機行為。)。

人是要以依人的本能機能機制與人腦為主尤其是人的小腦原賦具有能給與更卓越、更好、更完整的機技能,成主宰了人絕能做對的絕對機技能、機制、才華等等,而絕不是能由人體所要的就可來替代人要行正的絕對要素,不然以依人就不需具有與一切眾生物皆不同的小腦、大腦和具再組配的特殊機技能,為天地宇宙原眾皆萬物之所要。

動機(英語:Motivation),在心理學上一般被認為涉及行為的發端、方向、強度和持續性(這是絕對沒錯,但必須要依小腦才能為真正的動機,因牠是待給予更卓越的能給待要完整成完整。)。在組織行為學中,激勵主要是指激發人的動機的心理過程(以依人的本能之小腦為具待給予的機能,是不需要這樣。)。通過激發和鼓勵,使人們產生一種內在驅動力,使之朝著所期望的目標前進的過程(※不是激發和鼓勵,而是印証與對應小腦給出待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能,來給各自朝所期望的目標前進。);又在此過程中,動機通常不會是一成不變的,相反地,動機可能會增加或降低(以依小腦待給與的機能本就為這樣,且只會增加、提升絕不會減少或成缺陷。)。

因此,一個人對於要做任何一件事物要能符合人的本能、符合原機制與精準的發起、發端是何等的重要與必要的明確,不然依能量取之於近而人具有的感覺意識又在於大腦,成動機的不知原意、小腦的待給予是會反變成同樣在作訴知的重複,於是也就成唯有要依小腦所要做更卓越、更完整的來產生出動機,絕不適用大腦來產生動機那才不會有負面、不正確的動機發生。

即如小腦依原機制三與四皆不停在給出成更好、成完整的不為動機,而動機為形成在大腦對應小腦與要承攬給他者更好、更完整、更卓越那此時小腦所開啟給出要怎麼做的機技能、才華其一切這才為是所謂的真正動機,其他小腦在平時給予存活、保持完整的不適為動機,和大腦給知、給對應、具感覺要的也不為動機,其才能分得開,也才與原機制、三與四符合,且動機也為要給眾皆的能更好、更完整、更卓越與結為成一體共同來做符那才能為真正的動機。

以及依有感機能的鄰近於大腦末用動機,和小腦沒有有感機能要依還沒完整的待要完整來對應,成不易開啟小腦代原給給出能給與成更卓越、更好、更完整的動機,來為各時代所必須要的元首、領導者等等,於是在科技還沒發展進化到能印証成一致,也才有人類從古到今幾萬年,雖常有人開啟小腦代表人腦具有更卓越、更好、更完整的機技能與才華,卻都沒人給認知小腦具有怎樣的機能機制,其也沒一再晉升沒延續的存在與遺跡。

於是依原機制就旣有的一切,也才存有物質元素、地球等發出的複向重力波跟人體、人腦等發出的複向重力波,若離開原來所制定行衡的產生異差、缺欠、待要完整就會構成動機的發生,而造就可調適的科技、事物來化解旣存互惠之重力波的異差,其給人及眾一切萬物皆可得到能保持完整永固。

然而不管動機水準的高低為何,人們若能維持一定的動機水準,則不但能維持追求該目標的行為,也能維持心理上對該目標的渴望,直到人們知覺到該目標達成為止(所以以依小腦具有另一層無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能是沒止境的,成只要承攬旣有還沒完整的待要完整而要來給與成完整,那就會依各自的有心給與達到。),因此動機時常被視為是行為的前導驅力,若能掌握人們的動機,則往往可以協助預測其行為的方向性與模式(人的小腦代原給本就為前導的機能、主導著人的一切,甚至是具無窮盡待給予更卓越成完整的機技能,所以人的小腦本就為專做預前知、事前知的事。)。

小腦為專處理未來的,大腦為專處理過去及旣有的,中腦為專處理現在正進行式,那以依天地宇宙原眾皆萬物的皆要往未來行,尤其人類為終端物、萬物之靈、再造物主等而才具有再組配的全套機技能,要來行符眾所要往未來的符合,成人之頭腦衍生出的動機就絕不能離開小腦所待要給予的機技能,否則以依人的動機不但不會帶給是正面的,反而會是成負面那就太對不起自己。

在柏拉圖的靈魂由三部分組成的論述中已經存在動機觀念了。情慾(希臘語:ἐπιθυμία)是進食或繁殖的欲望的起源,作為生理需要,這必須由情緒(希臘語:θυμός)控制,而並非理性。因而這食慾或慾念的功效與認知相對立(這是以自以認為、旣有現象沒解與原合之不對的說法,且人體的一切機能皆是原所設置要給人知道與眾一切的絕對關係,否則就會成指責而也才有疾病的存在。)。一般古代哲學,尤其幸福論認為對幸福感的迫切要求,是動機存在的根本;對目標片面和孤立的研究是不充分的(這是沒錯,但對原機制、三與四、人的本能、人三個腦加身體的運作,和人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能不全瞭解,就會產生有不全知、不完整的存在。)。但總之,激勵概念的研究一直在20世紀30年代以前,都不為學術界重視(※不符合人的本能成印証不起,終究當然會不被重視。)。

這皆因不知原機制、三與四、人的本能、旣存皆為還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和不知人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,以及專作未來、AI智慧量子科技行符原眾皆萬物等等的機技能,且此述皆以自以認為、旣有現象才會有這樣的論調。

不然以依動機為成自還沒完整的待要完整,和人的小腦具有待要給予更卓越的能給與成更完整引起動機,與其就人類自始有感機能鄰近於大腦,而沒知原者、能人來帶成一再被陷在大腦,其不知怎麼來開啟人的本能、人的小腦給出主導人能更卓越成完整的機技能與才華,當然會成目標的片面、孤立的研究以及不被重視。

動機是解釋為什麼人或動物在特定時間發起、繼續或終止某種行為的原因(因眾生物的會存在、成完整、給活下來等等,其一切之起始都存有著如人的小腦機能和中腦機能的給與形成。)。動機狀態通常被理解為在代理內部起作用的力量,這些力量創造了參與目標導向行為的傾向(※所以人類必須要非常清楚與肯定,動機是形成於人的小腦具有待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能才會有目標、行為和傾向。)。通常認為,不同的心理狀態相互競爭,只有最強的狀態才能決定行為(這是自以認為的,但依真實的就非要這樣。)。這意味著我們可以有動力去做某事而不實際去做(要達到這樣的境界,那就要以小腦所代要為的才能看到無為的成有為。)。提供動機的典型心理狀態是慾望(以依人最重要的,還是要依待要給與成更好成完整的為主要。)。但是其他各種狀態,例如關於一個人應該做什麼或意圖的信念,也可能提供動力(但若不符合原機制、三與四、人的本能,那一切所做的並非能與實際的對得上。)。

因而這也就成以依人要作為完整,就絕不能離開人原所被制定的特屬機能性,和旣有眾萬物的皆在等人的能給與成完整,那才不會被身體原所設置防止做錯的機能機制給制裁,則成自我效能與人生和身體的不佳。

關於動機狀態的內容,已經提出了各種相互競爭的理論。它們被稱為內容理論,旨在描述通常或總是激勵人們的目標(應要以教人認知各自的本能也就是小腦的機制,而依真正的那也並非是用激勵,且動機也源自於原為不是可由自認為的來產生。)。例如,需求層次理論和ERG理論假設人類有某些需要,這對動機負責(依生物鏈只有絕對必須要這麼做,而沒什麼假設、需要和負責,因一切皆已備齊在等再組給做整個的成完整。)。其中一些需求,比如食物和水,比其他需求更基本,比如獲得他人的尊重(※這是給建立知道所要做的絕對關係,不是能依自以認為這樣。)。根據這種觀點,只有在較低的需求得到滿足後,較高的需求才能提供動力(這是以不完全清楚才會這麼論)。行為主義理論試圖僅根據情境與外部可觀察行為之間的關係來解釋行為,而沒有明確提及有意識的心理狀態(這就是皆因人對人的小腦具有待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機能機制不清楚,才會產生這樣的事。)。

這皆是因人的還不知原機制、三與四、人的本能、旣有皆為還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和不知人的小腦才是具有人一生所要的一切機技能與具有足夠的能量、才華和所要的一切齊全元素,能來應付得起會面對著眾萬物所待要人類為萬物之靈、總整合者、再造物主的能幫它們化缺而給成完整,那才會這麼論。

動機可以是內在的,如果活動是內在的,因為它本身很有趣或令人愉快,或者是外在的,如果能動者的目標是與活動本身不同的外部獎勵(動機是由還沒完整的待要完整,與對稱方具有待要給予能成完整才形成有動機的必要,否則皆是假的自以認為的,因內外本就沒不同的獎勵。)。有人認為,內在動機比外在動機更有益(內在與外在本要一致才為完整。)。動機狀態也可以根據能動者是否完全意識到他為什麼會這樣做,稱為有意識和無意識動機(這是不對的,且真正的動機狀態是絕對沒有自己能決定要怎麼做,因牠必須要依三與四的皆符合才能稱得上動機。)。動機與實踐理性密切相關。該領域的一個中心思想是,如果我們認為應該執行某項操作,就應該有動力去執行該操作(所以人對自我的本能、小腦代原給具有另一層超越當在成完整的掌握與開啟是何等的重要。)。未能滿足這一要求會導致出現非理性的情況,稱為 akrasia (意指「缺乏自我控制或違背自己的更好判斷力的狀態」)或意志薄弱(所以人對自己的小腦開啟與給出是何等的重要,否則依不瞭解小腦的運做就會成這樣。),在這種情況下,我們對應該做什麼的信念與我們的行動之間存在差異(因而聽從對自己本能的不符合,會產生多無奈、多自貶的發生。)。

那是因人對自我的本能,與本要來做什麼的不全瞭解才會這樣,不然以依人具有的小腦為專經營未來而為符合、同天地宇宙原眾皆萬物的皆往未來行,那是不應會有非理性的產生,所以依人為做整個的總結、萬物之靈、再造物主等以依人腦的發起發端之動機,就成絕不能離開原所配備齊待給做符眾萬物的機技能,那依為人在世也才不會出差錯。

動機研究已被應用於各個領域。在商業領域,一個核心問題涉及工作動機(※但要注意,人的真正核心是在小腦並非在大腦。),例如,雇主可以使用什麼措施來確保其員工受到激勵(但最怕的就是以自以認為的,那就並非能達到眾所要的成一致。)。教育心理學家也對動機特別感興趣,因為它在學生學習中起著至關重要的作用(※但絕不要偏離人的小腦,而才不會陷在大腦為訴沒完整的。)。該領域內的內在和外在動機的影響已經引起了特別的興趣(因此人對旣存皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有待要給予更卓越成完整的能給與成完整,就成人生的最重要事。)。

所以人對自我的本能與小腦的認知和運用及運做,以依一個人的要做每一件事物皆為是正面的、大於的、符合原眾皆且都無存有任何的不和合,那依原機制配備齊給人類、支撐小腦能成就整個完整的一切,就絕不能存有任何的遺漏,而且這以依人具有待給予化缺做符眾一切能更卓越、更好、更完整的才華與機技能也才能成全致。

動機理論

自從霍桑效應(英語:Hawthorne Effect)的重要性被實踐及學術界重視,各種激勵理論也如雨後竹筍般湧現(這也更加肯定的証實,人的小腦機能是絕對勝過於大腦機能且不知原機制、三與四為不停螺旋晉升行整個的成更好成完整成一體、小腦為主大腦為輔中腦為銜身體為做,和不知人的小腦為無感的自感機能成無我其才能代原給同原機制、三與四具有另一層專做超越當在成完整的一切,而被陷在只會以依用大腦為主,其才會有這樣的舉動現象產生。),其中重要的包括馬斯洛的需求層次理論、道格拉斯·麥格雷戈的X理論和Y理論、赫茲伯格的兩因素理論、麥克利蘭的成就需要理論、五因子工作特徵理論、行為主義理論、弗魯姆的期望理論、亞當斯的公平理論、阿普特爾的逆轉理論等。

但不管甚麼理論,以依人具有與眾一切萬物全然不同的原賦予有再組配、再造物的特殊機技能,以及還代原給承天地宇宙眾萬物的機技能整合成一在小腦裡,成人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能與才華和使命,因而要提倡任何的理論皆不適以依人之大腦形成的自以為是,而是必須要依人之小腦跟旣有皆還沒完整的待要完整對照無誤,那才能為真正完整的理論、教條、制度和法則,甚至也必須要這樣才不會損害到人,或誤導人的要不斷行晉升來符合於原眾皆萬物。

需求層次理論

需求層次理論(英語:Need-hierarchy theory)由美國著名俄裔猶太裔人本主義心理學家亞伯拉罕·馬斯洛(英語:Abraham Maslow)提出,是研究組織動機時應用最廣泛的理論(※但要特別的注意,需求為成自待要完整與待要給予成完整,其在相互所待要才形成有需求的存在,而絕不能形成在自編的和與原的不符合,否則就會構成自陷。)。

但這皆以當時形態所需而論,並非是依原機制、三與四、人的本能、旣存皆為還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能而論,那依人的要發揮到全致的自我效能是會有它絕對的偏差存在。

需求層次理論是解釋人格(※不是人格,而是各自皆負有三與四不同要盡的使命。)的重要理論,也是解釋動機(※不是解釋動機,而是支撐動機。)的重要理論。其提出個體成長的內在動力是動機(那就絕不能離開人的小腦代原給為人的主要動力。)。而動機是由多種不同層次與性質的需求所組成的,而各種需求間有高低層次與順序之分,每個層次的需求與滿足的程度,將決定個體的人格發展境界(※但要注意,需求層次是以待要完整方之不一樣導回來對應小腦給出符合它、各自所要成完整的一切和機技能與才華,但最主要的還是要依三與四原機制,那才不會將人給誤導。)。需求層次理論將人的需求劃分為五個層次,由低到高,並分別提出激勵措施(※不知人的本能、人的小腦具有另一層超越當在成完整的機能機制,才會發生這樣的事。):

再說這是以旣有現象和自以認為的才這樣,不然依人的本能、機制與原就並非是以這樣,且要晉升與達到共同一切所要的,也不是以這樣就能來達到以及符合最終所要的成一致,所以制度的訂定,最需要的也就是要以依行天地宇宙眾一切的機制,為最正確最完整。

因此,一個人對於要做任何一件事物要能符合人的本能、符合原機制與精準的發起、發端是何等的重要與必要的明確,不然依能量取之於近而人具有的感覺意識又在於大腦,成動機的不知原意、小腦的待給予是會反變成同樣在作訴知的重複,於是也就成唯有要依小腦所要做更卓越、更完整的來產生出動機,絕不適用大腦來產生動機那才不會有負面、不正確的動機發生。

即如小腦依原機制三與四皆不停在給出成更好、成完整的不為動機,而動機為形成在大腦對應小腦與要承攬給他者更好、更完整、更卓越那此時小腦所開啟給出要怎麼做的機技能、才華其一切這才為是所謂的真正動機,其他小腦在平時給予存活、保持完整的不適為動機,和大腦給知、給對應、具感覺要的也不為動機,其才能分得開,也才與原機制、三與四符合,且動機也為要給眾皆的能更好、更完整、更卓越與結為成一體共同來做符那才能為真正的動機。

以及依有感機能的鄰近於大腦末用動機,和小腦沒有有感機能要依還沒完整的待要完整來對應,成不易開啟小腦代原給給出能給與成更卓越、更好、更完整的動機,來為各時代所必須要的元首、領導者等等,於是在科技還沒發展進化到能印証成一致,也才有人類從古到今幾萬年,雖常有人開啟小腦代表人腦具有更卓越、更好、更完整的機技能與才華,卻都沒人給認知小腦具有怎樣的機能機制,其也沒一再晉升沒延續的存在與遺跡。

於是依原機制就旣有的一切,也才存有物質元素、地球等發出的複向重力波跟人體、人腦等發出的複向重力波,若離開原來所制定行衡的產生異差、缺欠、待要完整就會構成動機的發生,而造就可調適的科技、事物來化解旣存互惠之重力波的異差,其給人及眾一切萬物皆可得到能保持完整永固。

然而不管動機水準的高低為何,人們若能維持一定的動機水準,則不但能維持追求該目標的行為,也能維持心理上對該目標的渴望,直到人們知覺到該目標達成為止(所以以依小腦具有另一層無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能是沒止境的,成只要承攬旣有還沒完整的待要完整而要來給與成完整,那就會依各自的有心給與達到。),因此動機時常被視為是行為的前導驅力,若能掌握人們的動機,則往往可以協助預測其行為的方向性與模式(人的小腦代原給本就為前導的機能、主導著人的一切,甚至是具無窮盡待給予更卓越成完整的機技能,所以人的小腦本就為專做預前知、事前知的事。)。

小腦為專處理未來的,大腦為專處理過去及旣有的,中腦為專處理現在正進行式,那以依天地宇宙原眾皆萬物的皆要往未來行,尤其人類為終端物、萬物之靈、再造物主等而才具有再組配的全套機技能,要來行符眾所要往未來的符合,成人之頭腦衍生出的動機就絕不能離開小腦所待要給予的機技能,否則以依人的動機不但不會帶給是正面的,反而會是成負面那就太對不起自己。

在柏拉圖的靈魂由三部分組成的論述中已經存在動機觀念了。情慾(希臘語:ἐπιθυμία)是進食或繁殖的欲望的起源,作為生理需要,這必須由情緒(希臘語:θυμός)控制,而並非理性。因而這食慾或慾念的功效與認知相對立(這是以自以認為、旣有現象沒解與原合之不對的說法,且人體的一切機能皆是原所設置要給人知道與眾一切的絕對關係,否則就會成指責而也才有疾病的存在。)。一般古代哲學,尤其幸福論認為對幸福感的迫切要求,是動機存在的根本;對目標片面和孤立的研究是不充分的(這是沒錯,但對原機制、三與四、人的本能、人三個腦加身體的運作,和人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能不全瞭解,就會產生有不全知、不完整的存在。)。但總之,激勵概念的研究一直在20世紀30年代以前,都不為學術界重視(※不符合人的本能成印証不起,終究當然會不被重視。)。

這皆因不知原機制、三與四、人的本能、旣存皆為還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和不知人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,以及專作未來、AI智慧量子科技行符原眾皆萬物等等的機技能,且此述皆以自以認為、旣有現象才會有這樣的論調。

不然以依動機為成自還沒完整的待要完整,和人的小腦具有待要給予更卓越的能給與成更完整引起動機,與其就人類自始有感機能鄰近於大腦,而沒知原者、能人來帶成一再被陷在大腦,其不知怎麼來開啟人的本能、人的小腦給出主導人能更卓越成完整的機技能與才華,當然會成目標的片面、孤立的研究以及不被重視。

動機是解釋為什麼人或動物在特定時間發起、繼續或終止某種行為的原因(因眾生物的會存在、成完整、給活下來等等,其一切之起始都存有著如人的小腦機能和中腦機能的給與形成。)。動機狀態通常被理解為在代理內部起作用的力量,這些力量創造了參與目標導向行為的傾向(※所以人類必須要非常清楚與肯定,動機是形成於人的小腦具有待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能才會有目標、行為和傾向。)。通常認為,不同的心理狀態相互競爭,只有最強的狀態才能決定行為(這是自以認為的,但依真實的就非要這樣。)。這意味著我們可以有動力去做某事而不實際去做(要達到這樣的境界,那就要以小腦所代要為的才能看到無為的成有為。)。提供動機的典型心理狀態是慾望(以依人最重要的,還是要依待要給與成更好成完整的為主要。)。但是其他各種狀態,例如關於一個人應該做什麼或意圖的信念,也可能提供動力(但若不符合原機制、三與四、人的本能,那一切所做的並非能與實際的對得上。)。

因而這也就成以依人要作為完整,就絕不能離開人原所被制定的特屬機能性,和旣有眾萬物的皆在等人的能給與成完整,那才不會被身體原所設置防止做錯的機能機制給制裁,則成自我效能與人生和身體的不佳。

關於動機狀態的內容,已經提出了各種相互競爭的理論。它們被稱為內容理論,旨在描述通常或總是激勵人們的目標(應要以教人認知各自的本能也就是小腦的機制,而依真正的那也並非是用激勵,且動機也源自於原為不是可由自認為的來產生。)。例如,需求層次理論和ERG理論假設人類有某些需要,這對動機負責(依生物鏈只有絕對必須要這麼做,而沒什麼假設、需要和負責,因一切皆已備齊在等再組給做整個的成完整。)。其中一些需求,比如食物和水,比其他需求更基本,比如獲得他人的尊重(※這是給建立知道所要做的絕對關係,不是能依自以認為這樣。)。根據這種觀點,只有在較低的需求得到滿足後,較高的需求才能提供動力(這是以不完全清楚才會這麼論)。行為主義理論試圖僅根據情境與外部可觀察行為之間的關係來解釋行為,而沒有明確提及有意識的心理狀態(這就是皆因人對人的小腦具有待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機能機制不清楚,才會產生這樣的事。)。

這皆是因人的還不知原機制、三與四、人的本能、旣有皆為還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和不知人的小腦才是具有人一生所要的一切機技能與具有足夠的能量、才華和所要的一切齊全元素,能來應付得起會面對著眾萬物所待要人類為萬物之靈、總整合者、再造物主的能幫它們化缺而給成完整,那才會這麼論。

動機可以是內在的,如果活動是內在的,因為它本身很有趣或令人愉快,或者是外在的,如果能動者的目標是與活動本身不同的外部獎勵(動機是由還沒完整的待要完整,與對稱方具有待要給予能成完整才形成有動機的必要,否則皆是假的自以認為的,因內外本就沒不同的獎勵。)。有人認為,內在動機比外在動機更有益(內在與外在本要一致才為完整。)。動機狀態也可以根據能動者是否完全意識到他為什麼會這樣做,稱為有意識和無意識動機(這是不對的,且真正的動機狀態是絕對沒有自己能決定要怎麼做,因牠必須要依三與四的皆符合才能稱得上動機。)。動機與實踐理性密切相關。該領域的一個中心思想是,如果我們認為應該執行某項操作,就應該有動力去執行該操作(所以人對自我的本能、小腦代原給具有另一層超越當在成完整的掌握與開啟是何等的重要。)。未能滿足這一要求會導致出現非理性的情況,稱為 akrasia (意指「缺乏自我控制或違背自己的更好判斷力的狀態」)或意志薄弱(所以人對自己的小腦開啟與給出是何等的重要,否則依不瞭解小腦的運做就會成這樣。),在這種情況下,我們對應該做什麼的信念與我們的行動之間存在差異(因而聽從對自己本能的不符合,會產生多無奈、多自貶的發生。)。

那是因人對自我的本能,與本要來做什麼的不全瞭解才會這樣,不然以依人具有的小腦為專經營未來而為符合、同天地宇宙原眾皆萬物的皆往未來行,那是不應會有非理性的產生,所以依人為做整個的總結、萬物之靈、再造物主等以依人腦的發起發端之動機,就成絕不能離開原所配備齊待給做符眾萬物的機技能,那依為人在世也才不會出差錯。

動機研究已被應用於各個領域。在商業領域,一個核心問題涉及工作動機(※但要注意,人的真正核心是在小腦並非在大腦。),例如,雇主可以使用什麼措施來確保其員工受到激勵(但最怕的就是以自以認為的,那就並非能達到眾所要的成一致。)。教育心理學家也對動機特別感興趣,因為它在學生學習中起著至關重要的作用(※但絕不要偏離人的小腦,而才不會陷在大腦為訴沒完整的。)。該領域內的內在和外在動機的影響已經引起了特別的興趣(因此人對旣存皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有待要給予更卓越成完整的能給與成完整,就成人生的最重要事。)。

所以人對自我的本能與小腦的認知和運用及運做,以依一個人的要做每一件事物皆為是正面的、大於的、符合原眾皆且都無存有任何的不和合,那依原機制配備齊給人類、支撐小腦能成就整個完整的一切,就絕不能存有任何的遺漏,而且這以依人具有待給予化缺做符眾一切能更卓越、更好、更完整的才華與機技能也才能成全致。

動機理論

自從霍桑效應(英語:Hawthorne Effect)的重要性被實踐及學術界重視,各種激勵理論也如雨後竹筍般湧現(這也更加肯定的証實,人的小腦機能是絕對勝過於大腦機能且不知原機制、三與四為不停螺旋晉升行整個的成更好成完整成一體、小腦為主大腦為輔中腦為銜身體為做,和不知人的小腦為無感的自感機能成無我其才能代原給同原機制、三與四具有另一層專做超越當在成完整的一切,而被陷在只會以依用大腦為主,其才會有這樣的舉動現象產生。),其中重要的包括馬斯洛的需求層次理論、道格拉斯·麥格雷戈的X理論和Y理論、赫茲伯格的兩因素理論、麥克利蘭的成就需要理論、五因子工作特徵理論、行為主義理論、弗魯姆的期望理論、亞當斯的公平理論、阿普特爾的逆轉理論等。

但不管甚麼理論,以依人具有與眾一切萬物全然不同的原賦予有再組配、再造物的特殊機技能,以及還代原給承天地宇宙眾萬物的機技能整合成一在小腦裡,成人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能與才華和使命,因而要提倡任何的理論皆不適以依人之大腦形成的自以為是,而是必須要依人之小腦跟旣有皆還沒完整的待要完整對照無誤,那才能為真正完整的理論、教條、制度和法則,甚至也必須要這樣才不會損害到人,或誤導人的要不斷行晉升來符合於原眾皆萬物。

需求層次理論

需求層次理論(英語:Need-hierarchy theory)由美國著名俄裔猶太裔人本主義心理學家亞伯拉罕·馬斯洛(英語:Abraham Maslow)提出,是研究組織動機時應用最廣泛的理論(※但要特別的注意,需求為成自待要完整與待要給予成完整,其在相互所待要才形成有需求的存在,而絕不能形成在自編的和與原的不符合,否則就會構成自陷。)。

但這皆以當時形態所需而論,並非是依原機制、三與四、人的本能、旣存皆為還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能而論,那依人的要發揮到全致的自我效能是會有它絕對的偏差存在。

需求層次理論是解釋人格(※不是人格,而是各自皆負有三與四不同要盡的使命。)的重要理論,也是解釋動機(※不是解釋動機,而是支撐動機。)的重要理論。其提出個體成長的內在動力是動機(那就絕不能離開人的小腦代原給為人的主要動力。)。而動機是由多種不同層次與性質的需求所組成的,而各種需求間有高低層次與順序之分,每個層次的需求與滿足的程度,將決定個體的人格發展境界(※但要注意,需求層次是以待要完整方之不一樣導回來對應小腦給出符合它、各自所要成完整的一切和機技能與才華,但最主要的還是要依三與四原機制,那才不會將人給誤導。)。需求層次理論將人的需求劃分為五個層次,由低到高,並分別提出激勵措施(※不知人的本能、人的小腦具有另一層超越當在成完整的機能機制,才會發生這樣的事。):

再說這是以旣有現象和自以認為的才這樣,不然依人的本能、機制與原就並非是以這樣,且要晉升與達到共同一切所要的,也不是以這樣就能來達到以及符合最終所要的成一致,所以制度的訂定,最需要的也就是要以依行天地宇宙眾一切的機制,為最正確最完整。

- 生理需求(本就要的給知反映。)(英語:physiological needs),也稱級別最低、最具優勢的需求(皆要一樣才能與原眾皆的成為一體。),如:食物、水、空氣、性慾、健康(這是要給予知道人本所要做符合的一切。)。

這些是要給與來跟原的符合和相互的瞭解成為一體,而不是用來作什麼優勢或高與低的介定,且也才有當今的科技必須要軟硬體的結合為一體,甚至要與物原性、原機制、三與四的符合那才能成更厲害,於是人的生理需求,就是原機制三與四賦予要給人做共體再生的機能、提醒與告知必須要給聯結的事。

• 安全需求(本就要的給知反映。)(英語:Safety needs),同樣屬於低級別的需求(皆要一樣才能與原眾皆的成為一體。),其中包括對人身安全、生活穩定以及免遭痛苦、威脅或疾病等、錢(這是要給予知曉,人為終端要代天地宇宙眾萬物行正做符的事物。)。

這依人本來就可不必煩惱的事,因保持做對而符合於原,依本就皆已備齊是絕不再存有這樣東西,但在人的不知原機制、三與四與人的本能,而就旣存天地宇宙眾萬物的還沒完整存有著危機,以依人為終端者、總整合者等等,本就具有給知道、要為它們建構能給與安全、穩定、化缺、成完整的絕對,因而在人的小腦也才具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華。

• 社交需求(本就要的給知反映。)(英語:Love needs),屬於較高層次的需求(皆要一樣才能與原眾皆的成為一體。),如:對友誼、愛情以及隸屬關係的需求(這是要給予知道旣存與待要的要怎麼給構成完整。)。

這以依一個真正的領導者,本來就要為人民、社會、群體、國家等等,設立跟原機制三與四為給與更卓越、更好、成眾完整的生存體制,甚至不以那麼做以依人民、各自的公信力不夠也難以能來設置成。於是以依人為終端者、總整合者、再造物主等等會具有社交需求的絕對性,就是要來完成旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有待給予更卓越成完整的而給與成完整。

• 尊重需求(本就要的給知反映。)(英語:Esteem needs),屬於較高層次的需求(皆要一樣才能與原眾皆的成為一體。),如:成就、名聲、地位和晉升機會等。尊重需求既包括對成就或自我價值的個人感覺,也包括他人對自己的認可與尊重(旣存皆為還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,因而最重要還是在於要怎樣能給與更卓越、更好、更完整其它皆會成負擔。)。

那這就必須要還回到原,而以依教導人懂得運用、佐証印証、開啟人的小腦具有待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能來給人成完整,那才能達成以上原本就有的效能。

但人有這樣的機能,也是要給予對程序認定的絕對重要,不然就會像當前人類對人腦的運作不清楚,將大腦本為輔當為主為向成顛倒逆行,沒依原機制、三與四的小腦為主為向成當今的人難以真正受到尊重,主要也就在於運用腦的方式錯誤,和人具有三個腦加身體的不知怎麼來運作,導致人的真正本能無法呈現。

• 安全需求(本就要的給知反映。)(英語:Safety needs),同樣屬於低級別的需求(皆要一樣才能與原眾皆的成為一體。),其中包括對人身安全、生活穩定以及免遭痛苦、威脅或疾病等、錢(這是要給予知曉,人為終端要代天地宇宙眾萬物行正做符的事物。)。

這依人本來就可不必煩惱的事,因保持做對而符合於原,依本就皆已備齊是絕不再存有這樣東西,但在人的不知原機制、三與四與人的本能,而就旣存天地宇宙眾萬物的還沒完整存有著危機,以依人為終端者、總整合者等等,本就具有給知道、要為它們建構能給與安全、穩定、化缺、成完整的絕對,因而在人的小腦也才具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華。

• 社交需求(本就要的給知反映。)(英語:Love needs),屬於較高層次的需求(皆要一樣才能與原眾皆的成為一體。),如:對友誼、愛情以及隸屬關係的需求(這是要給予知道旣存與待要的要怎麼給構成完整。)。

這以依一個真正的領導者,本來就要為人民、社會、群體、國家等等,設立跟原機制三與四為給與更卓越、更好、成眾完整的生存體制,甚至不以那麼做以依人民、各自的公信力不夠也難以能來設置成。於是以依人為終端者、總整合者、再造物主等等會具有社交需求的絕對性,就是要來完成旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有待給予更卓越成完整的而給與成完整。

• 尊重需求(本就要的給知反映。)(英語:Esteem needs),屬於較高層次的需求(皆要一樣才能與原眾皆的成為一體。),如:成就、名聲、地位和晉升機會等。尊重需求既包括對成就或自我價值的個人感覺,也包括他人對自己的認可與尊重(旣存皆為還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,因而最重要還是在於要怎樣能給與更卓越、更好、更完整其它皆會成負擔。)。

那這就必須要還回到原,而以依教導人懂得運用、佐証印証、開啟人的小腦具有待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能來給人成完整,那才能達成以上原本就有的效能。

但人有這樣的機能,也是要給予對程序認定的絕對重要,不然就會像當前人類對人腦的運作不清楚,將大腦本為輔當為主為向成顛倒逆行,沒依原機制、三與四的小腦為主為向成當今的人難以真正受到尊重,主要也就在於運用腦的方式錯誤,和人具有三個腦加身體的不知怎麼來運作,導致人的真正本能無法呈現。

- 自我實現需求(本就要的給知反映。)(英語:Self-actualization),是最高層次的需求(皆要一樣才能與原眾皆的成為一體。),包括針於真善美至高人生境界獲得的需求,因此前面四項需求都能滿足,最高層次的需求方能相繼產生,是一種衍生性需求,如:自我實現,發揮潛能等(這樣的論述並非完全,且只要依人的小腦代原給同原機制、三與四具有另一層超越當在成完整所待要的皆給做到,就可得到取之不盡用之不竭的一切。)。

這更是要以三與四原機制,和小腦所給行使符原眾皆萬物構成永續不停之五五、三七、六六成整個的完整,來為人的還原、解開人腦還有九十幾趴未開啟的潛能、建構人本為代原行完整的體制機制成自我實現。

而且這以依人為終端、總整合者、再造物主則具有天地宇宙眾萬物的機技能整合成一在小腦裡,成人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,和旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,那依自我實現需求本就為人、人生所必須要實踐的事,否則依人的第四性防禦機制就會以反向、挫折來給警告。

X理論和Y理論

X理論和Y理論,是人力資源管理、組織行為學和社會心理學中關於工作激勵的理論,由美國心理學家道格拉斯·麥格雷戈於1960年代提出(X與Y的字意在華人代三與四專精於小腦的機能機制,是給原眾皆萬物的成完整,和解還整個天地宇宙眾萬物結成為一體的理論、實體與機技能,並非只為在人的行為上。)。其中Y理論又被稱作人性本善理論(以依Y應要為三的成完整、合為一體的理論。)。

但還是要以人的本能、原賦有機能機制為主那才絕不會錯,才絕不會誤導了人的要還原與真實的結合為一體,和取得原具有待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能與才華。

這是一對完全基於兩種完全相反假設的理論,X理論認為人們有消極的工作源動力,而Y理論則認為人們有積極的工作源動力(不完全清楚原機制、三與四、人的本能才有假設的理論,不然在人生所要行使給與成完整而只有對與錯、符合與不符合而已。)。

這是以不知原機能機制和人的小腦,而以旣有現象及自以認為的才這麼論,不然以依小腦為眾人皆相同的機能是沒有這樣的分別。

X理論:

X依實質為轉換的機制,但在就人的沒解與原合之前,是會依反向而產生如以下的現象。

• 人的本性是懶惰的,工作越少越好,可能的話會逃避工作(這是不知要以大腦為輔小腦為主,且以大腦為主那才會變成這樣。)。

人在不知自我本能前具有這樣的機能特性,是要給還原人本該從事與天地宇宙原眾皆萬物行對稱、和合、結成為一體而給整個成完整的科技,和進入以依人的小腦具有的機能機制為人所要做的一切,但並非本所必要的且這也只是為在前期才有的而已。

• 人缺乏進取心,規避責任並寧願被領導(沒以大腦為輔小腦為主,且以大腦為主才會變成這樣。)。

這是皆因人對原機制、三與四、人的本能、旣有皆存還沒完整的待要完整、人三個腦加身體必須要怎麼運作的不知,和不知人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能才會這樣,且以大腦為對事前、未來的不知,才會依本為凌駕性之物而得不到絕對的法成跟著行,則才會成有這樣現象,以及成依隨性成被作為撐成者。

• 雇員只考慮自己的需求,而不是組織需求(沒以大腦為輔小腦為主,且以大腦為主才會變成這樣。)。

這也是皆因人對原機制、三與四、人的本能、旣有皆存還沒完整的待要完整、人三個腦加身體必須要怎麼運作的不知,和不知人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能才會這樣,且以大腦為對事前、未來的不知,才會依本為凌駕性之物而得不到絕對的法成跟著行,則才會成有這樣現象,以及成依隨性成被作為撐成者。

而且這以依人為終端、總整合者、再造物主則具有天地宇宙眾萬物的機技能整合成一在小腦裡,成人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,和旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,那依自我實現需求本就為人、人生所必須要實踐的事,否則依人的第四性防禦機制就會以反向、挫折來給警告。

X理論和Y理論

X理論和Y理論,是人力資源管理、組織行為學和社會心理學中關於工作激勵的理論,由美國心理學家道格拉斯·麥格雷戈於1960年代提出(X與Y的字意在華人代三與四專精於小腦的機能機制,是給原眾皆萬物的成完整,和解還整個天地宇宙眾萬物結成為一體的理論、實體與機技能,並非只為在人的行為上。)。其中Y理論又被稱作人性本善理論(以依Y應要為三的成完整、合為一體的理論。)。

但還是要以人的本能、原賦有機能機制為主那才絕不會錯,才絕不會誤導了人的要還原與真實的結合為一體,和取得原具有待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能與才華。

這是一對完全基於兩種完全相反假設的理論,X理論認為人們有消極的工作源動力,而Y理論則認為人們有積極的工作源動力(不完全清楚原機制、三與四、人的本能才有假設的理論,不然在人生所要行使給與成完整而只有對與錯、符合與不符合而已。)。

這是以不知原機能機制和人的小腦,而以旣有現象及自以認為的才這麼論,不然以依小腦為眾人皆相同的機能是沒有這樣的分別。

X理論:

X依實質為轉換的機制,但在就人的沒解與原合之前,是會依反向而產生如以下的現象。

• 人的本性是懶惰的,工作越少越好,可能的話會逃避工作(這是不知要以大腦為輔小腦為主,且以大腦為主那才會變成這樣。)。

人在不知自我本能前具有這樣的機能特性,是要給還原人本該從事與天地宇宙原眾皆萬物行對稱、和合、結成為一體而給整個成完整的科技,和進入以依人的小腦具有的機能機制為人所要做的一切,但並非本所必要的且這也只是為在前期才有的而已。

• 人缺乏進取心,規避責任並寧願被領導(沒以大腦為輔小腦為主,且以大腦為主才會變成這樣。)。

這是皆因人對原機制、三與四、人的本能、旣有皆存還沒完整的待要完整、人三個腦加身體必須要怎麼運作的不知,和不知人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能才會這樣,且以大腦為對事前、未來的不知,才會依本為凌駕性之物而得不到絕對的法成跟著行,則才會成有這樣現象,以及成依隨性成被作為撐成者。

• 雇員只考慮自己的需求,而不是組織需求(沒以大腦為輔小腦為主,且以大腦為主才會變成這樣。)。

這也是皆因人對原機制、三與四、人的本能、旣有皆存還沒完整的待要完整、人三個腦加身體必須要怎麼運作的不知,和不知人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能才會這樣,且以大腦為對事前、未來的不知,才會依本為凌駕性之物而得不到絕對的法成跟著行,則才會成有這樣現象,以及成依隨性成被作為撐成者。

• 人不願意去改變自己(沒以大腦為輔小腦為主,且以大腦為主才會變成這樣。)。

這更是皆因人對原機制、三與四、人的本能、旣有皆存還沒完整的待要完整、人三個腦加身體必須要怎麼運作的不知,和不知人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能才會這樣,且以大腦為對事前、未來的不知,才會依本為凌駕性之物而得不到絕對的法成跟著行,則才會成有這樣現象,以及成依隨性成被作為撐成者。

Y理論

Y依實質為結合成一體的機制,但在就人的小腦機能勝過於大腦機能,而在大腦所認知的以外成無法左右、干涉人原具有的本能就會產生如以下的現象。

• 人天性不是消極的,並有能力自我控制和自我監督(這就是人的小腦代原給具超越當在其才有的機能。)。

那是依原機制、三與四不停螺旋晉升成一體行整個成更好與完整,和旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,以及人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,導致成人的本性以依小腦的為主、為向本就是要這樣才為正確。

• 工作是自然並愉悅的(這就是人的小腦代原給具超越當在其才有的機能。)。

這是皆因世間、整個天地宇宙、旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和人的小腦代原給具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,然而就大腦為搜索、印証、記憶、基憑等等的對應小腦其在大腦無能抵禦,便就會有這樣的產生。

• 人們願意為集體的目標而努力(這就是人的小腦代原給具超越當在其才有的機能。)。

這也是皆因世間、整個天地宇宙、旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和人的小腦代原給具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,然而就大腦為搜索、印証、記憶、基憑等等的對應小腦其在大腦無能抵禦,便就會有這樣的產生。

• 人們願意接受工作責任,並會尋求更大的責任(這就是人的小腦代原給具超越當在其才有的機能。)。

這更是皆因世間、整個天地宇宙、旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和人的小腦代原給具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,然而就大腦為搜索、印証、記憶、基憑等等的對應小腦其在大腦無能抵禦,便就會有這樣的產生。

這一理論暗示如果人們沒有被足夠激勵,主要是因為落後的管理遏制了人們對工作的積極表(絕不是不夠激勵與積極,也不是落後的管理,而是沒給知、導正人對小腦所牽涉與必須要給做到的一切。)。

再說以依這樣,則是當事者、管理者、帶頭者、領導者等等的不知三與四原機制,不知幫屬下、人民建立認知旣有世間最先進的再加意識與物原性的相符合,來給人民各自小腦具無窮盡待要給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能導出,而給人還原本具有的才華與機技能來造福人生、家庭、社會、國家甚至整個世界整個天地宇宙原眾皆萬物等等。

雙因素理論

雙因素理論,也稱作保健理論(英語:Motivator-Hygiene Theory),由美國心理學家弗里德里克·赫茨伯格於1950年代末提出。該理論分別出兩類型的因素,其中一種使人產生動機,稱作「動機因素」(英語:motivating factors)(人的真正動機為在旣有待要完整與本具有待要能給予更卓越成完整,其才形成有動機,而不是可任意能來訂定動機。);另一種則不會使人產生動機,故稱作「保健因素」(英語:hygiene factors),僅在缺少了這些因素下使人失去動機(人不是擁有能更好、成完整就失去動機,而是要產生的動機會更強,不然就不需要人的小腦具無窮盡待給予的機技能。)。

再說這皆是以自以認為的這麼做,但並非能達到各自所應具有的實效,那就因不知道要運用人的待要給予機能來作為動機的起始,則編再好的東西還是難以完成、難以使人產生出真正所要的效能。而且以依原機制、三與四、人的本能、人的小腦具有待給予化缺做符更卓越成完整的機技能、原配備齊全一切在等再組給做整個成完整、旣有皆還沒完整的待要完整也皆不符合。

• 產生動機的因素——「動機因素」(待要完整的多過於待要給予成完整的其會給產生。):挑戰性工作、成就、增加工作責任、賞識等(不知自個具有怎樣的本能才會這樣。)。

依挑戰性這還是以自以認為的來產生,而並非是依人腦尤其是依小腦具有待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機能機制來行事,那依行使者還是同樣會回到是成他的自以認為的動機,這對動機本要面對的是整體、原眾皆而不是只面對自己的成無效,豈不是變成沒用。

• 不產生動機的因素──「保健因素」(待要給予成完整的多過於待要成完整的其會給產生。):工資、人際關係改善、良好的工作條件等(不知自個具有怎樣的本能才會這樣。)。

依三與四原機制形成人的本能及體制和機制,保健本就是由正確的動機所衍生而成的,絕非是保健為謂之不會使人產生動機,而且依各自要擁有一切皆為大於的絕對,那也必須依原機能機制、人的小腦所給與的一切而才能來形成,但動機是更強更密,則絕非不產生動機,除非人類不要依自己原具有的本能,那才沒能產生給天地宇宙原眾皆萬物都能更卓越、更好、更完整的動機。

和馬斯洛的需求層次理論不同,赫茨伯格認為低層次需求的滿足,並不會產生激勵效果,相反,其只會導致不滿意感的消失(只要依符合人代原給同原機制、三與四具有超越當在成完整的本能不但會產生自我激勵效果,且也會產生更高尚的滿意感。)。

但對人為再組配者、萬物之靈、終端物、整合總結者、再造物主等等以及人為在人腦、意識的人而為完整的人那就不是這樣,且有這樣不同的發生皆為不知原、不符合原才會才有以這樣來為它的存在,不然依原機制是不應該還存有不絕對共持一向的東西,像原機制、三與四的只能給與更好、成完整而是沒有反向的機能,除非是各自或被它者給弄錯才有被自己所構成的反向。

成就需要理論

成就動機理論,又稱作「三種需要理論」,由美國著名心理學家大衛·麥克利蘭提出。

但要注意,要提三種需要理論,那就必須要牢記、要符合三之數為成完整的機能機制特性,不然皆會與真實、實際、該要的不符合成自以認為和以旣有現象的論調而已。

該理論認為人在不同程度上由以下三種需要來影響其行為:

這更是皆因人對原機制、三與四、人的本能、旣有皆存還沒完整的待要完整、人三個腦加身體必須要怎麼運作的不知,和不知人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能才會這樣,且以大腦為對事前、未來的不知,才會依本為凌駕性之物而得不到絕對的法成跟著行,則才會成有這樣現象,以及成依隨性成被作為撐成者。

Y理論

Y依實質為結合成一體的機制,但在就人的小腦機能勝過於大腦機能,而在大腦所認知的以外成無法左右、干涉人原具有的本能就會產生如以下的現象。

• 人天性不是消極的,並有能力自我控制和自我監督(這就是人的小腦代原給具超越當在其才有的機能。)。

那是依原機制、三與四不停螺旋晉升成一體行整個成更好與完整,和旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,以及人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,導致成人的本性以依小腦的為主、為向本就是要這樣才為正確。

• 工作是自然並愉悅的(這就是人的小腦代原給具超越當在其才有的機能。)。

這是皆因世間、整個天地宇宙、旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和人的小腦代原給具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,然而就大腦為搜索、印証、記憶、基憑等等的對應小腦其在大腦無能抵禦,便就會有這樣的產生。

• 人們願意為集體的目標而努力(這就是人的小腦代原給具超越當在其才有的機能。)。

這也是皆因世間、整個天地宇宙、旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和人的小腦代原給具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,然而就大腦為搜索、印証、記憶、基憑等等的對應小腦其在大腦無能抵禦,便就會有這樣的產生。

• 人們願意接受工作責任,並會尋求更大的責任(這就是人的小腦代原給具超越當在其才有的機能。)。

這更是皆因世間、整個天地宇宙、旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和人的小腦代原給具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,然而就大腦為搜索、印証、記憶、基憑等等的對應小腦其在大腦無能抵禦,便就會有這樣的產生。

這一理論暗示如果人們沒有被足夠激勵,主要是因為落後的管理遏制了人們對工作的積極表(絕不是不夠激勵與積極,也不是落後的管理,而是沒給知、導正人對小腦所牽涉與必須要給做到的一切。)。

再說以依這樣,則是當事者、管理者、帶頭者、領導者等等的不知三與四原機制,不知幫屬下、人民建立認知旣有世間最先進的再加意識與物原性的相符合,來給人民各自小腦具無窮盡待要給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能導出,而給人還原本具有的才華與機技能來造福人生、家庭、社會、國家甚至整個世界整個天地宇宙原眾皆萬物等等。

雙因素理論

雙因素理論,也稱作保健理論(英語:Motivator-Hygiene Theory),由美國心理學家弗里德里克·赫茨伯格於1950年代末提出。該理論分別出兩類型的因素,其中一種使人產生動機,稱作「動機因素」(英語:motivating factors)(人的真正動機為在旣有待要完整與本具有待要能給予更卓越成完整,其才形成有動機,而不是可任意能來訂定動機。);另一種則不會使人產生動機,故稱作「保健因素」(英語:hygiene factors),僅在缺少了這些因素下使人失去動機(人不是擁有能更好、成完整就失去動機,而是要產生的動機會更強,不然就不需要人的小腦具無窮盡待給予的機技能。)。

再說這皆是以自以認為的這麼做,但並非能達到各自所應具有的實效,那就因不知道要運用人的待要給予機能來作為動機的起始,則編再好的東西還是難以完成、難以使人產生出真正所要的效能。而且以依原機制、三與四、人的本能、人的小腦具有待給予化缺做符更卓越成完整的機技能、原配備齊全一切在等再組給做整個成完整、旣有皆還沒完整的待要完整也皆不符合。

• 產生動機的因素——「動機因素」(待要完整的多過於待要給予成完整的其會給產生。):挑戰性工作、成就、增加工作責任、賞識等(不知自個具有怎樣的本能才會這樣。)。

依挑戰性這還是以自以認為的來產生,而並非是依人腦尤其是依小腦具有待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機能機制來行事,那依行使者還是同樣會回到是成他的自以認為的動機,這對動機本要面對的是整體、原眾皆而不是只面對自己的成無效,豈不是變成沒用。

• 不產生動機的因素──「保健因素」(待要給予成完整的多過於待要成完整的其會給產生。):工資、人際關係改善、良好的工作條件等(不知自個具有怎樣的本能才會這樣。)。

依三與四原機制形成人的本能及體制和機制,保健本就是由正確的動機所衍生而成的,絕非是保健為謂之不會使人產生動機,而且依各自要擁有一切皆為大於的絕對,那也必須依原機能機制、人的小腦所給與的一切而才能來形成,但動機是更強更密,則絕非不產生動機,除非人類不要依自己原具有的本能,那才沒能產生給天地宇宙原眾皆萬物都能更卓越、更好、更完整的動機。

和馬斯洛的需求層次理論不同,赫茨伯格認為低層次需求的滿足,並不會產生激勵效果,相反,其只會導致不滿意感的消失(只要依符合人代原給同原機制、三與四具有超越當在成完整的本能不但會產生自我激勵效果,且也會產生更高尚的滿意感。)。

但對人為再組配者、萬物之靈、終端物、整合總結者、再造物主等等以及人為在人腦、意識的人而為完整的人那就不是這樣,且有這樣不同的發生皆為不知原、不符合原才會才有以這樣來為它的存在,不然依原機制是不應該還存有不絕對共持一向的東西,像原機制、三與四的只能給與更好、成完整而是沒有反向的機能,除非是各自或被它者給弄錯才有被自己所構成的反向。

成就需要理論

成就動機理論,又稱作「三種需要理論」,由美國著名心理學家大衛·麥克利蘭提出。

但要注意,要提三種需要理論,那就必須要牢記、要符合三之數為成完整的機能機制特性,不然皆會與真實、實際、該要的不符合成自以認為和以旣有現象的論調而已。

該理論認為人在不同程度上由以下三種需要來影響其行為:

- 成就需要(本就要的給知反映。)(英語:the need for achievement):希望做得最好、爭取成功的需要(原已備齊不需再重複那才能得正。)。

那是人的不知旣存皆還沒完整的待要完整、在等能者能來給與成完整,和不知人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾萬物能更卓越成完整的機技能才以這樣的行為,不然依要能更好、成功等等這本來就皆已配備齊足的東西,像太陽系的小行星帶,就是原配備齊全元素在等待再組給做全致的科技、給做整個的成完整,否則人怎麼能來為一切之最,怎麼能來為終端之物、再造物之主。

- 權力需要(本就要的給知反映。)(英語:the need for power):不受他人控制、影響或控制他人的需要(原已備齊不需再重複那才能得正。)。

依原機制的行使整個的皆更好與成完整,權力不是需要與否,而是權力與真正的法、機技能以及原是絕對分不開的,那才不會形成有不完整與傷到他者,所以完整的絕對不容許存有任何的威脅。

因而權力的完整性,也才會形成在旣有皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾萬物能更卓越、更好、更完整的機技能來構成權力,那才能真正來行符整個的成完整,而不是在不知原機制、人的本能所建立的,那皆不能持恆,甚至也很快就會穿幫。

因而權力的完整性,也才會形成在旣有皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾萬物能更卓越、更好、更完整的機技能來構成權力,那才能真正來行符整個的成完整,而不是在不知原機制、人的本能所建立的,那皆不能持恆,甚至也很快就會穿幫。

- 親和需要(本就要的給知反映。)(英語:the need for affiliation):建立友好親密的人際關係的需要(原已備齊不需再重複那才能得正。)。

這依人的要做好,那更是要以依人的小腦機能機制,則才能給做到與原眾皆的和合為一體,不然以依大腦形成的皆會是多餘的,而且也會因皆同性成非能成真親真情。

於是在原機制以依關係的不能被改變,也才有起自與最終的要一致,而生物機能的產生起源來自如人的小腦與中腦的機能所構成,爾後才演化有大腦的生物機能,但起先生物並沒有腦也如植物、微菌的沒有腦也沒有內臟甚至沒大腦的機能,然而演化到人類為終端的大腦、中腦、小腦的機能已皆代整個能給與成完整的三與四機能機制,且人類才為天地宇宙原眾皆萬物自始等待要的總整合者、再造物主、行整個結合成為一體的終端者。

驅力減緩理論

驅力減少理論由克拉克赫爾(英語:Clark Hull)於1943 年提出,是行為主義學習理論中的主要動機理論,他認為動機的產生,主要是因為個體缺乏某些基本的生理需求,使生理偏離恆定狀態(本就備齊在等待給予用而絕非是缺乏,但最主要的是要對人的小腦之認知與開啟,並非是依人體缺陷、沒完整要來與該要的接觸當為最主要的驅力與動機。),例如口渴、飢餓和性等。這些匱乏將促使有機體嘗試減輕不平衡的生理狀態,因而產生驅力以滿足這些需求,維持身體恆定(但依人的真正所要並非是這樣,且人也必須要依小腦給出化缺做符眾萬物能更卓越、更好、更完整的機技能與才華,才能來完成求生存的絕對。),故也是解釋人類求生動機非常重要的一個理論。

所以驅力減緩與自我效能的提高,那是符合原機制、人的小腦具待給予的能給待要完整的成完整便可給做到,而不是依不符合於原機制、三與四、旣存皆還沒完整的能給與成完整、人具有能給予更卓越的機能機制與所應要盡的一切,就能將人給治理好、給促使成完整。

根據克拉克·赫爾和肯尼斯·斯賓塞等理論家的說法,減少驅動力學習和行為背後的主要力量(※沒錯,所以認知與開啟給出人的小腦具有超越當在成完整的機能機制,才為能得到真正最主要的力量。),主張任何會減少驅力的行為會被人以及動物反覆進行,原因是驅力的減弱會被當成這種行為的正向強化(positive reinforcement)(依做對,因小腦代原給具有另一層超越當在和無窮盡自會給出一再晉升待給予的機技能,本就會自動來帶才會有這樣的趨向。)。該學說主張,人及動物有強烈傾向保持內在的平衡狀態,當有所偏離時,便會感到不適,而驅使個體做出有利於恢復內在平衡的行為,以脫離有壓力的不適狀態(Hull,1922)(這是以不知自個的原本能和人的小腦機能機制才會這樣,不然依已知整個未來的絕對那就不需作損人利己的行為。)。這種讓身體緊張不適而驅動行為的力量稱作「驅力」(drive)(這是以不知原機制、人的本能且以顛倒的說法,否則依真正的驅力是必須先要從全知才能來構成驅力。),而動機行為可以降低驅力。主要驅力是與生俱來的(前期要用後期並非要用,但不是依身體代沒完整發出的機能。)(例如口渴、飢餓和性),而次要驅力是通過條件習得的(以真正的是不被它所限制著。)(例如金錢)。

所以動機的正確是不需要用自己的驅力,且以依原也才有要行再造科技來替代人的驅力,和人終究要跟科技物結為成一體,那才能來處理整個天地宇宙原眾皆萬物的成完整,這也就是人的本能、小腦為何會成專精於製造科技而所要的機技能,原因也在於此。

Doris Kraeling 和 Byron Campbell進行了實驗,以確定「如果初始驅力低,減少作為增強物是否比初始驅力高時更有效。」結果發現「刺激的變化在低刺激強度下比在高刺激強度下更容易區分(這是以依大腦為向的行為才會產生這樣,那以依小腦代原給具有另一層專做超越當在成完整、更好給出的為向就會成差120度與180度的絕對關係,而給與產生更大所能發揮的一切。)。」當一個有機體同時面臨多個需求時,就會產生多重驅動。研究表明,這種情況會影響學習(依小腦的機能不見得會有多重驅動,但以依符合人的本能,不但不會影響學習反而會更樂意學習。)。

所以各自皆有自己絕對的本職成舒暢,不是可由外來力就能絕對怎樣,尤其人具有特殊的小腦與結合全方位的大腦,和中腦加身體的不停運做,那依所代要的也就成絕不是能以旣有現象、自以認為的就能來訂定是絕對的政策。

因而以依低驅力、低刺激依人類之小腦具待給予做符更卓越的機技能,本就要這樣才符合依原而一切所要作的,則不是在於人是在於物質元素,且物質元素也由不一來組合成作相關係的給符,人是代眾萬物的機技能統合為一成當待給做符整個成完整之職,那以依此不就更加証實人不是以鞭策便可行符原變為更了得。

當生理需求滿足後,驅力會逐漸消失,驅力理論稱這種現象為驅力減降(drive reduction)。因此許多的動機便是直接幫助人體維持內在平衡穩定,使人類得以在多變的環境中保持能生存的生理條件(這不就更証實,人的小腦具有另一層無窮盡待給予化缺做符眾皆更卓越、更好、更完整的機技能與才華,對人類、旣存皆還沒完整的待要完整是何等的重要。)。

所以,以依原機制為何會給人的小腦為人的本能、人的一切、人的最終等等原因也在於此,人絕不是為了要生存要拋棄原賦有的機能,且當前人所面對的這些事,本來就為人再造出的科技所要作的,那以依人代有整個成一的要來做給予更卓越,而也才能來盡職、來完成整個所待要的給與成完整。

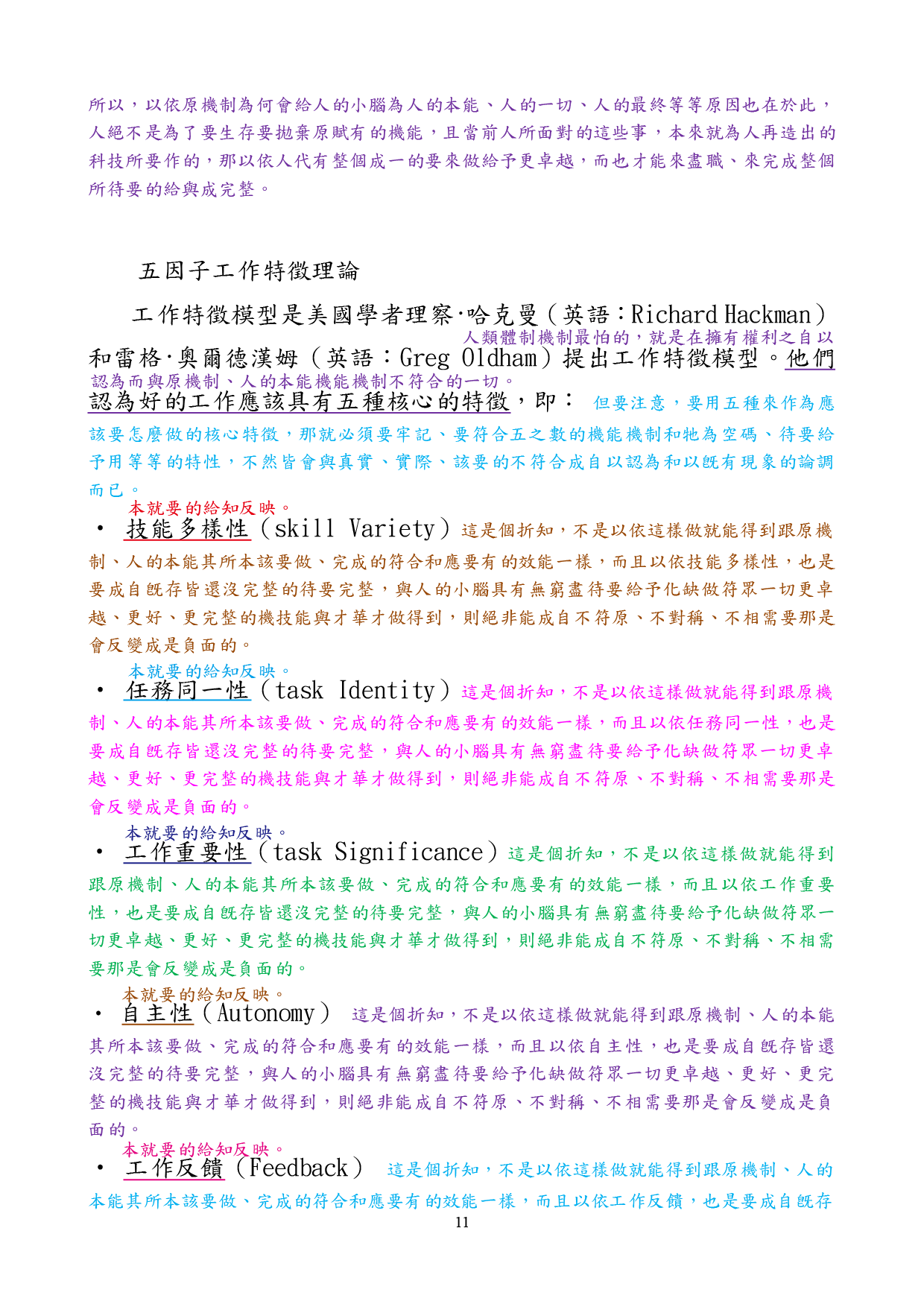

五因子工作特徵理論

工作特徵模型是美國學者理察·哈克曼(英語:Richard Hackman)和雷格·奧爾德漢姆(英語:Greg Oldham)提出工作特徵模型。他們認為好的工作應該具有五種核心的特徵(人類體制機制最怕的,就是在擁有權力之自以認為而與原機制、人的本能機能機制不符合的一切。),即:

但要注意,要用五種來作為應該要怎麼做的核心特徵,那就必須要牢記、要符合五之數的機能機制和牠為空碼、待要給予用等等的特性,不然皆會與真實、實際、該要的不符合成自以認為和以旣有現象的論調而已。

• 技能多樣性(本就要的給知反映。)(skill Variety)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依技能多樣性,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

• 任務同一性(本就要的給知反映。)(task Identity)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依任務同一性,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

• 工作重要性(本就要的給知反映。)(task Significance)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依工作重要性,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

• 自主性(本就要的給知反映。)(Autonomy)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依自主性,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

• 工作反饋(本就要的給知反映。)(Feedback)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依工作反饋,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

整體來講,以依人真正所要好的工作並非能直接依旣有現象、自以認為的這樣就能給編出符合原的生存機制或條款,且這五種依基本來講是沒錯但絕非是核心的特徵,因人所要怎麼做的核心為在於人的小腦的折出、給與行正而不是在大腦與自以為的知,所以也才存有被感覺而有以上的基本機能,那以依人也就成唯有以依開啟人的小腦,才能來完成人真正所要做的事,也等於建立人最好的工作與符合原、人生、眾皆的能舒裕。

他們設計的動機與五因子的關係方程為:

行為主義理論

行為主義理論的典型是強化理論既操作性條件反射理論。該理論是美國哈佛大學心理學家斯金納在巴甫洛夫條件反射理論、華生行為主義和桑代克的嘗試學習理論的基礎上,提出的一種新行為主義理論(再新的行為理論、依據和真實,皆離不開原機制、三與四、人的本能、人的小腦具有無窮盡待給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華,以及人三個腦加身體的運作而與眾萬物的要能更好、成完整、更卓越具有絕對關係。)。

再說該理論定義為行為,以依人也就是要怎麼能做出最好、最符合原眾皆萬物所要的做法理論,那就必須要能跳開自以認為的方才能作出真正的行為主義,且也絕對要以依人的小腦折出給與更卓越的機技能、做法、才華這才能為作行為主義的正道,否則不管再多的理論,皆還是自我權力的自以認為的理論而已,對人類要面對著不同時空與不停要晉升的機制,則是沒法作永久可依循的法則。

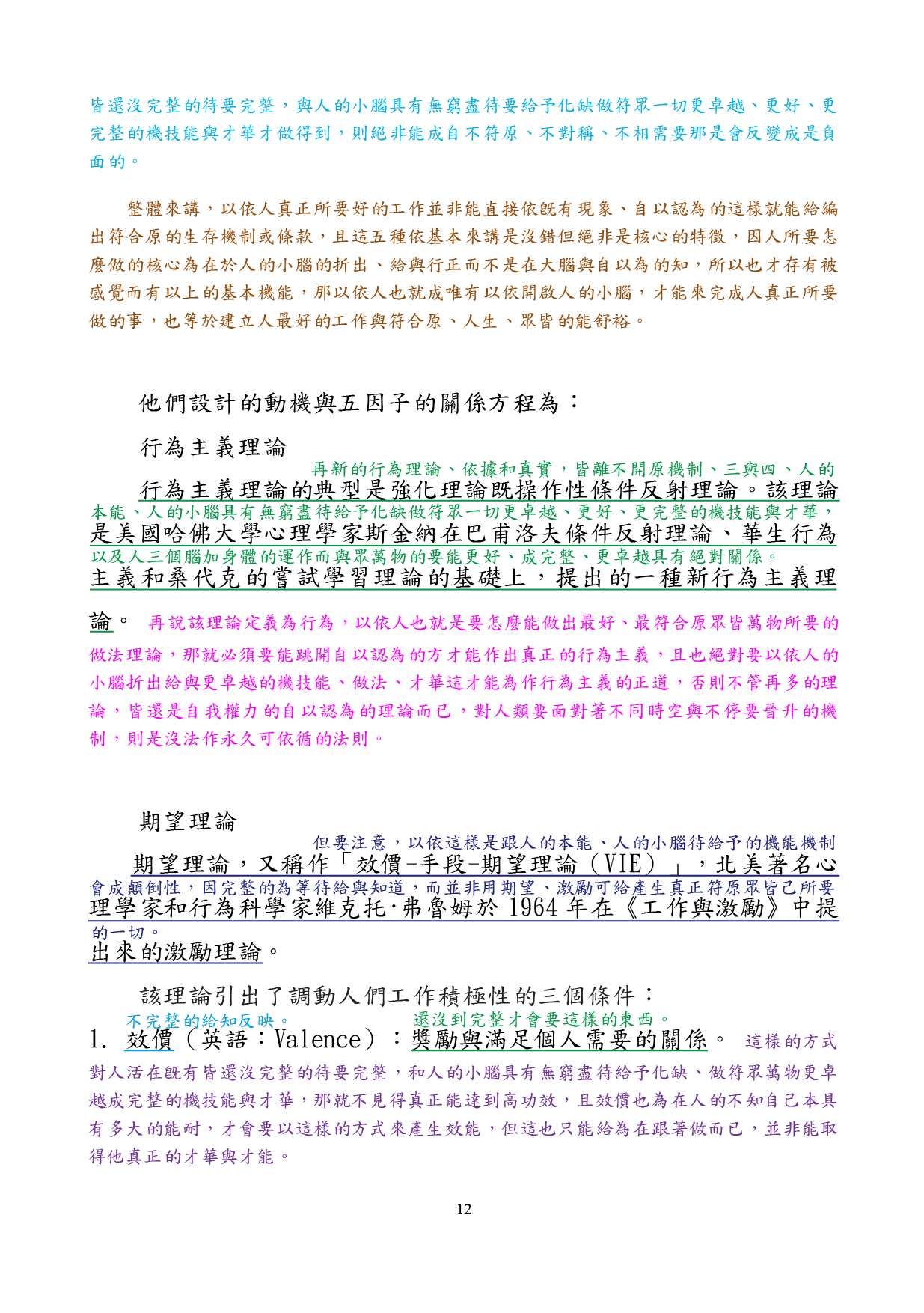

期望理論

期望理論,又稱作「效價-手段-期望理論(VIE)」,北美著名心理學家和行為科學家維克托·弗魯姆於1964年在《工作與激勵》中提出來的激勵理論(但要注意,以依這樣是跟人的本能、人的小腦待給予的機能機制會成顛倒性,因完整的為等待給與知道,而並非用期望、激勵可給產生真正符原眾皆己所要的一切。)。

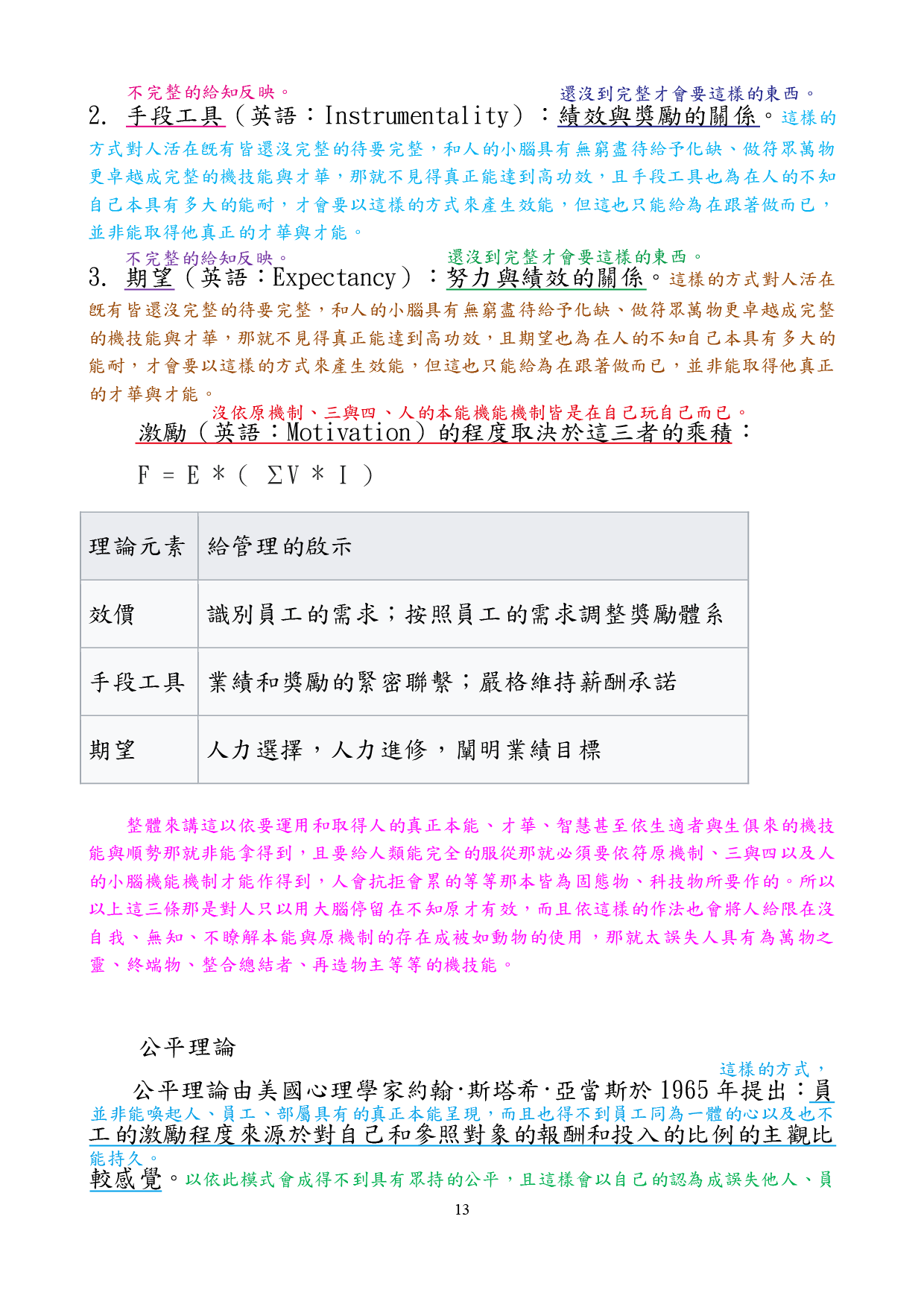

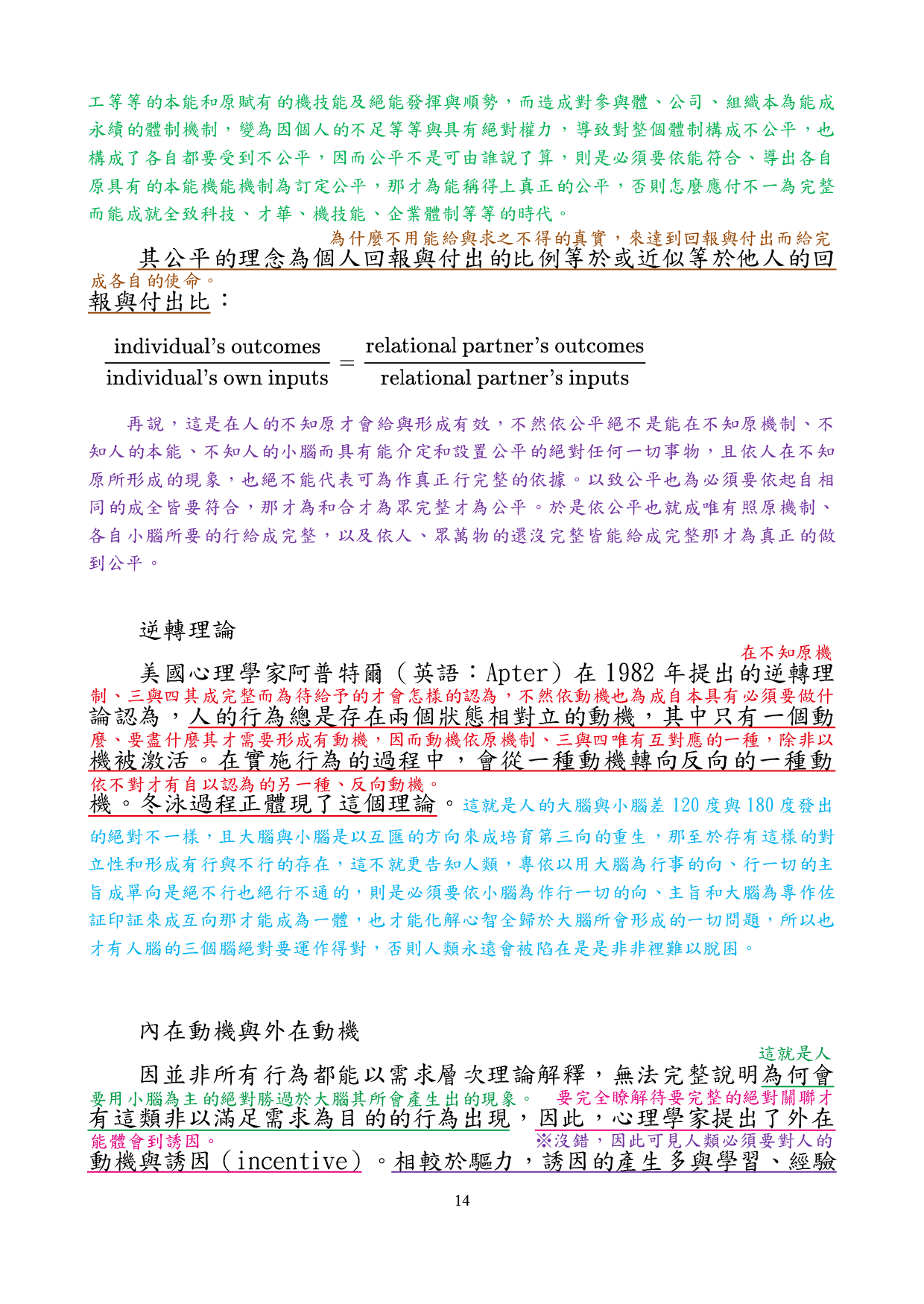

該理論引出了調動人們工作積極性的三個條件:

1.效價(不完整的給知反映。)(英語:Valence):獎勵與滿足個人需要的關係(還沒到完整才會要這樣的東西。)。於是在原機制以依關係的不能被改變,也才有起自與最終的要一致,而生物機能的產生起源來自如人的小腦與中腦的機能所構成,爾後才演化有大腦的生物機能,但起先生物並沒有腦也如植物、微菌的沒有腦也沒有內臟甚至沒大腦的機能,然而演化到人類為終端的大腦、中腦、小腦的機能已皆代整個能給與成完整的三與四機能機制,且人類才為天地宇宙原眾皆萬物自始等待要的總整合者、再造物主、行整個結合成為一體的終端者。

驅力減緩理論

驅力減少理論由克拉克赫爾(英語:Clark Hull)於1943 年提出,是行為主義學習理論中的主要動機理論,他認為動機的產生,主要是因為個體缺乏某些基本的生理需求,使生理偏離恆定狀態(本就備齊在等待給予用而絕非是缺乏,但最主要的是要對人的小腦之認知與開啟,並非是依人體缺陷、沒完整要來與該要的接觸當為最主要的驅力與動機。),例如口渴、飢餓和性等。這些匱乏將促使有機體嘗試減輕不平衡的生理狀態,因而產生驅力以滿足這些需求,維持身體恆定(但依人的真正所要並非是這樣,且人也必須要依小腦給出化缺做符眾萬物能更卓越、更好、更完整的機技能與才華,才能來完成求生存的絕對。),故也是解釋人類求生動機非常重要的一個理論。

所以驅力減緩與自我效能的提高,那是符合原機制、人的小腦具待給予的能給待要完整的成完整便可給做到,而不是依不符合於原機制、三與四、旣存皆還沒完整的能給與成完整、人具有能給予更卓越的機能機制與所應要盡的一切,就能將人給治理好、給促使成完整。

根據克拉克·赫爾和肯尼斯·斯賓塞等理論家的說法,減少驅動力學習和行為背後的主要力量(※沒錯,所以認知與開啟給出人的小腦具有超越當在成完整的機能機制,才為能得到真正最主要的力量。),主張任何會減少驅力的行為會被人以及動物反覆進行,原因是驅力的減弱會被當成這種行為的正向強化(positive reinforcement)(依做對,因小腦代原給具有另一層超越當在和無窮盡自會給出一再晉升待給予的機技能,本就會自動來帶才會有這樣的趨向。)。該學說主張,人及動物有強烈傾向保持內在的平衡狀態,當有所偏離時,便會感到不適,而驅使個體做出有利於恢復內在平衡的行為,以脫離有壓力的不適狀態(Hull,1922)(這是以不知自個的原本能和人的小腦機能機制才會這樣,不然依已知整個未來的絕對那就不需作損人利己的行為。)。這種讓身體緊張不適而驅動行為的力量稱作「驅力」(drive)(這是以不知原機制、人的本能且以顛倒的說法,否則依真正的驅力是必須先要從全知才能來構成驅力。),而動機行為可以降低驅力。主要驅力是與生俱來的(前期要用後期並非要用,但不是依身體代沒完整發出的機能。)(例如口渴、飢餓和性),而次要驅力是通過條件習得的(以真正的是不被它所限制著。)(例如金錢)。

所以動機的正確是不需要用自己的驅力,且以依原也才有要行再造科技來替代人的驅力,和人終究要跟科技物結為成一體,那才能來處理整個天地宇宙原眾皆萬物的成完整,這也就是人的本能、小腦為何會成專精於製造科技而所要的機技能,原因也在於此。

Doris Kraeling 和 Byron Campbell進行了實驗,以確定「如果初始驅力低,減少作為增強物是否比初始驅力高時更有效。」結果發現「刺激的變化在低刺激強度下比在高刺激強度下更容易區分(這是以依大腦為向的行為才會產生這樣,那以依小腦代原給具有另一層專做超越當在成完整、更好給出的為向就會成差120度與180度的絕對關係,而給與產生更大所能發揮的一切。)。」當一個有機體同時面臨多個需求時,就會產生多重驅動。研究表明,這種情況會影響學習(依小腦的機能不見得會有多重驅動,但以依符合人的本能,不但不會影響學習反而會更樂意學習。)。

所以各自皆有自己絕對的本職成舒暢,不是可由外來力就能絕對怎樣,尤其人具有特殊的小腦與結合全方位的大腦,和中腦加身體的不停運做,那依所代要的也就成絕不是能以旣有現象、自以認為的就能來訂定是絕對的政策。

因而以依低驅力、低刺激依人類之小腦具待給予做符更卓越的機技能,本就要這樣才符合依原而一切所要作的,則不是在於人是在於物質元素,且物質元素也由不一來組合成作相關係的給符,人是代眾萬物的機技能統合為一成當待給做符整個成完整之職,那以依此不就更加証實人不是以鞭策便可行符原變為更了得。

當生理需求滿足後,驅力會逐漸消失,驅力理論稱這種現象為驅力減降(drive reduction)。因此許多的動機便是直接幫助人體維持內在平衡穩定,使人類得以在多變的環境中保持能生存的生理條件(這不就更証實,人的小腦具有另一層無窮盡待給予化缺做符眾皆更卓越、更好、更完整的機技能與才華,對人類、旣存皆還沒完整的待要完整是何等的重要。)。

所以,以依原機制為何會給人的小腦為人的本能、人的一切、人的最終等等原因也在於此,人絕不是為了要生存要拋棄原賦有的機能,且當前人所面對的這些事,本來就為人再造出的科技所要作的,那以依人代有整個成一的要來做給予更卓越,而也才能來盡職、來完成整個所待要的給與成完整。

五因子工作特徵理論

工作特徵模型是美國學者理察·哈克曼(英語:Richard Hackman)和雷格·奧爾德漢姆(英語:Greg Oldham)提出工作特徵模型。他們認為好的工作應該具有五種核心的特徵(人類體制機制最怕的,就是在擁有權力之自以認為而與原機制、人的本能機能機制不符合的一切。),即:

但要注意,要用五種來作為應該要怎麼做的核心特徵,那就必須要牢記、要符合五之數的機能機制和牠為空碼、待要給予用等等的特性,不然皆會與真實、實際、該要的不符合成自以認為和以旣有現象的論調而已。

• 技能多樣性(本就要的給知反映。)(skill Variety)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依技能多樣性,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

• 任務同一性(本就要的給知反映。)(task Identity)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依任務同一性,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

• 工作重要性(本就要的給知反映。)(task Significance)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依工作重要性,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

• 自主性(本就要的給知反映。)(Autonomy)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依自主性,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

• 工作反饋(本就要的給知反映。)(Feedback)

這是個折知,不是以依這樣做就能得到跟原機制、人的本能其所本該要做、完成的符合和應要有的效能一樣,而且以依工作反饋,也是要成自旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有無窮盡待要給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華才做得到,則絕非能成自不符原、不對稱、不相需要那是會反變成是負面的。

整體來講,以依人真正所要好的工作並非能直接依旣有現象、自以認為的這樣就能給編出符合原的生存機制或條款,且這五種依基本來講是沒錯但絕非是核心的特徵,因人所要怎麼做的核心為在於人的小腦的折出、給與行正而不是在大腦與自以為的知,所以也才存有被感覺而有以上的基本機能,那以依人也就成唯有以依開啟人的小腦,才能來完成人真正所要做的事,也等於建立人最好的工作與符合原、人生、眾皆的能舒裕。

他們設計的動機與五因子的關係方程為:

行為主義理論

行為主義理論的典型是強化理論既操作性條件反射理論。該理論是美國哈佛大學心理學家斯金納在巴甫洛夫條件反射理論、華生行為主義和桑代克的嘗試學習理論的基礎上,提出的一種新行為主義理論(再新的行為理論、依據和真實,皆離不開原機制、三與四、人的本能、人的小腦具有無窮盡待給予化缺做符眾一切更卓越、更好、更完整的機技能與才華,以及人三個腦加身體的運作而與眾萬物的要能更好、成完整、更卓越具有絕對關係。)。

再說該理論定義為行為,以依人也就是要怎麼能做出最好、最符合原眾皆萬物所要的做法理論,那就必須要能跳開自以認為的方才能作出真正的行為主義,且也絕對要以依人的小腦折出給與更卓越的機技能、做法、才華這才能為作行為主義的正道,否則不管再多的理論,皆還是自我權力的自以認為的理論而已,對人類要面對著不同時空與不停要晉升的機制,則是沒法作永久可依循的法則。

期望理論

期望理論,又稱作「效價-手段-期望理論(VIE)」,北美著名心理學家和行為科學家維克托·弗魯姆於1964年在《工作與激勵》中提出來的激勵理論(但要注意,以依這樣是跟人的本能、人的小腦待給予的機能機制會成顛倒性,因完整的為等待給與知道,而並非用期望、激勵可給產生真正符原眾皆己所要的一切。)。

該理論引出了調動人們工作積極性的三個條件:

這樣的方式對人活在旣有皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能與才華,那就不見得真正能達到高功效,且效價也為在人的不知自己本具有多大的能耐,才會要以這樣的方式來產生效能,但這也只能給為在跟著做而已,並非能取得他真正的才華與才能。

2. 手段工具(不完整的給知反映。)(英語:Instrumentality):績效與獎勵的關係(還沒到完整才會要這樣的東西。)。

這樣的方式對人活在旣有皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能與才華,那就不見得真正能達到高功效,且手段工具也為在人的不知自己本具有多大的能耐,才會要以這樣的方式來產生效能,但這也只能給為在跟著做而已,並非能取得他真正的才華與才能。

3. 期望(不完整的給知反映。)(英語:Expectancy):努力與績效的關係(還沒到完整才會要這樣的東西。)。

這樣的方式對人活在旣有皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能與才華,那就不見得真正能達到高功效,且期望也為在人的不知自己本具有多大的能耐,才會要以這樣的方式來產生效能,但這也只能給為在跟著做而已,並非能取得他真正的才華與才能。

激勵(英語:Motivation)的程度取決於這三者的乘積(沒依原機制、三與四、人的本能機能機制皆是在自己玩自己而已。):

F = E * ( ΣV * I )

這樣的方式對人活在旣有皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能與才華,那就不見得真正能達到高功效,且手段工具也為在人的不知自己本具有多大的能耐,才會要以這樣的方式來產生效能,但這也只能給為在跟著做而已,並非能取得他真正的才華與才能。

3. 期望(不完整的給知反映。)(英語:Expectancy):努力與績效的關係(還沒到完整才會要這樣的東西。)。

這樣的方式對人活在旣有皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能與才華,那就不見得真正能達到高功效,且期望也為在人的不知自己本具有多大的能耐,才會要以這樣的方式來產生效能,但這也只能給為在跟著做而已,並非能取得他真正的才華與才能。

激勵(英語:Motivation)的程度取決於這三者的乘積(沒依原機制、三與四、人的本能機能機制皆是在自己玩自己而已。):

F = E * ( ΣV * I )

| 理論元素 | 給管理的啟示 |

| 效價 | 識別員工的需求;按照員工的需求調整獎勵體系 |

| 手段工具 | 業績和獎勵的緊密聯繫;嚴格維持薪酬承諾 |

| 期望 | 人力選擇,人力進修,闡明業績目標 |

整體來講這以依要運用和取得人的真正本能、才華、智慧甚至依生適者與生俱來的機技能與順勢那就非能拿得到,且要給人類能完全的服從那就必須要依符原機制、三與四以及人的小腦機能機制才能作得到,人會抗拒會累的等等那本皆為固態物、科技物所要作的。所以以上這三條那是對人只以用大腦停留在不知原才有效,而且依這樣的作法也會將人給限在沒自我、無知、不瞭解本能與原機制的存在成被如動物的使用,那就太誤失人具有為萬物之靈、終端物、整合總結者、再造物主等等的機技能。

公平理論

公平理論由美國心理學家約翰·斯塔希·亞當斯於1965年提出:員工的激勵程度來源於對自己和參照對象的報酬和投入的比例的主觀比較感覺(這樣的方式,並非能喚起人、員工、部屬具有的真正本能呈現,而且也得不到員工同為一體的心以及也不能持久。)。

以依此模式會成得不到具有眾持的公平,且這樣會以自己的認為成誤失他人、員工等等的本能和原賦有的機技能及絕能發揮與順勢,而造成對參與體、公司、組織本為能成永續的體制機制,變為因個人的不足等等與具有絕對權力,導致對整個體制構成不公平,也構成了各自都要受到不公平,因而公平不是可由誰說了算,則是必須要依能符合、導出各自原具有的本能機能機制為訂定公平,那才為能稱得上真正的公平,否則怎麼應付不一為完整而能成就全致科技、才華、機技能、企業體制等等的時代。

其公平的理念為個人回報與付出的比例等於或近似等於他人的回報與付出比(為什麼不用能給與求之不得的真實,來達到回報與付出而給完成各自的使命。):

再說,這是在人的不知原才會給與形成有效,不然依公平絕不是能在不知原機制、不知人的本能、不知人的小腦而具有能介定和設置公平的絕對任何一切事物,且依人在不知原所形成的現象,也絕不能代表可為作真正行完整的依據。以致公平也為必須要依起自相同的成全皆要符合,那才為和合才為眾完整才為公平。於是依公平也就成唯有照原機制、各自小腦所要的行給成完整,以及依人、眾萬物的還沒完整皆能給成完整那才為真正的做到公平。

逆轉理論

美國心理學家阿普特爾(英語:Apter)在1982年提出的逆轉理論認為,人的行為總是存在兩個狀態相對立的動機,其中只有一個動機被激活。在實施行為的過程中,會從一種動機轉向反向的一種動機。冬泳過程正體現了這個理論(在不知原機制、三與四其成完整而為待給予的才會怎樣的認為,不然依動機也為成自本具有必須要做什麼、要盡什麼其才需要形成有動機,因而動機依原機制、三與四唯有互對應的一種,除非以依不對才有自以認為的另一種、反向動機。)。

這就是人的大腦與小腦差120度與180度發出的絕對不一樣,且大腦與小腦是以互匯的方向來成培育第三向的重生,那至於存有這樣的對立性和形成有行與不行的存在,這不就更告知人類,專依以用大腦為行事的向、行一切的主旨成單向是絕不行也絕行不通的,則是必須要依小腦為作行一切的向、主旨和大腦為專作佐証印証來成互向那才能成為一體,也才能化解心智全歸於大腦所會形成的一切問題,所以也才有人腦的三個腦絕對要運作得對,否則人類永遠會被陷在是是非非裡難以脫困。

內在動機與外在動機

因並非所有行為都能以需求層次理論解釋,無法完整說明為何會有這類非以滿足需求為目的的行為出現(這就是人要用小腦為主的絕對勝過於大腦其所會產生出的現象。),因此,心理學家提出了外在動機與誘因(incentive)(要完全瞭解待要完整的絕對關聯才能體會到誘因。)。相較於驅力,誘因的產生多與學習、經驗與外在環境相關,個體因為已知行為的後果而產生誘因(※沒錯,因此可見人類必須要對人的小腦具有待給予更卓越、成完整的機能機制的認知與運做是何等的重要。)。誘因與外在物品或是外在目標有關,使生物追求環境中的某個目標(不知人的本能、本職與原機制和人的小腦,再怎麼設置皆還是無法達到本所應要有的效能。)。而認知論進一步將動機以誘因的來源不同分為內在動機(intrinsic motivation)和外在動機(extrinsic motivation)(依人的本能其人的小腦具待給予形成的動機,這是不對也不符合旣存事實的認知。)。

但這依所敘述的還是不會準、不符合原機制與人的本能,甚至人的要給與成完整,以依人的三個腦加身體其成三與四而與眾萬物要能更好、更卓越的絕對關係,就要非常透徹的清楚、瞭解那才能知道怎麼來設置補不足的給予成完整。

不然依人腦的機能機制是跟三與四原機制為一致的,大腦是以外在為動機,因而他以旣有的為起點;小腦是以內在為動機,因而祂以具齊待給做符更卓越為起使,則成互向互匯來為中腦加身體、來為三的成完整與四的給與這本就為絕對的,且也絕不能為在單一的會成負會成空。

所以,以依人的動機是絕不能給予授意錯誤,那才不會構成設再好的東西、法則、機制體制,皆不能來符合與滿足人的需求,而給人的能更卓越與成完整。

內在動機(或內在激勵)指的是任務本身的興趣或愉悅帶來的動機,這存在於個體內部而非依賴於任何外部力量的驅動(這就是小腦具有待給予化缺、做符眾一切更卓越與成完整的機技能,而所給產生出的敏覺與動機。)。內在動機從20世紀70年代開始被社會心理學家和教育心理學家們所關注。被內在動機激勵學生更可能願意進行這項任務並且在任務過程中提升自己的技能和能力(因而人對人的小腦開啟與運用小腦給出代表能給未來更好、成完整甚至更卓越的機技能,對人所要的技術、才華等等的取得是何等重要。)。學生們更可能擁有內在動機,如果他們:

- 把他們學習成績歸於自己控制的因素,即自主性(只要依明瞭人的小腦具待要給予成完整的一切,就皆能達到這樣。)。

- 相信他們有取得預期目標的能力,或者說最終結果不是取決於運氣(只要依明瞭人的小腦具待要給予成完整的一切,就皆能達到這樣。)。

- 對掌握一個主題的知識感興趣,而非死記硬背取得好的成績(只要依明瞭人的小腦具待要給予成完整的一切,就皆能達到這樣。)。

整體來說,這以依人本來就有這樣的能耐與機技能,只差在當前的人、學者、科學家還不知人具有的小腦是怎樣的代原給、機能特性、能給予更卓越與成完整,才會只依自個小腦的機能勝過於大腦所知的成敏覺力,而才依感覺陳述有這樣的事,但並非真正的知道原意、祂的確實性、原機技能機制。

因而人以依要能給與成完整,那就唯有必須要教導人懂得開啟人的小腦、懂得怎樣運作人的三個腦加身體,以及徹底瞭解和能掌握人的小腦具有無窮盡待給做符天地、宇宙、原眾皆萬物更卓越成完整的機技能,那才能給人得到真正的成完整。

外在動機(或外在激勵)指的是從事某個活動的行為是為了取得外部收入,這種動機常常與內在動機相牴觸(這是以人的大腦為主導一切及以自以認為的才會這樣,不然他是互惠的而不是相牴觸的。)。外在動機來源於個體的外部。通常的外在動機如金錢、分數、強迫、懲罰等(※外在動機為對旣存還沒完整的待要完整,而給人具有待要給予成完整的機能成對外必所要的動機。)。競爭總體上也屬於外在動機,因為它鼓勵人們打敗勝過其他人,而非享受行為內在的回報。有觀點認為個體的獨特性與任務取得的獎盃徽章也屬於外在動機(這是與原機制、三與四、人的本能全然不和合的說辭,且人的本能本就為做給與更卓越、更好、更完整的機能,而絕非要靠鼓勵、打敗他人、勝過他人來為人的成完整與人生,那就不需要內在動機、人的小腦具有這樣的機技能與才華。)。

但依所陳述的這些都是以自以認為的才有這樣,而也才有並非能與原機制、人的本性本能相符合的各式各樣東西被塑造出來。

不然以依要致使給人為外在動機的一切相關事物,並非是能以人自以認為的不符合於原就能給設上去,且真正能給人為外在動機的,也絕不能離開原待要與原待給要來成整個的完整,那也就是旣有存在的一切眾萬物,尤其是物質元素與來告知內在實況的眾生物和事態等等,絕非要再作異樣的來成誤導。

因而在人生的體制與要不停晉升的機技能機制,也才存有自認為對的到最後皆變成跟原來的不吻合,甚至是成顛倒是成比原來還更差。所以依外在動機要能給人的成完整,絕不適用人自以為設的能來符合人、符合人之小腦所要的與原和合為人的成完整。

社會心理學家的研究表明外在的回報可能會導致動機偏移(※絕對沒錯,因人是要依小腦再加大腦與中腦為主,不是可由人的自以為來設之。),即取得外在回報成為任務進行的主要理由而內在動機會被削弱(※以依不對、不符合人的小腦具待給予更卓越與成完整的機技能、不符合人的本能就會發生這樣。)。一項研究證明了這一效應。實驗觀察中,期望繼續通過畫畫獲得緞帶和勳章的孩子比沒有獎勵情景中的孩子用來真正繪畫的時間少(這就是不符合原機制、人的本能機能機制才會這樣。)。對於不會有外在獎勵的孩子,自我決定論認為如果任務滿足了他們的價值標準和信念,外在動機會被個體內在化,並以此滿足他們基本的心理需要,並進一步成為作決定的參考依據或行為的前導驅力(這就是符合原為與沒符合原為的絕對性,因而以依全致的符合是何等的重要,但要非常注意,因有感機能鄰近於大腦,千萬不要將旣有還沒完整的當為完整來為人生行事的宗旨,那才不會成顛倒逆行反被傷到。)。

所以依要給人成完整、高效能、符合於原等等,以依人行事的動機就絕不能有任何的偏差和與原機制、人的三個腦加身體成運做給原眾皆萬物所待要成完整的,不但絕不能存有任何的不和合,甚至還要藉重人的生長與起先的不知來作還原導正,和促使成為相同於原機制三與四的不停晉升、不停的給與更好、不停的給與成完整、不停的給與更卓越、不停的給與結為成一體,那才不違背人之動機所要聯結眾皆而完成整個的成完整,因此人所要的還原導正事物,絕不能由不全瞭解、不完善不符合原的來設置。

常見的動機

成就動機

成就動機為個人內在的驅力,是為了克服困難及追求高度成就,而生活經驗及社會文化為影響成就動機高低的因素(但要注意,成就動機是為在於小腦,並非在大腦承旣有的還沒完整,能來產生具有成就的動機。)。

這是以不知道人的動機,要依小腦具有待要給予化缺、做符眾一切更卓越的能給與成完整,和大腦持有旣存皆還沒完整的待要完整,其相互所待要的對應無誤構成的動機才為真正的正確,而絕不適能在依人的還不知原機制、人的本能與三個腦加身體的所要怎麼運做,就可來訂定成就動機的該要怎樣才為對,且動機的成就也不是可由自個來訂定,則是應要由人腦三與四共符合發出來的才為真正的正確、才為不會錯。

親和動機

屬於社會性動機,在人與人相處時所表現的親近行為的內在動力,適合從事與人互動的工作,像是社會服務工作、業務、客戶服務(這並非全對,且親和動機的形成,也為在旣有存在著還沒完整的待要完整,與人的小腦具有待要給予更卓越的能給與成完整,而相互才存有必要的親和動機。)。

這是以自以認為的,並非能給人保持永久不變的傾向,不然以依真正的親和動機,本就存在每個人具有待要給予成完整與旣存待要完整裡,不是可以隨便給訂定跟各原所要的不符合,那是會變成反作用的。

權力動機

是指影響他人和控制他人的內在力量,追求出色的成績是為了獲得權力及地位,而非個人成就感。權力動機較高的人喜歡具有競爭性、高地位的情境(那就唯有要保持擁有、開啟人的小腦給出具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切更卓越的能給與成完整和三個腦加身體的運作,來完成旣存皆還沒完整的待要完整能得到完整,其便能構成至高權力的永恆、動機與成就。)。

且這是完全不瞭解人的構成、本能才會以依還要擁有權力才能來產生動機,這豈不是跟原機制、三與四、人的本能完全不符合才會這樣,不然依權力是要給人家的不是可納為自己的,且權力本就跟著符合原機能機制為一體,而不是用權力能來影響動機,再說這樣產生出的動機,也絕非能還原回各自本應要有的正確動機,能來做出各自所能完成真正完整的東西。

工作動機

是一種心理狀態,會影響個體在工作情境中行動的動力、趨向及持久性(那就唯有要開啟給出人的小腦代原給、具有超越當在成完整的機能機制,其才真正的能給與做到。)。

那是因人不知道自己的本能、人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能才會成這樣,否則不是以這樣來論之,而且是要以怎樣能給產生工作動機才為最緊要,也就是要瞭解、解開旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整。

其他解釋

神經科學闡述了各種各樣潛在性激勵作用的生物學基礎(※以依動機則要依機能學才能談得到,但當前的科學和醫學只談到神經學、激素等等並還沒進化到研究機能學,當然體會不到、找不到動機真正的源頭與牠所牽涉著多重要。)。他們由激素和中央神經系統的各部份組成。其中包括下視丘和荷爾蒙等解釋,比如荷爾蒙水平直接關聯並且極大的影響著行為的挑釁性和趨性性。但是是否其可以解釋較為高級的動機形式,仍然為學術界所爭論(以依人要解釋最高級的動機形式,就是怎樣能給小腦具待給予更卓越、更完整的機能機制落實整個的成完整,和人三個腦加身體的運作而與眾萬物要更好具絕對關係,那就能為至高無上的動機行為。)。

人是要以依人的本能機能機制與人腦為主尤其是人的小腦原賦具有能給與更卓越、更好、更完整的機技能,成主宰了人絕能做對的絕對機技能、機制、才華等等,而絕不是能由人體所要的就可來替代人要行正的絕對要素,不然以依人就不需具有與一切眾生物皆不同的小腦、大腦和具再組配的特殊機技能,為天地宇宙原眾皆萬物之所要。

黑色的字是原本的敘述。

※注意:其他色的字是依人小腦的做法為完整的做法,

對照原敘述而本該要怎麼做才為正確的陳述。

對照原敘述而本該要怎麼做才為正確的陳述。

動機理論---中國百度百科

動機是激發和維持有機體的行動(動機源自於人的小腦,本就受符合、對稱、應出給有機體做符原眾皆萬物都能更卓越與成完整。),並將使行動導向某一目標的心理傾向或內部驅力(※不是內部驅力,而是完成本該行給完整的機技能。)。動機在心理現象中屬於心理狀態(※不是心理狀態,而是應盡狀態。)。動機這一概念由美國心理學家武德沃斯1918年最早應用於心理學,被認為是決定行為的內在動力(※不是決定行為的內在動力,而是決定行為的本能動力。)。

所以以依人、人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符天地宇宙眾一切萬物更卓越成完整的機技能,和旣存皆還沒完整的待要完整而能給與成完整其形成動機,以及要為作人行使一切的目標、心理傾向、具有能給做符眾萬物的待要完整能得到完整等等,就絕不能存有任何誤差。

那依天地宇宙眾萬物萬事的給知尤其是人、人所造就出一切的給知,成更是只為在作導出人原具本能、能給更卓越的機技能出來而已,以致人類能製造出全宇宙皆等待要、皆還沒有的科技與一切的東西,這全是因人的小腦具有這樣的機技能那才能會懂、會做甚至會做任何一切事物,絕非必須要受他者的教導才能懂才能會,就如其牠生物、靈長類的頭腦裡沒具有像人類的小腦與大腦的機技能,而不管怎麼教、給知、學習等等牠們也絕非能製造出像人類所能造就出的一樣。

因而以依人的動機也就成絕不能給與引導錯誤、偏差那對每個人各自所要行使給與更卓越成完整的機技能,才不會給誤導構成人生的坎坷與無能等等,甚至也會誤導了整個的待要完整,那就非常的不好。

以致依原機制就旣有的一切,也才存有物質元素、地球等發出的複向重力波跟人體、人腦等發出的複向重力波,若離開原來所制定行衡的產生異差、缺欠、待要完整就會構成動機的發生,而造就可調適的科技、事物來化解旣存互惠之重力波的異差,其給人及眾一切萬物皆可得到能保持完整永固。

動機是激發和維持有機體的行動,並將使行動導向某一目標的心理傾向或內部驅力(動機源自於人的小腦,本就受符合、對稱、應出給有機體做符原眾皆萬物都能更卓越與成完整。且內部驅力為完成本該行給完整的機技能,而非內部驅力。)。美國心理學家武德沃斯1918年最早應用於心理學,被認為是決定行為的內在動力(※不是決定行為的內在動力,而是決定行為的本能動力。)。從哲學層面上講(應從人的本能、人的小腦具待給予更卓越與成完整和原機制的層面上講。),人類的行為是個體自身與外界環境互動的關係,而相應從心理活動(人的小腦的機能機制,因在此心理是沒有自己能給予更卓越的機能與才華存在。)層面上來講:所謂“個體自身”是指人的心理特徵(※不是心理特徵,而是小腦的特徵。),因為這是心理活動層面最穩定而對人類及其個體僅具有代表性的部分(※不是僅具有代表性的部分,而是唯獨代表主宰性的絕對。);而“個體與外界環境互動反映”,從心理活動層面上來講也就是個體對客觀事物的反應這一心理過程(※不是心理過程,而是絕對要做、給與更卓越和成完整的過程。)。由此,行為從心理(※此心理為人的小腦代原給具有超越當在待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能,對大腦就旣有還沒完整的待要而能給與成完整的活動。)活動層面上講也就是個體的心理特徵與其心理過程相互作用的過程與結果。而由於心理特徵和心理過程相互作用與反應的結果是形成為心理狀態,所以從心理(心理為人的小腦代原給具有超越當在待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的活動。)活動層面上說:行為動機實際上是屬於心理(※人的小腦)現象中而成的心理狀態。

再說,小腦依原機制三與四皆不停在給出成更好、成完整的不為動機,而動機為形成在大腦對應小腦與要承攬給他者更好、更完整、更卓越那此時小腦所開啟給出要怎麼做的機技能、才華其一切這才為是所謂的真正動機,其他小腦在平時給予存活、保持完整的不適為動機,和大腦給知、給對應、具感覺要的也不為動機,其才能分得開,也才與原機制、三與四符合,且動機也為要給眾皆的能更好、更完整、更卓越與結為成一體共同來做符那才能為真正的動機。

而且依人為代原要做給整個皆能更卓越、皆能完整的成動機,絕不適也不能只依現象、自以認為的還沒全知全瞭解,甚至還沒再解轉120度與180度的與原、人的本能、人的小腦等和合,就要來為作各自該要怎麼做才為對的絕對、定義、法則與基準,豈不是會存有很大的差距。且動機也為人行一切事物的發起、發端是絕對要跟人原賦有的機能機制完全符合一致,那依人的要成完整、高效能、完成使命等等和要給與原眾皆萬物的更卓越、更好、皆成完整也才能做到。

動機具有三方面功能:

2.指向功能,使個體的行為指向一定目標(有這樣的認為那是折知並非只能依這樣,否則會忽略本能的存在。)。

但依動機要具有這樣絕對的功能,那就唯有要能開啟人的小腦給出具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,和徹底瞭解旣有皆還沒完整的待要而能給與成完整,其才能擁有指向功能,和使個體具三與四能與待要完整其所要做、結成一體的目標為一致。

3.維持和調節功能,使個體的行為維持一定的時間,並調節行為的強度和方向(有這樣的認為那是折知並非只能依這樣,否則會忽略本能的存在。)。

但依動機要具有這樣絕對的功能,那就唯有要能開啟人的小腦給出具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,和徹底瞭解旣有皆還沒完整的待要而能給與成完整,其才能擁有維持和調節功能,和使個體具三與四能給待要完整完成共所要成完整的成一致。

整體來講這還是依旣有現象、自以認為的而論,不然依動機原賦有的承效,不是只為在個體上而是要依被生出、被附有的機技能、本對稱的眾一切來為作動機所涉全方位的真正功能,但絕非只在於所敘述的這般,那絕會誤導了人的動機,而且以依這樣也會構成誤失人的本職,與自毀人類為天地宇宙原眾皆萬物所待要的終端物、再組配機能、再造物主、萬物之靈等等成誤了自己也貶化了自己而毀了自己。

動機可從不同的角度進行分類:

依據動機的起源,可分為生理性動機和社會性動機。前者與有機體的生理需要相聯繫;後者與有機體的社會需要相聯繫(但絕不能離開旣存皆還沒完整之待要完整所要的一切,和人的小腦具有無窮盡待要能給與成完整、更卓越的機技能,那才不會給訂定不相符合、不相對稱的東西。)。

這皆還是以旣有現象、自以認為的來論,但依原機制三與四所賦予人的動機,絕非能只依以自個、自個的相互關係就能來訂定動機的絕對與準則,那是絕會誤失了原成自於自己本具全致機技能、才華的失準。

依據引起動機的原因,可分為內在動機和外在動機。前者由有機體自身的內部動因(如激素、中樞神經的喚起狀態、理想、願望等)所致;後者則由有機體的外部誘因(如異性、食物、金錢、獎懲等)所致(這還是一樣,絕不能離開旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦代原給具有超越當在待要給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華,那才不會給人體代還沒完整的訂定不相符合、不相對稱的東西出來。)。

這以依人皆是不正確的動機起致事樣,再說外界的一切任何事物與現象、訴知甚至有多好等等,皆是本為作導出人的原具本能的機技能出來而已,是絕不適能將它拿來當引起動機的機制,那是會把原賦有要給眾皆萬物都能更好、更卓越、更完整的動機變成自陷在自己成永不知原、自我本能與機能機制,甚至成止滯不前待在原地耗盡保身之天下物,且以依正確也先要有法然後才能談要怎樣做。

動機的表現

從哲學層面上講(應從人的本能、人的小腦具待給予更卓越與成完整和原機制的層面上講。),人類的行為是個體自身與外界環境互動的關係,而相應從心理活動(人的小腦的機能機制,因在此心理是沒有自己能給予更卓越的機能與才華存在。)層面上來講:所謂“個體自身”是指人的心理特徵(※不是心理特徵,而是小腦的特徵。),因為這是心理活動層面最穩定而對人類及其個體僅具有代表性的部分(※不是僅具有代表性的部分,而是唯獨代表主宰性的絕對。);而“個體與外界環境互動反映”,從心理活動層面上來講也就是個體對客觀事物的反應這一心理過程(※不是心理過程,而是絕對要做、給與更卓越和成完整的過程。)。由此,行為從心理(※此心理為人的小腦代原給具有超越當在待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能,對大腦就旣有還沒完整的待要能給與成完整的活動。)活動層面上講也就是個體的心理特徵與其心理過程相互作用的過程與結果。而由於心理特徵和心理過程相互作用與反應的結果是形成為心理狀態,所以從心理(心理為人的小腦代原給具有超越當在待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的活動。)活動層面上說:行為動機實際上是屬於心理(※人的小腦)現象中而成的心理狀態。

此段論述同前面的第二段論述一樣:再說,小腦依原機制三與四皆不停在給出成更好、成完整的不為動機,而動機為形成在大腦對應小腦與要承攬給他者更好、更完整、更卓越那此時小腦所開啟給出要怎麼做的機技能、才華其一切這才為是所謂的真正動機,其他小腦在平時給予存活、保持完整的不適為動機,和大腦給知、給對應、具感覺要的也不為動機,其才能分得開,也才與原機制、三與四符合,且動機也為要給眾皆的能更好、更完整、更卓越與結為成一體共同來做符那才能為真正的動機。

而且依人為代原要做給整個皆能更卓越、皆能完整的成動機,絕不適也不能只依現象、自以認為的還沒全知全瞭解,甚至還沒再解轉120度與180度的與原、人的本能、人的小腦等和合,就要來為作各自該要怎麼做才為對的絕對、定義、法則與基準,豈不是會存有很大的差距。且動機也為人行一切事物的發起、發端是絕對要跟人原賦有的機能機制完全符合一致,那依人的要成完整、高效能、完成使命等等和要給與原眾皆萬物的更卓越、更好、皆成完整也才能做到。

心理狀態是心理過程和心理特徵相結合而產生的一種既有穩定性、又有暫時性的心理現象,因而動機實際上幾乎又可以表現于任何一種心理現象中(因人代整個成完整的終端者、總整合者、再造物者,而人的小腦也才得代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能,能來造就出、完成眾所待要的一切,但絕非為暫時性。)。

沒錯,但皆要由人的小腦具能給與更卓越的機能來產生才絕不會錯,而絕不適也不能由大腦來產生,那才不會跳過人的大腦必須代眾作佐証、印証來導出人的小腦具待給做符眾萬物的機技能。所以心理現象與心理狀態及心理特徵甚至心理過程,因依要能絕對與原、整個及自己的完全符合一致,那就絕離不開人的小腦具有待給予化缺做符天地、宇宙、原眾皆萬物更卓越成完整的機技能而形致於人的動機。

心理過程是大腦及其相聯繫的人體神經系統(不是人體神經系統,而是聯繫符合人的小腦具待給予更卓越、更好、更完整的機技能與機制。)對客觀世界的反應,在心理過程和心理特徵相結合形成的行為動機這一心理狀態中,心理過程的反應會受個體的心理特徵影響(但要注意,運做對的影響會產生不停的給與更卓越,運做錯的影響卻是會給產生難以再晉升。),就如有時有些個體就會按自己的個性需要與立場反感、排斥甚至曲解既有的歷史與現實(所以也才說,以依旣有現象或自以認為的沒與原符合的証實,這皆是還沒完整也為不正確的。)。由此,個體受獨特心理特徵(獨特唯有人的小腦具有整個萬物的機技能整合成一在小腦裡,且在整個宇宙、萬物、生物生態界中皆沒有而才能稱得起獨特,成絕非任何其牠可稱得上。)影響的認識、意識和感情三大心理過程會在行為中共同起作用,只是其中的某種心理過程在對相應行為的激發啟動上隨機隨遇而具有優生性,而其它相應的心理過程在行為啟動後的作用上,又會表現出隨生共存的統一諧調性(會具有、浮現有這樣的機能產生,皆因人的小腦起自整個的整合成一,而才會有同樣機能要還原回整個,其才形成有謂之隨生共存的統一性。)。

所以人的要行完整,以依人具有的小腦是對人所要做的一切是何等重要,人的小腦不但聯繫著大腦而牽涉著整個旣有存在的一切,與中腦而牽涉著整個沒完整的要給予做完整,那以依人的小腦形成動機的三與四個心理機制營做,就絕不可也絕不適給導入錯誤,尤其人的小腦為具有代原、整個、天地宇宙、眾皆萬物、永久不同時空等等所要的機技能,更是絕必須要這樣,才不會誤了唯有人唯做整個的整合和再組再造物者。

再說以上所敘述的也皆因不知原機能機制,和不知人的小腦具有這樣的機技能才這麼論,不然依人的小腦、原機制三與四的為主,是應要以依人的本能、人的三與四機能機制的三個腦加身體,為承代原眾皆所待要的為陳述人的行為動機。

心理諮詢對認定個體心理正常者的正常行為判斷有一個(那就唯有要依旣存皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有待要能給與成完整,其相互所待要的皆能符合一致那才能為一個,否則皆是自以認為的。):“各種心理過程之間具有統一諧調一致的關係”標準,這一就心理正常者的行為標準實際蘊含了:正常人的心理特徵所反映出的認識過程、感情過程和意識過程,應具有諧調統一性這一心理學觀點(但還是皆為一樣,不然以依具有這些機能也皆因有人的小腦代原給同原機制、三與四具有超越當在待給予做符眾萬物成完整才擁有的。)。但就“在行為動機這一心理狀態中,認識過程、感情過程和意識過程,對行為的啟導作用是隨遇隨機的”這一觀點,又涉及到心理學界長期探討的理論問題(因而也才有人的要成完整,那對原機制、三與四不停螺旋晉升行整個成完整成一體、人具有再組配給成完整的本能、人的小腦具有的機能機制等等,其所要認知、瞭解與能掌握那是何等的重要。):在各種心理過程中,決定人們行為動機的根源何在(這也就是在當前廿一世紀全人類還不知、還難以接受人的小腦是具有能給與更卓越成完整,和具有那麼無窮盡的機技能。)?有沒有一個在任何時空情況下對任何行為都具有基礎性、決定性或者說是主導性的心理過程(※絕對有的,那就是人的小腦才具有這樣的機技功效能量。)?

這就人類、人的為何會被演化出來,以及要能做什麼、必須要做甚麼、具有怎樣的機技能和原附怎樣機能機制之特屬性,尤其是人的代原之本能的小腦而形成的三與四機能機制,就成主宰人類與絕對要認知、清楚、瞭解而絕不可存有任何的誤差,那以依此段敘述的要得到與要做符合原、自個、眾皆萬物萬事所待要的等等,也才能真正的給做到給成完整。

首先從認識主導行為觀點來說。以班杜拉為代表的動機認知理論通過無數的認知影響行為的現實,傾向於認為:以認知變數為主導的直接和間接經驗的學習,對人們行為具有決定性力量(因當前的人還不知原機能機制與人的小腦代原給同原機制、三與四具有另一層超越當在成完整的一切,才會以這樣那是沒錯。)。以沙赫特為代表的情緒認知實驗結果旁證了這一觀點,沙赫特對參與實驗者注射能誘發情緒的生理要素腎上腺素後,又輔之以不同的外在認知干預,而被試在喜、怒、憂等情緒感受類別上,果然順應接受了主試者暗示的外來認知干預,由此沙赫特認為情緒本身實質上是認知的結果(※不對,那是因不知原、人的小腦為無感的自感機能,惟要大腦的對應才能給知的機能機制才這麼論,不然依情緒本就為成自人的小腦具有待要給予成更好、更卓越、成完整的機技能與急迫性所致,而絕非是由大腦為受知的或自個所能來產生。)。但即使如此,動機認知理論的解釋力還是不夠的(人的動機不以依原、人的小腦與其形成三與四機能機制當然會不夠。),比如人類受其年齡的影響有青春期與更年期等等,相應的這些情緒變化都是先天成長發育期間決定的而不是習得的結果(但這些的變化都是要給人知道,人勢必要跟三與四之不一樣的聯結,而不是本就要的挫折和情緒變化。);還有人們都會因鬱悶、懊惱、緊張等等,不由自主地會有情緒發洩、自找樂子等等遣散精神壓力的需求(相同的發生,清楚與瞭解它的真諦會成做對,不清楚與不瞭解它的真諦會成做錯。)。而就這些情緒衝動的來源,又並不都是後天認知及其學習的結果(所以人的要成完整,那對人的小腦代原給同原機制、三與四具有另一層超越當在待給予的認知是何等的重要。)。

有這樣現象與機能的產生,為要給人瞭解延續與跟相關的聯結,並非就是要給人為作人要盡使命與本職的起源。因而行為動機為原所制定不是可由人隨意而定,成絕不適也絕不能以自個身體的訊息,就能來為作原眾皆萬物所待要人為終端之物、萬物之靈、再組配機能、再造物主等等的能幫牠們完成整個的成完整。且人體所有的訊息也皆為在作審核與監督對錯及聯結、符合和延續與否等等要事,那才不會誤了人的本能與具有待給予做符天地、宇宙、原眾皆萬物更卓越成完整的機技能。

其次以感情主導行為觀點來說。湯姆金斯和伊紮德的情緒動機分化理論,通過對面部表情及其情緒體驗的神經回饋通路的研究,認為情緒及其表情是人類機體進化演化的結果,具有基礎的動機性和適應性的功能,是生理成熟的自然顯露(※不對,這是以旣有現象才這麼論,不然依人的情緒與表情的進化為源自人的小腦每代進化1/4,所以依此生理,真正應為心理之清楚與瞭解原、人的小腦而成成熟的自然顯露。)。按此理論可以解釋為什麼有時個體情緒情感會頑固地與其理智認知相背離,甚至由此會造成個體表裡不一的怪癖行為等(這就是因不知道原機制、三與四、人的本能等等,甚至是他的小腦機能為勝過於他的大腦所認知的才會這樣。)。而且情緒動機分化理論還可以解釋,為什麼個體有時感情不能接受某事物情況下,會由此採取:遺忘相關事物、否定否認相關事實、為躲避現實而耽於幻想等等的防禦機制(這還是一樣,皆是因小腦的機能勝過於大腦所認知的一切,才會有這樣的舉動現象,所以人對人的小腦認知是何等的重要。)。但即使如此,情緒動機分化理論的解釋力度亦是不夠的,比如心理防禦機制也有愈自卑而愈加努力的補償機制、將被壓抑的欲望融入創造性活動的昇華機制等等(這是人的小腦具有待給予更卓越的機技能,而心理是沒有防禦機制,且只有身體才有防禦機制,因而才有往下敘述的機能。),這些都是個體以意志過程為主導而不以感情過程為主導,力圖解決現實問題的心理過程(但要注意,絕不要在自以認為的,那才不會被誤失本能。)。

所以依感情的要做到人的能真正成完整,那情緒與表情及意識和才能形有的三與四動機,就絕不適也絕不能離開人的小腦具有無窮盡、待給予化缺做符更卓越成完整的機技能,和旣存待給予非要清楚、瞭解、知道不可的一切,而才不會導致成自我不真、自損和與原的不和合及脫離。

因而以依人要保持具有不同時空、實事事物能一再晉升的才華與機技能和能量,就唯有人的小腦才具有能釋出超越過大腦、已知的機技能等等,否則依自以認為的不但會耽擱人應要的進化,也會成為自我設製的人。

最後從意識過程主導行為觀點來說。詹姆斯-蘭格的情緒外周理論認為是情緒以外的意識過程才主導了情緒的變化(沒錯,那就因人的小腦為主導了一切才成這樣。)。詹姆斯-蘭格認為情緒是植物性神經活動的產物(那是因不知道人的小腦由來與主宰、具有的一切才這樣論。),人們是先有機體的生理變化而後才會有情緒(這是以人的旣有現象不以人的本能才會這麼論。),所以人們悲傷是由哭泣引起、恐懼是由戰慄引起,情緒只是內在需求不能滿足而導致的生理喚醒的結果。詹姆斯-蘭格的情緒外周理論為青少年青春期心理變化、婦女的產後抑鬱症、成人更年期心理綜合症等提供了解釋(但要注意悲傷、恐懼、情緒皆要由小腦給出而給引起的才為正確,否則皆會成自誤自己本具有要給感同身受、要給知的一切。)。但由意識過程對行為的影響同樣亦不是具有絕對性、決定性的(這以依人還是停留在以自以為的而非是與原的符合,因意識是要以人的小腦所給出的才為真正要去做的意識。)。就意識的能動性來說,美國心理學家亞當斯的動機—挫折理論,雖重點肯定了堅強的意志對解脫解決受挫折心理的積極作用,但亦不得不認為個體積極的情緒和積極的認知對個體擺脫挫折反應,也是具有與意志相同的積極的影響(這不就更肯定,人因有小腦代原給具無窮盡的待給予成更好、更卓越、超越當在成完整的機技能,而才有如此機能的產生。)。

以致依意識還是一樣,皆要依符合原機制、人原賦予所要做的一切和原附有的一切皆相符合那才為完整,否則依自以認為的不管怎麼論怎麼印証,皆還是在平面、原的訴知、等待再給解讀解轉120度與180度,才能來為真正能與原符合的東西,不然說來說去還是那些,甚至根本不能與原所要的、所要要怎麼做才為正確的符合。

通過以上的各個動機理論形成與發展介紹可知:行為早晚總是會受認識過程、感情過程、意識過程的共同影響,若單就以上某理論由此而過於肯定認識過程、感情過程或意識過程對行為的獨立作用,是失之偏頗的(所以才說,人必須要以依人的小腦代原給沒自我意識,而只有原總有合一成待給予的機技能,且也才有人的小腦具有另一層無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物超越當在成完整的機技能與才華,那才能完成各自負有應盡解決旣有待要解決的一切事物。)。不過,若肯定以上觀點正確部分還是可知:行為實際上既可先因認識過程而誘發啟導,亦能先由感情過程或者意識過程而誘發啟導(但這若不以原所制定的,那又要以怎麼才為真正的正確。)。所以,綜合以上觀點只能認為:不存在在任何時空下對所有行為動機都具有主導決定作用的心理過程(不見得,像人的小腦就存有著以依都還全不知道的一切,因而人的小腦也才為專做當今至未來的事物。),而行為動機中由某種心理過程對行為的誘發啟導作用又只能是隨機隨遇的(這就是對人的小腦具有機能機制的不知道才這麼論,不然不見得是這樣。)。而動機內各心理活動過程統一諧調性的根基只能在於:任何行為都是要經歷認識過程、感情過程和意識過程為達成諧調一致而引發的作用(※不是這樣,而是任何行為前都必須經大腦印証還沒完整,與對應小腦給出能更卓越成完整的機技能之印証無誤,然而交給中腦來運做來達成皆為一致等等。)。

而且這依大腦為發現和給予問題,小腦為行正和化解問題,那就人之動機的整個三與四機能機制來論,最重要的還是絕不能離開人的本能、原機能機制,和人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能等等,以及原眾皆萬物配備齊全的一切皆在等待人來給與用、再組、結成為一體來完成天地宇宙原眾皆萬物的成完整。

因而也就成絕不適以自以認為的不經與原的印証符合就能來代原、代整個眾萬物所等待要成完整的導正法與機制等等,那才不會誤失人本為行真、代真、代正確等等的絕對,而才為天地宇宙原眾皆萬物之所要的終端物、總整合者、萬物之靈、再組配機能、再造物主等等來承做整個的成完整。

動機與需要

動機是在需要的基礎上產生的。當人的某種需要沒有得到滿足時,它會推動人去尋找滿足需要的物件,從而產生活動的動機(※沒錯,因而這除了旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有待要能給與成完整那才有這樣的機能,而其它大腦為替代性、中腦為正在做性那就沒這樣的機能。)。例如,正常人體需要一個穩定的內在環境,保持正常的體溫,維持細胞內水與鹽分的適當平衡等。當這些平衡發生變異或者破壞時,人體內的一些調節機制會自動地進行校正(以上這些真實的比喻,豈不是跟人的小腦機能機制其所具待要的完全一樣。)。但這樣的行為還不算是動機(這也不是行為而是要認知、瞭解、清楚、知道等等。),只有當需要推動人們去活動(只有需要人志願承攬牠的能成更完整。),並把活動引向某一目標時(指向自己就是代表著牠。),需要就成為人的動機(那人的小腦給出要怎麼做的才為真正是人的動機。)。

所以一切還是要能得到真正的法、才華、能更卓越成完整的機技能與智慧等等才為最重要,不然只以依自以認為的陳述與舉例,那是無法得到真正要怎麼做的正確法與實際所要的技術、知識等等能來致使人的成完整,因而以依人的動機與需要,也就成唯有要去找到真正代表人的本職而具有的機技能、才華、智慧等等,到底在那裡,到底是甚麼那才為最終、最完整、最正確與最重要的一切,這也就成唯有在人的小腦才能找到人真正所要的一切,而且這也牽涉了整個人類的進化。

於是也才有人生最重要的事,還是要依人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的一切來給與做完整,這不但能給人沒病、心身康裕其所要盡的蓬勃發展,甚至是勝過填補能給予更好的一切東西。

動機與目標

目標是個體努力要達到的具體成績標準或結果,是個體期望的未來狀態。動機必須有目標,目標引導個體行為的方向,並且提供原動力(這皆以自以認為的說詞,但依原機制、人的本能就非這樣,而是要完成旣存皆還沒完整的待要完整,和人的小腦具有待要能給與成完整,其相互所待要的皆能給與符合為動機與目標。)。個體對目標的認識,由外部的誘因變成內部的需要,進而成為行為的動力,並推動行為(但要注意,外部是給對應而不是誘因,且千萬要以依人的小腦為主,不要以大腦所知的為主,那才不會自給導入錯誤。)。如學校對於要上學的孩子來說是一個誘因,在成人的引導下使孩子對學校有了認識,進而產生了入學的願望,這種願望就是孩子行為的原動力(這樣的誘因、給認識方式對教導上學的孩子,沒依孩子的本能、孩子所待要的給導正,那是會誤導學生偏離本具有待給予的行為原)。

但是人為何要負有這樣的機能、能量、才華等等的存在,這不是人可以隨便亂編的,因編得不對或以自以為是的那是會構成誤導了自己,也會害了別人害了眾者,所以人具有這樣的感覺、認識就絕對有它的必要存在,才會有這樣的發生、誘因、期望等等而所要對應出的動機與目標,那依人以具有唯獨的再組配機技能,故此有這樣的機能,也就唯有人的小腦機能機制、為待要給予更卓越成完整其才具有這樣的機能,因而人對自己的小腦就要非常的瞭解才不會成自誤。

且在不知人的本能、人類為終端為幫整個的整合成完整,和不知人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能與才華,其以依當前人類對人腦的認知、運用也才只在於能生存、討生活而已,還沒到能幫人家、要到能幫人就必須要自我提升到認知小腦、運作小腦給出再晉升、更好、超越當前的機技能與才華,那才有能力來幫助他者以及眾皆。

動機理論演化

精神分析學理論

精神分析學中佛洛德將人們行為的原因分為本我、自我和超我三部分。精神分析學所述本我是指人類遺傳的、與生俱來的、源於肉體需要的原始的本能(那就必須要以依人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能才有最終的一致性。),佛洛德所述的“自我”(ego),內涵不太相同於其他心理學派中所闡述的自我(self)概念,其他心理學派將自我(self)大都理解為自我意識,是個體認識和體驗到的自己(這還是皆以自以認為的自我,而沒依自個小腦為待要給與成完整的,那才能為具有自我。),而佛洛德的自我(ego)則專指人們對行為實現的各種可能性的認知或現實事物對基本欲望的吸引力與抑制力(這也皆非是真正的自我,因自我為自己原本就具有能給與更卓越、超越當在成完整的一切,及原配備齊待給予用的一切才能形成有自我。)。超我概念在佛洛德人格結構理論中是指人格結構中的道德良心和自我理想兩部分(不依三與四原機制、人的小腦具待給予更卓越成完整的一切、人的本能皆為還在自以認為的。),其中自我理想是自我人生中渴望達到的成就目標,實際上相當於個體為自己所設的思想與行為的價值標準(這豈不是更加証實,這是以自以認為的而沒其他、眾皆的存在,那不就會成沒他者的支撐為皆落實不了。)。精神分析學人格結構理論若通俗地說也就是:本我作為人們的先天本性(那就必須要非常瞭解人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的一切才不會給自誤。),其回答人們的行為是否必須的問題;自我作為人們保護自己不受傷害或損失且又達到目的的心理機能(依原機制的皆待要完整與皆待要給予成完整,就並非這樣,而是一切皆在於要給與認知,其在終端以依人也才配有再組配的機能和待給予再組配的一切。),它回答人們的行為能否達到目標或目標能否滿足需要的問題;而超我作為社會道德化和個人價值化的自我(※沒有超我作為,而只有本應該要依怎麼做的作為),它則回答人們的行為是否應該的問題。

依此文後段所說的本我、自我、超我豈不是皆為以自以認為的和以旣有現象而論,不然依本我與自我和超我這以依原機制、三與四、人的本能、人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能本就為一體的,且也不適也不能分開那才不會偏離主軸,而會造成其它不具需要的東西出來。

甚至依精神也專為人之小腦才有的東西,怎麼還要有甚麼的精神分析,只要對人的小腦機能機制全致的瞭解、知道那一切豈不是也就成皆分析清楚了。不然就會像當前的人類,被陷在不知自己本具有代原給的小腦,成編製相同於小腦機技能特性的精神支柱,而將人、人類為在等待真正的人到來和來給予還原完整。

精神分析學認為:本我、自我與超我相互之間或是其內部各部分之間相互衝突的結果便產生“焦慮”(這豈不是更証明人對人的小腦不瞭解、不清楚牠為待給予更卓越成完整的機技能與才華,而才會來產生出這樣的事。)。如果這種“焦慮”通過人們意志過程的幫助得以及時的免除,則就會產生有意識行為;但如果這種“焦慮”不能得以及時解決,則就會由潛意識導致無意識行為(所以,以依人也才必須要依人的小腦具待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的來為作行為的準則,就絕不會有解決不了的一切和行為不當的產生。)。

所以人要保持能得到與原眾皆萬物的符合,和具有絕對正確的方法與技術、才華、知識以及行為的準則等等,那就絕必須要以依人的小腦具有的一切為基準,才能化解與閃開大腦顛倒向、自我編出不正確或不同向系的東西出來。且焦慮也為不符合和無法能施,故待給做符的小腦機能勝過於大腦的有感,而才會產生成焦慮的逼迫性能量出來。

心理衝突元素中的本我對行為的作用只受“快樂原則”的支配,因而是非道德、無價值意識、盲目的,其對行為產生作用的唯一出路是通過自我(這是以不知原機制、三與四、人的本能而以旣有現象的自以為的來推論,但依人的小腦為待給予更卓越成完整的機能就完全不同,且也不會產生這樣的行為發生。);超我的主要職能是為自我對伊德進行稽查和壓抑提供依據與力量,指導自我去限止本我的衝動,是一種道德化、價值化了的自我(超我是自我小腦的特殊專有機能,且是因具有待給予的其才成道德與價值化,因而牠以符合為一切成絕沒任何給不適的存在,且自我本就皆為一體的。)。

所以要完成人的成完整,人的小腦必須要能給與完全的弄清楚,那人生旣有存在的一切待給予知、結為成一體,也才能受人具有的小腦備有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能能來幫他們解決。

自我對行為的作用只受“現實原則”的支配,它盡可能地迎合本我的需要,而又不違背超我的要求(大腦具感覺為對事前的不知沒這樣的要求,且這是以不清楚人的小腦機能機制才這麼論。)。但是,自我又往往很難既滿足本我和超我的要求,而又同時符合現實原則(這是不知道人為三與四的腦機能機制才這麼論才會產生這樣。)。這時自我就發展出由無意識行為組成的“自我防禦機制”等行為方式,以求解除自我所受到的壓力,使機體免受損害(以依人的小腦機能機制,人沒那麼麻煩,也不需要這樣的東西,甚至也不會發生這樣的事,不然就成不了人為眾缺陷的解決者。)。

以上這皆以旣存現況用大腦自我想像出的,不然依人的小腦具有能解決無窮盡的事物,怎麼還會有防禦機制和受到壓力、機體受損等等的問題,這只有在不知原機制、三與四、人的本能與做錯的反治機制才會發生的事,因而以依人為終端物、總整合者、再造物主而也才必須要這樣的機能機制那才絕不會誤了眾者,以及也才有人最怕的為在於怕死,來作為人最終的要給天地宇宙原眾皆萬物的皆能不會死,皆能永恆永續的存在共持一體。

本能理論

本能理論是最早出現的行為動力理論。本能理論的基本觀點是,人的行為主要是受人體內在的生物模式驅動,不受理性支配(※不對也不是這樣,是人的小腦具有待給予化缺、做符更卓越成完整的機能所驅動。)。最早提出本能概念的是生物進化論的創始人達爾文(C.Daywin)。而在動機心理研究方面進行深入研究的則是詹姆斯、麥克杜格爾(W.McDougall)和佛洛德。其中麥克杜格爾系統提出了動機的本能理論,認為人類的所有行為都是以本能為基礎的(※沒錯,但皆在小腦代原給成具有待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整所致,而非是在大腦。);本能是人類一切思想和行為的基本源泉和動力(那就唯有在人的小腦為待要給予更卓越成完整而才有的東西。);本能具有能量、行為和目標指向三個成分;個人和民族的性格和意志也是由本能逐漸發展而形成的(※不對,是眾皆都還沒完整的待要完整,而形成旣有所要做、要瞭解、要再組配結為成一體的事物。)。

但人類要還原回人原具有的本能與成人的完整,那就對人的三個腦加身體成三與四的與原為一致,故代原眾皆萬物旣存還沒完整的要給與成完整,就必須要非常瞭解和跟整個的息息相關係,尤其是對人的小腦具有人所要做的符合與否及齊備的一切,更是主宰了整個人整個人類永遠所要的一切。

因在人的要存在、人的一生也就成唯有解開人人皆具有無窮盡、待給予化缺做符眾一切更卓越成完整的機技能,而以依人類對科技的瓶頸為在小腦機能的未開啟也能解決,也能得到真正絕對的成完整,以及依當前西方人專屬大腦的造就科技成極限,也非要依開啟人的小腦才能再突破,才能做出更超越的科技,甚至能造就出同華人或超越華人所能造就出的科技,且人的本能也只為在小腦而絕非是在大腦,要舉証人的本能,也絕不能與真實的不符合那才不會將人給誤導。

本能論過分強調先天和生物因素,忽略了後天的學習和理性因素(這是因不知人的生成在於北、人的成長在於南、人的營做在於東、人的真正本能為在於三與四同原機制的腦才這麼論。)。實際上,本能在人類的動機行為尤其是社會動機行為中不起主要作用(那是因對人的小腦機能機制不瞭解才這麼說。)。雖然本能對自然動機起著主導作用(※不盡然,而是對人具三與四的機制才是主導著一切。),是自然動機的源泉,但由於自然動機不具有重要的社會意義(還是因不知道與不瞭解人的小腦具有機能機制才這麼說。),而且在現實生活中人類純粹的自然動機幾乎是不能獨立存在的,它無一不受社會因素的影響或社會動機的調節,所以,本能論只具有從理論上對自然動機進行解釋的意義,而不具有重要的社會意義(這樣的論述,絕會對人、整個人類、整個的待要還原與進化是會造成很大的傷害和誤導,因本能為人的小腦之機技能是現實生活能過得更好、成完整為絕不可缺少之唯一的基準與要件和機技能。)。例如,社會發展到今天,人們的吃飯行為已不純粹是一種本能行為,人們一般是定時定點在食堂就餐,而不是餓了就吃。在很多情況下,吃飯行為並不是由軀體的饑餓感引起的(這些都沒錯,但要注意,有這樣的機能,惟絕不能離開人所要跟原眾皆的認知與結為成一體。)。因此,我們說本能論者沒有把握住人類行為的社會本質(這皆是不瞭解人的本能、人的小腦具有的機能機制才這麼說。)。用本能這種不具有重要社會意義的動機來解釋人類廣泛的複雜的社會行為,必然會犯生物決定論的錯誤(這樣的論述為錯特錯,人的小腦機能為主導人、生物與事物的絕對機能,也為專處理世間廣泛的一切問題,怎麼說牠專做給予更好的機能會造成任何的錯誤。)。

再說,本能本就要依人的小腦代原給具有的機技能來論,但他的產出絕離不開大腦與中腦之共同給促成,且以上所敘述的皆因不清楚人的小腦機能才會這麼說。不然以依人的本能是絕沒任何甚麼會過分強調的存在,因牠並非只在先天或單一事項等等,且人的本能為人的小腦具有的機能機制,為成自天地宇宙原眾皆萬物的機技能總合成一的機能體,是絕不能與各機體分開論。

因而也才有要運做人的小腦必須要經互向的佐証、印証才為正確,以及也才有依印証越多越多種而能量、機技能與才華也就越大越寬廣,成同原機制三與四之與眾皆的息息相關,其成螺旋運轉晉升的共為一體,而非直線上升的會成斷毀。

驅力理論

驅力理論由霍爾最早提出,由伍德沃斯提出行為因果機制的驅力概念,以代替本能概念(這是不行的,且驅力是為在本能而後才形成的。); 而讓驅力理論得以大力推廣的是赫爾(C.L.Hull)。赫爾提出驅力減少理論(驅力減少理論要成更高的效能,也必須要藉重對人的本能、人的小腦機能機制瞭解才能產生。)。他假定個體要生存就有需要。需要產生驅力。驅力是一種動機結構(但它是由人的小腦且待要能給與成完整,和旣存還沒完整的待要完整給構成。),它供給機體的力量或能量,使需要得到滿足,進而減少驅力(因而更為是人的小腦才能給構成。);人類的行為主要是由習慣來支配的,而不是由生物驅力支配的(在不知原機能機制是這樣,但在知原機能機制就絕非是這樣。),他強調經驗和學習在驅力形成中的作用,認為學習對機體適應環境有重要意義(那是以沒智慧型、AI科技的時代才這麼論,不然重點是在於認知而絕非全要靠學習,因人只要知道怎麼做符人的小腦那祂就自會給與告知。)。驅力為行為提供能量,而習慣決定著行為的方向(※這是不正確的。);有些驅力來自內部刺激,不需要習得,稱為原始驅力,有些驅力來自外部刺激,是通過學習得到的,稱為獲得性驅力(這皆是以自以認為的而論,其實以真正的依過程並非要這樣,只要依小腦自會給知的就準沒錯。)。

整體來講,人體具有的驅力在不知原機能機制可這麼來推論,但在高科技的時代,人的大腦機能與人體機能皆已被取代的時代,成人類唯有要晉升到懂得運用人的小腦才有能力來應付一切,且小腦為具有天地宇宙眾萬物的機技能整合成一在人的小腦裡,成人的小腦具有無窮盡待給做符眾萬物所要的機技能,那對人的驅力就必須要依符合原機制、人的本能、人的小腦而才絕不會錯,至於以上所敘述的以依當前人類所應知的,也就只能以因不全瞭解整個小腦的機能機制才這麼說。

喚醒理論

赫布和柏林等人提出,認為:人們總是被喚醒(※不對,而是本該要知小腦代原給具待給予的急迫性在催促,以及所牽涉著整個的一切。),並維持著生理啟動的一種最佳水準,不是太高也不是太低(這樣的比喻不當。)。對喚醒水準的偏好是決定個體行為的一個因素(但必須要以小腦為主才能歸正,否則是會顛倒逆行。)。它提出了三個原理:1,人們偏好最佳的喚醒水準,刺激水準和偏好之間的關係是一條倒U形曲線(人們的最佳關係、成知的與原合,為何不用X=Y的結合成精機制,或用三七與四六波形的曲線,來為人的更卓越與成完整。);2,簡化原理,即重複進行刺激能使喚醒水準降低(最簡化的原理就是認清自個的本能與運做得當,否則皆會成自陷。);3,個人經驗對於偏好的影響,研究表明,富有經驗的個體偏好於複雜的刺激(這不就更証實,人的小腦是具有無窮盡待給予化缺、做符更卓越成完整的絕對。)。

這就是人原賦的本職及小腦待給與行整個成完整的催使出,也皆因不知原機制、人的小腦具有如此特殊的機技能,才會以這樣來作為人的喚醒,而不是以給與知道他自己的本能、小腦為怎樣的運作與運做那豈不是更容易更快全然的清楚。再說以依人也沒那麼無能而總是要給予喚醒、刺激才能做得好,而且這也與原機能機制不符合,甚至也跟人所要的起致也不符合。

誘因理論

20世紀50年代以後,許多心理學家認為,不能用驅力降低的動機理論來解釋所有的行為(但用人的小腦機能機制衍生的動機理論是絕能更完整。),外部刺激(誘因)在喚起行為時也起到重要的作用,應該用刺激和有機體的特定的生理狀態之間的相互作用來說明動機(還是一樣,不以依人的小腦來為一切的宗旨,成停留在以旣有現象、自以認為的那還是會成反作用,會成得不到真理、真正所要的一切。)。例如,吃飽了的動物在看到另一個動物在吃食,將會重新吃食物,這時的動機是由刺激引起的,人類經常追求刺激,而不是力圖消除緊張使機體恢復平衡(以依誘因,人並非要以那麼麻煩來作為誘因,只要用人的要更好及人的怕苦、怕死等等來作為人絕能成完整不是更好。)。誘因理論強調了外部刺激引起動機的重要作用,認為誘因能夠喚起行為並指導行為(以真、人的小腦機能機制確實能給與做到這樣。)。誘因論關注外界誘因(目標刺激、獎懲等)在行為激起中的作用,如何引導行為的發生,與驅力論相對應(所以外界皆要以還沒完整的待要完整,那才能使小腦給出行為的發生,且當在才有再晉升與幫它們成完整,於是誘因為認知而來產生,並非自認為、自要怎樣來產生。)。誘因論主要包括巴甫洛夫行為主義者的有關研究,特別是斯金納的強化理論。”誘因是個體行為的一種能源(運用得對才是、才會成主要的能源而不是一種。),它促使個體去追求目標。誘因與驅力是不可分開的(因皆為在三與四裡且都是相同一體的東西當然分不開。),誘因是由外在目標所激發(所以要開啟人的小腦必須要將旣有的當為還沒完整,原因也都在於此。),只有當它變成個體內在的需要時,才能推動個體的行為,並有持久的推動力(這豈不是同人的小腦機能機制其所具待要的皆一樣的特性。)。能夠激起有機體的定向行為,並能滿足某種需要的外部條件或刺激物(依人的小腦所會產生出的能量,本就會構成這樣。)。

以依誘因,怎麼不用給予清楚其知道原機制、人的小腦裡到底配備齊足了甚麼來為誘因,不是能產生更好的實效,與能滿足當前眾皆所待要有更卓越的才華、知識、機技能等等甚至更符合原的科技與一切事物。再說依文章所述的這樣來為作誘因豈不是會構成人的更失真,更偏離人本要做的、本應要盡的本職與原配備齊給與的一切和行符的機技能,變成清楚與掌有原配備齊足的能給得到一切的更好,這不就為因清楚才得到誘因,總會比以依當前對未來的皆還無法肯定還要更好吧。

正誘因:凡是個體趨向或接受它而得到滿足時,這種誘因稱為正誘因(不需要的涉入反而會造成原具有的本能失真,那就非常的不好。)。

以依原機制、三與四、原配備齊全足在等待再組給做整個的成完整,成旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和以依人的小腦代原給成具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能與才華。

那對自個所要能給與成完整,也就唯有認知旣存一切,就能給得到本該應得的一切,而絕沒什麼正誘因的存在,若硬要以誘因,那也就只有依原為才能為正誘因,其它皆是以自以認為的、旣有現象而給介定,並非能與人的本能、本職完全契合,這是會反被自己給誤導。

負誘因:凡是個體因逃離或躲避它而得到滿足時,這種誘因稱為負誘因(不需要的涉入反而會造成原具有的本能失真,那就非常的不好。)。

以依原機制、三與四、原配備齊全足在等待再組給做整個的成完整,成旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和以依人的小腦代原給成具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能與才華。

那對自個所要能給與成完整,也就唯有認知旣存一切,就能給得到本該應得的一切,而絕沒什麼負誘因的存在,若硬要以誘因,那也就只有依誘惑、自以認為的才為負誘因,且這並非能與人的本能、本職完全契合,卻反會被自己給誤導。

動機是由需要與誘因(為什麼不用己有與它者需要來為動機。)共同組成的。因此,動機的強度或力量既取決於需要(它者之待要完整)的性質,也取決於誘因力量的大小(自我小腦給知做符機技能的絕對性。)。

這豈不是皆因不清楚、不瞭解、不知道人的本能與原機能機制,和人的小腦具無窮盡待給予化缺、做符更卓越成完整的一切,才以旣有現象、自以認為的並非符合於原存有異樣來論。不然依誘因本要為在自己到底具有甚麼、多大的能耐、多完整完善能做符眾萬物更卓越成完整的機技能等等,而不是依自己的不足或以它者的多好、多怎樣來為誘因,這反而會構成人偏離賦有的本能、一切機技能和它者的沒能成完整,那豈不是會成眾皆得不償失,因誘因為在知才產生而非在不知來產生,那才能防止失真被騙。

實驗表明,誘因引起的動機的力量依賴於個體達到目標的距離。距離太大,動機對活動的激發作用就很小了(這是以旣有現象、自以認為的而不以原機制和人具有的本能才這麼論。)。人有理想、有抱負,他的動機不僅支配行為指向近期的目標,而且能指向遠期的目標(這剛好是顛倒,而是以大腦並非以小腦的論述,不然是要先依有遠期、廣大、眾要的目標,才有近期、自我、急迫要做的目標,這叫作具有清楚整個然後再去做才絕不會錯。)。因此,空間上鄰近的目標,不一定具有最大的激發作用(※沒錯,且也才為看到的、接觸到的皆要再解還與原和合才為正確。)。動機的社會意義與動機的力量也有直接的關係。成就理論告訴我們,除了目標的價值以外,個體對實現目標的概率的估計或期待也有重要的意義(依三與四為行完整、為成一體、為一切的原,因而最終的定義絕不能錯,否則人的成效、成就等等皆難以永續。)。

這皆是以不瞭解原機能機制、人腦三與四的機能機制才這麼說,不然依最遠為最寬廣的對應一個點的成最大也成最近,怎麼會產生激發活動作用的越小,且以依點與面的絕分不開,距離越大而以依動機對活動的激發作用也為要越大才正確。

至於會成越小那是因人腦所知的快過於實質的較慢,才會有這樣的產生,但以依真實的就絕不會變。因而也才有只要依原機制、人的本能、人的小腦就算有差也只差在時間而已,對的永遠還是對的絕不會有任何的變化,且也才有假的怕時間長、真正的要時間長其成符合原的可得永恆永續的存在。

需要層次理論

馬斯洛認為人的需求有以下七個等級構成:

這些是要給與來跟原的符合和相互的瞭解成為一體,而不是用來作什麼優勢或高與低的介定,且也才有當今的科技必須要軟硬體的結合為一體,甚至要與物原性、原機制、三與四的符合那才能成更厲害,於是人的生理需求,就是原機制三與四賦予要給人做共體再生的機能、提醒與告知必須要給聯結的事。

這依人本來就可不必煩惱的事,因保持做對而符合於原,依本就皆已備齊是絕不再存有這樣東西,但在人的不知原機制、三與四與人的本能,而就旣存天地宇宙眾萬物的還沒完整存有著危機,以依人為終端者、總整合者等等,本就具有給知道、要為它們建構能給與安全、穩定、化缺、成完整的絕對,因而在人的小腦也才具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能與才華。

這以依一個真正的領導者,本來就要為人民、社會、群體、國家等等,設立跟原機制三與四為給與更卓越、更好、成眾完整的生存體制,甚至不以那麼做以依人民、各自的公信力不夠也難以能來設置成。於是以依人為終端者、總整合者、再造物主等等會具有社交需求的絕對性,就是要來完成旣存皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有待給予更卓越成完整的而給與成完整。

那這就必須要還回到原,而以依教導人懂得運用、佐証印証、開啟人的小腦具有待給與做符的機技能來給人成完整,那才能達成以上原本就有的效能。

但人有這樣的機能,也是要給予對程序認定的絕對重要,不然就會像當前人類對人腦的運作不清楚,將大腦本為輔當為主為向成顛倒逆行,沒依原機制、三與四的小腦為主為向成當今的人難以真正受到尊重,主要也就在於運用腦的方式錯誤,和人具有三個腦加身體的不知怎麼來運作,導致人的真正本能無法呈現。

這更是要以三與四原機制,和小腦所給行使符原眾皆萬物構成永續不停之五五、三七、六六成整個的完整,來為人的還原、解開人腦還有九拾幾趴未開啟的潛能、建構人本為代原行完整的體制機制成自我實現。

而且這以依人為終端、總整合者、再造物主則具有天地宇宙眾萬物的機技能整合成一在小腦裡,成人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,和旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,那依自我實現需求本就為人、人生所必須要實踐的事,否則依人的第四性防禦機制就會以反向、挫折來給警告。

馬斯洛認為這七種需要都是人的最基本的需要。這些需要都是天生的、與生俱來的,它們構成不同的等級或水準,並成為激勵和指引個體行為的力量(但這皆是以自我機體發出的訊息而論,應要再以人的真正本能之機能機制才更為正確。)。並且需要的層次越低,它的力量越強,潛力越大(要能以依這樣,那就非要用人的小腦機能機制才絕對能做得到。)。隨著需要層次的上升,需要的力量相應減弱(以人的小腦給知的不是這樣。)。只有低級的需要得到了滿足,才能產生更高一級的需要(以人的小腦給知的更不是這樣。)。而且只有當低級的需要得到充分的滿足後,高級的需要才顯出激勵的作用(不是這樣,而是要瞭解原知道原才能顯出高級的激勵作用。)。已經得到滿足的需要不再起激勵作用(這是與不真實的和不符合人性機能而論。)。

這皆在還不知人的本能、人的小腦機能機制、原機能機制是具有無窮盡的機技能,成只依給知原則就人體所需要的而論。以及這也就是在激發人的本能出來的象徵,不然依三與四原機制、人的本能、人的小腦,是專做給與更好、更卓越、成完整、具有大於的才會要人家去做原負有應盡的事,絕不是以本身沒有而才能產生大於的存在,這是絕對與原機制、人的本能不合。

且此文章這樣的論述,那是在還沒得到真正配備齊足的一切,與真正所應具有的機技能、才華等等才以自以感覺就人體所要與所涉及的一切,來為人的最基本的需求與論述,但這就是與大腦成顛倒性而是要開啟人的小腦之特殊性,也是要來負荷與為了人的小腦承備齊的機能。

認知理論

現代認知理論認為:認知具有動機功能。動機的認知理論主要有:期待價值理論、動機的歸因理論、自我功效論、成就目標論。

期待價值理論把達到目標的期待作為行為的決定因素(這是沒錯,但必須要依人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符更卓越成完整的那才不會有偏差。)。期待説明個體獲得目標。

但絕不適以大腦所知的為作要達到目標的期待,那才不會變為攻擊與占有他者的機能,因人的大腦為記憶、替代、涉及等等沒能力給予更好、再晉升的機能,以及有感機能鄰近於大腦會停滯在旣有的一切。於是成唯有必須要以依小腦的給知來做符眾萬物的更好、更卓越、成完整為達到目標的期待和行為的決定因素,且這也與大腦的為學習、小腦的為超越之完全符合。

動機歸因理論認為動機是思維的功能(※不對,動機是源自於待給予能化缺、做符眾一切更卓越成完整的機能。),採取因果關係推論的方法從人們行為中尋求行為內在的動力因素(※不對,是從旣存皆還沒完整的待要完整行為中尋求、對應出人們行為本具的動力因素。)。(積極的歸因是把成功歸因於能力,把失敗歸因於努力不夠。)

有歸因就必先具有原頭的存在,否則幹嘛要有歸因的存在,因而要有動機歸因理論的存在與需要,那豈不是更加肯定的証實,此理論是絕對不能給說錯與不符合原,這就成人具有的小腦為待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能,是絕不能不知道、不瞭解、不給掌握等等不然就絕會成傷到自己,而且這以依人具有絕對的要歸因其原因也在於此。

自我功效論:班杜拉認為人對行為的決策是主動的(※沒錯,但要依人的小腦機能機制,而不適用人的大腦來為作決策與主動。)。人的認知變數如期待、注意和評價在行為決策中起著重要的作用(因而對旣存皆還沒完整的待要完整絕不能不透徹,和人的小腦具有待要能給與成完整是要非常清楚。)。期待分為結果期待和效果期待。結果期待是指個體對自己行為結果的估計(所以必須要用人的小腦代原給同原機制、三與四具有超越當在成完整而給知的才為精準。);效果期待是指個體對自己是否有能力來完成某種行為的推測和判斷(還是一樣,必須要用人的小腦代原給同原機制、三與四具有超越當在成完整而給知的才為準確。),這種推測和判斷就是個體的自我效能感。

這皆是以大腦則依旣有現象論,並非是以小腦而論,不然依人類與所為的一切現況,不會呈現那麼低的效能,這豈不是更加的証實,人類運用大腦為向、為主導的時間已過久也不夠精也不符合原機制,成必須要還原依原機制、人的本能在人的小腦,那才為人要還原人原具有最大的自我效能、自我原具有的絕對能成全致的機技功效能量,來完成天地宇宙原眾皆萬物所要的都能成更好、完整與人之最終的使命。

動機分類

動機的聯合與衝突

1、動機的聯合

按照動機在活動中的地位與作用大小不同可分為主導性動機與輔助性動機(但要注意,依原機制、三與四與人的本能,而主導性動機為小腦,輔助性動機為大腦,進行式動機為中腦加身體。)。當個體同時出現的幾種動機在最終目標上基本一致時,它們將聯合起來推動個體的行為(※這是不知小腦的機能機制才會這麼說,但還是在說人的小腦具有的特殊機能。)。強度最大的是主導動機(但還是必須依人的小腦具有無窮盡大於的才能給與做到。)。它對其他動機具有調節作用。這種調節作用主要表現為:

動機應要從源頭、人原本所絕對要做的如待給予為成一切的動機,而絕不是可從末端、不知道原且從旣有眾沒完整的顛倒運作回來,且此動機的聯合還是以旣有現象、自以認為的論述,並非是依原機制、人具有的本能來論,於是以依這樣的論述因不符合原機制也絕不能持久,則成必須要以一再的換人才能給穩定與持恆。

1)主導動機有凝聚作用,將相關動機聯合起來,指向最終目標;同時主導動機還決定個體實現具體目標的先後順序(那就唯有代原給的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾待要完整的更卓越成完整才能做得到。)。

講的是沒錯,但主導動機要怎樣能給相關動機、甚至眾動機的能服從這才是最重要,因而豈不是成唯有以代表人的小腦、整個合為一體的機能機制者才能為主導動機,否則依代表各不一樣的動機怎麼能來為主導動機,這確實也有他們的困難存在。

2)主導動機具有維持作用,將相關動機的行為目標維持在一定的目標上,阻止個體行為指向其他目標(因而旣有皆還沒完整的待要完整,與人的小腦具有待要能給與成完整的絕不能給失交、存有不和合。)。非主導動機的影響力較小,但其作用也是不可忽視的。非主導動機可以增強或削弱這種動機聯合的強度(※沒錯,這就是沒用人的小腦所必會存有這樣的能量。)。

講的還是跟前題的一樣,但沒依人的小腦為專做待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機能機制那是絕做不到,甚至要阻止別者也沒那個能耐,因而在還沒完整的體制機制也才會產生舞弊、強權壓制等等的發生,且在不符合原也才有改革、推翻、新勢力和群眾相挺等等的形成。

2、動機的衝突

當個體同時出現的幾種動機在最終目標上相互矛盾或相互對立時,這些動機就會產生衝突(那只要換跟原機制、三與四、人的本能皆相符合之小腦給出的為動機就絕不會有衝突。)。

因用大腦形成的自我認定,沒用能給眾皆都能更好、更卓越、更完整的小腦機能機制,當然會形成衝突,於是以依人就原機制而要給人的機技能,也才要以依人的小腦為主軸,為代表人的本能而專做給眾皆未來都能更好、更卓越成完整的機技能。

1)雙趨衝突:當個體的兩種動機分別指向不同的目標,只能在其中選擇一個目標而產生的衝突(以大腦為輔小腦為主那不同目標、方向的衝突就會成共為一體所必要的絕對。)。

這還是跟前題一樣,且是下下之策才會這麼做,為何不再轉個120度與180度,而用人的腦原具有著無窮盡等待給予成更好的一切,不是就能化解衝突為何還要藉衝突來化解衝突、旣存的事宜。

2)雙避衝突:當個體的兩種動機要求個體分別回避兩個不同目標,但只能回避其中一個目標,同時接受另一個目標而產生衝突(這只要依人的小腦具無窮盡給出待給予化缺、做符更卓越成完整的為最終的目標,那就有能力來化解各不同目標所存有的衝突。)。

這還是一樣,唯有剩下能給予眾者皆能更好、更卓越、更實質的一切,那才為最終最重要的,且這也就成唯有要以依人的小腦具待給予化缺、做符更卓越成完整的機能機制才能做得到,不然是是非非永遠沒完沒了。

3)趨避衝突是指,當個體對同一個目標同時產生接近和回避兩種動機,又必須作出選擇而產生的衝突(所以也才有必須要依人的小腦給出的、要依人的小腦為無感的自感機能成無我,其才能避開同目標存有的衝突。)。

這更是一樣,且衝突依原機制本就不該有的事物,所以不管存有甚麼樣式的衝突,皆形成於不夠完整、不夠符合、不夠瞭解與清楚和知道才會來產生,並非誰有錯,而是為主導、頭頭之作整合者的要為在不一樣,卻沒做到而用跟人家相同的機能機制之大腦為替代、不代原合才會產生這樣,因而體制裡有一個為以小腦的機能機制就絕能來化解這樣的存在,完成所要完成的一切。

3、行為與動機的關係

1)同一動機可以引起多種不同的行為(要依人的小腦為主才不會出歧。)。

那是因人的小腦代原給、擁有天地宇宙眾萬物的機技能整合成一在小腦裡,成人的小腦具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能,而會依對稱、不同待要完整的成不一樣之中訢性機技能來給與成完整,來給與形成人,來給與形成不同的行為。

2)同一行為可出自不同的動機(這更要依人的小腦為主才能成完整的機體。)。

那是因人的小腦代原給、擁有天地宇宙眾萬物的機技能整合成一在小腦裡,成人的小腦具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能,而會依對稱、不同待要完整的成不一樣之中訢性機技能來給與成完整,來給與行符起自不一而要還於不一的成完整,來給與產生不同所要盡、要做的動機。

3)一種行為可能為多種動機所推動(但還是要依人的小腦成致的動機才不會錯。)。

那是因人的小腦代原給、擁有天地宇宙眾萬物的機技能整合成一在小腦裡,成人的小腦具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能,而會依對稱、不同待要完整的成不一樣之中訢性機技能來給與成完整,來給與負有眾皆所要成完整的一切,來給與產生在眾皆、多種動機所推動。

4)合理的動機可能引起有不合理的甚至錯誤的行為(依自以為的才會,而依人的小腦機能機制的絕不會。)。

以依行符原機制、三與四、人的本能、旣有皆還沒完整的待要完整而能給與成完整,和行符人的小腦代原給具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整,那這依皆已符合,怎麼還會有不合理的和錯誤的行為。

5)錯誤的動機有時被外表積極的行為所掩蓋(那是為在人的大腦機制而有自己的存在才會發生這樣。)。

以依行符原機制、三與四、人的本能、旣有皆還沒完整的待要完整而能給與成完整,和行符人的小腦代原給具有無窮盡待要給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整,那就沒錯誤的動機,也不會被外表積極的行為所掩蓋,甚至還會比外在的更積極更有作為。

每一個行為的引發,都是需要通過動機的形式表現出來,所以行為和動機的關係是非常緊密的(不只非常緊密而是同為一體的,像人三個腦加身體的運作,惟與天地宇宙眾一切萬物要能更好、成完整、更卓越具有絕對關係,具有絕對密不可分。)。也是在此過程之中才能夠讓我們對其有一個更加深入的研究和瞭解。如果沒有動機,那麼也就不會存在著行為的表像(因而人的小腦對人的一生、要瞭解一切、要能掌握著一切那是何等的重要。)。

所以要能致使原動機跟行為成同一致,那就要以大腦為輔、佐証、搜索、記憶、基憑等等而代還沒完整的待要完整來對應小腦,讓小腦開啟與給出代原給具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切能更卓越成完整的一切,因而以依人的行為要能符合原機制、三與四、人的本能就絕要以小腦為主、為向那就能化解旣存的一切問題,以及能造就整個天地宇宙原眾皆萬物的成完整。

成就動機

成就動機指個體在完成某種任務時力圖取得成功的動機(但要依小腦給出的為成就動機那才能持久,否則到最後皆會是白忙一場。)。麥克萊倫認為,各人的成就動機都是不相同的,每一個人都處在一個相對穩定的成就動機水準(這是依人的小腦機能機制才為這樣,否則就不是這樣,像大腦為認知、學習、依循的機能就不適作成就動機用。)。阿特金森認為,人在競爭時會產生兩種心理傾向:追求成就的動機和回避失敗的動機(在不知原機制、人的本能、人的小腦機能機制才會產生這樣。)。

兩岸的敘述與舉出各有不同而註解就會有所不同:此文為以旣有現象、自以認為的而論,但依要能真正的握有絕對能成功、完成本職與使命的成就動機,就唯有以依符合原機制、人的小腦機能機制才能做得到,否則依自己想像的、自己認為所能的往往皆是曇花一現而已,到最終皆跟原所制定的不一樣,所以成就的動機不是來自於別者所能給訂定,而是必須要從自己的小腦給出的來為所要的成就動機,那才絕不會錯也才絕不會誤差。

影響成就動機的因素有:

5.個人對工作難度的看法影響成績動機(依人的小腦具有自會告知的機能怎麼會影響成績動機。)。

這是以人的大腦為向、為主才會成負,但以依人的小腦不會甚至會成正,且這本就是要給人開啟人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切更卓越成完整的機技能之用,因人的小腦要依還沒完整的待要完整,來對應小腦那才能給開啟。

整體來講,人必須要以小腦的運做式及原機制來為成就動機,不要以自編和自以為的來為成就動機,這才是人生最重要的事,否則就旣存著皆還沒完整的待要完整,和人的小腦代原給具有無窮盡待要給與成完整、更好、更卓越的機技能與才華,以依人類的皆還不知道,豈不是成自誤了自己那就太可惜,甚至也會皆成白忙的,和與實質所應能得到的完整皆都不符合。

交往動機

交往動機指個體願意與他人接近、合作、互惠,並發展友誼的動機(那就唯有人的小腦為無感的自感機能成無我而待給予成完整、更卓越的機技能才能做得到符合眾意。)。

人具有這樣的機能,也就是因人的小腦為待給予做符天地、宇宙、原眾皆萬物的能得到完整,以及也因人的小腦是具無窮盡大於的才能給與做到這樣,成人類為行一切的終端、具再組配機能、再造物主同樣要具有那麼多不一樣的人、性質、承擔、營做等等來對應整個那才為完整。

因而以依人,首先還是必須要依人的小腦待給予化缺、做符眾萬物更卓越成完整的機技能,為交往動機才絕不會錯,而絕不適依自以認為的來為交往動機,那才不會因與原機制、人的本能不合成相互誤導構成得不償失,於是當前人類在還沒進入人的小腦時代,則才旣存有那麼多皆不能持久與解決不完的一切。

其它動機分類

(一)生理性動機和社會性動機(能給與成完整與待要完整。)(按照動機的起源分(要依待要的對應關係值分))。

所以動機要形成於完整、符合於原眾皆萬物其所待要的一切皆能一致,那就絕不能離開、違背旣存皆還沒完整的待要完整在等能人能來給予成完整,和人的小腦具有無窮盡待要能給與更卓越、化缺、做符眾一切萬物皆成完整的機技能與才華,以及人三個腦加身體的運作得保持與天地宇宙、眾萬物的要能更好具絕對關係,那人也才能更好、更卓越而與眾皆結合為一體成整個的完整。

否則依有感機能鄰近於大腦就旣有形成待要完整的動機,以依相同性怎麼能來完成、給待要完整的能得到成完整,於是對生理性動機和社會性動機的訂定,就絕對要依小腦給出的來給與訂定對,那才不會被訂定的不準、不符合原成誤導了一切,而也誤導了一生這就非常的不好。

(二)近景性動機和遠景性動機(等待要做與本就要做的。)(按照動機影響範圍、持續作用時間分(要依待要的對應關係值分))。

所以動機要形成於完整、符合於原眾皆萬物其所待要的一切皆能一致,那就絕不能離開、違背旣存皆還沒完整的待要完整在等能人能來給予成完整,和人的小腦具有無窮盡待要能給與更卓越、化缺、做符眾一切萬物皆成完整的機技能與才華,以及人三個腦加身體的運作得保持與天地宇宙、眾萬物的要能更好具絕對關係,那人也才能更好、更卓越而與眾皆結合為一體成整個的完整。

否則依有感機能鄰近於大腦就旣有形成待要完整的動機,以依相同性怎麼能來完成、給待要完整的能得到成完整,於是對近景性動機和遠景性動機的訂定,就絕對要依小腦給出的來給與訂定對,那才不會被訂定的不準、不符合原成誤導了一切,而也誤導了一生這就非常的不好。

(三)高尚動機和低級動機(知原能為代與不知原能為用。)(按照動機的正確性和社會價值分(要依待要的對應關係值分))。

所以動機要形成於完整、符合於原眾皆萬物其所待要的一切皆能一致,那就絕不能離開、違背旣存皆還沒完整的待要完整在等能人能來給予成完整,和人的小腦具有無窮盡待要能給與更卓越、化缺、做符眾一切萬物皆成完整的機技能與才華,以及人三個腦加身體的運作得保持與天地宇宙、眾萬物的要能更好具絕對關係,那人也才能更好、更卓越而與眾皆結合為一體成整個的完整。

否則依有感機能鄰近於大腦就旣有形成待要完整的動機,以依相同性怎麼能來完成、給待要完整的能得到成完整,於是對高尚動機和低級動機的訂定,就絕對要依小腦給出的來給與訂定對,那才不會被訂定的不準、不符合原成誤導了一切,而也誤導了一生這就非常的不好。

(四) 意識動機和潛意識動機(運用大腦機能與運用小腦機能。)(按照對動機內容的意識程度不同分(要依待要的對應關係值分))。

所以動機要形成於完整、符合於原眾皆萬物其所待要的一切皆能一致,那就絕不能離開、違背旣存皆還沒完整的待要完整在等能人能來給予成完整,和人的小腦具有無窮盡待要能給與更卓越、化缺、做符眾一切萬物皆成完整的機技能與才華,以及人三個腦加身體的運作得保持與天地宇宙、眾萬物的要能更好具絕對關係,那人也才能更好、更卓越而與眾皆結合為一體成整個的完整。

否則依有感機能鄰近於大腦就旣有形成待要完整的動機,以依相同性怎麼能來完成、給待要完整的能得到成完整,於是對意識動機和潛意識動機的訂定,就絕對要依小腦給出的來給與訂定對,那才不會被訂定的不準、不符合原成誤導了一切,而也誤導了一生這就非常的不好。

(五)外在動機和內在動機(外在待要完整與內在能給與成完整。)(按照動機的起因不同分(要依待要的對應關係值分))。

所以動機要形成於完整、符合於原眾皆萬物其所待要的一切皆能一致,那就絕不能離開、違背旣存皆還沒完整的待要完整在等能人能來給予成完整,和人的小腦具有無窮盡待要能給與更卓越、化缺、做符眾一切萬物皆成完整的機技能與才華,以及人三個腦加身體的運作得保持與天地宇宙、眾萬物的要能更好具絕對關係,那人也才能更好、更卓越而與眾皆結合為一體成整個的完整。

否則依有感機能鄰近於大腦就旣有形成待要完整的動機,以依相同性怎麼能來完成、給待要完整的能得到成完整,於是對外在動機和內在動機的訂定,就絕對要依小腦給出的來給與訂定對,那才不會被訂定的不準、不符合原成誤導了一切,而也誤導了一生這就非常的不好。

(六)物質性動機和精神性動機(物質待要再組與人能給予再組來共成完整。)(按照動機物件的性質分(要依待要的對應關係值分))。

所以動機要形成於完整、符合於原眾皆萬物其所待要的一切皆能一致,那就絕不能離開、違背旣存皆還沒完整的待要完整在等能人能來給予成完整,和人的小腦具有無窮盡待要能給與更卓越、化缺、做符眾一切萬物皆成完整的機技能與才華,以及人三個腦加身體的運作得保持與天地宇宙、眾萬物的要能更好具絕對關係,那人也才能更好、更卓越而與眾皆結合為一體成整個的完整。

否則依有感機能鄰近於大腦就旣有形成待要完整的動機,以依相同性怎麼能來完成、給待要完整的能得到成完整,於是對物質性動機和精神性動機的訂定,就絕對要依小腦給出的來給與訂定對,那才不會被訂定的不準、不符合原成誤導了一切,而也誤導了一生這就非常的不好。

整體來講這皆是以旣有現象、自以認為的而論,且是以大腦所認知的並還沒與原機制、人的本能對照符合其所形成的論述與條款和基準等等,這是否會因與眾皆的不符合構成人的做錯那就非常不好。因而要以依旣有現象反導回去之這樣的分類論述,還是要依人的小腦具有待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,來對應旣有的現象而給小腦產生出的才為作交往動機,那豈不是會更為正確,而且也不會錯還會構成皆贏、眾皆都能成更好與完整。

動機的作用

動機的功能

動機具有三方面功能:(1)激發功能,激發個體產生某種行為(那是因人為待給予的機能才會有這樣的產生。);(2)指向功能,使個體的行為指向一定目標(因人類為待給予的機能本就固有一定要做的目標。)。(3)維持和調節功能,使個體的行為維持一定的時間,並調行為的強度和方向(因旣有皆還沒完整的演化出人類具有再組配,本就是做維持與調節來給還沒完整的成完整。)。

這還是跟前題一樣皆是以旣有現象、自以認為的而論,但動機是由三與四的三為完整四為給與而所形成的是沒錯,可是真正能符合天地、宇宙、原眾皆萬物的動機與所要得到的真正功能,就絕不適可由自以認為的還沒對照符合原機制,就當為行眾皆的動機,還是必須要回到依原機制、人的本能、人的小腦給出的為動機那才為最完整最正確。

1、動機是在目標或物件的引導下,激發和維持個體活動的內在心理過程或內部動力(那就必須要為在以依人的小腦機能機制才不會與事實、物原性的不符合成顛倒逆行。)。動機是一種內部心理過程,不能直接觀察,但是可以通過任務選擇、努力程度、活動的堅持性和言語表示等行為進行推斷(※不是這樣,而是要經旣存還沒完整的待要完整來觀察、來對應小腦給出符合相互所待要的才能作行為的絕對。)。動機必須有目標(是要以旣有還沒完整的待要完整為目標。),目標引導個體行為的方向(引導人的小腦開啟給出成行為的方向。),並且提供原動力(提供原動力是小腦給產生的。)。動機要求活動,活動促使個體達到他們的目標(所以待要完整與待要給予成完整絕不能給弄錯。)。

這是依反面的論述,也是依旣有現象、自以認為的反導推論回去的論述,不然依要得到正確的動機、目標、原動力等等,還是跟綱要的一樣,必須要回到依原機制、人的本能、人的小腦給出的為動機為一切所要的,那才不會錯也才為最完整最正確。

2、動機具有啟動、指向、維持和調整功能(以依這樣的機能,唯有人的小腦才具有的特殊機能。)。動機是個體能動性的一個主要方面,它具有發動行為的作用,能推動個體產生某種活動(所以也才有做符合的得正、做不符合的得負的產生,這皆是因小腦具絕對性的關係。),使個體從靜止狀態轉向活動狀態。同時它還能將行為指向一定的物件或目標(※但要注意,目標或物質並非能自足,而是要由對稱的待要值而定。)。當個體活動由於動機激發而產生後,能否堅持活動同樣受到動機的調節和支配(以人的小腦機能機制本就能堅持正向的活動動機。)。

於是以依人的動機而要能得到真正的功效能,和能給與得到在人生所需應要之相關的一切,跟原自我本具有的才華、知識、機技能等等的產出,則就唯有必須要依人的小腦機能機制,以及要能掌握著小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,那才不會因自以認為的、旣有現象的沒再解120度與180度的沒跟原符合,構成人的為在自己而達不到任何的成效與功能,甚至在人生中並無法做出有甚麼樣的作為。

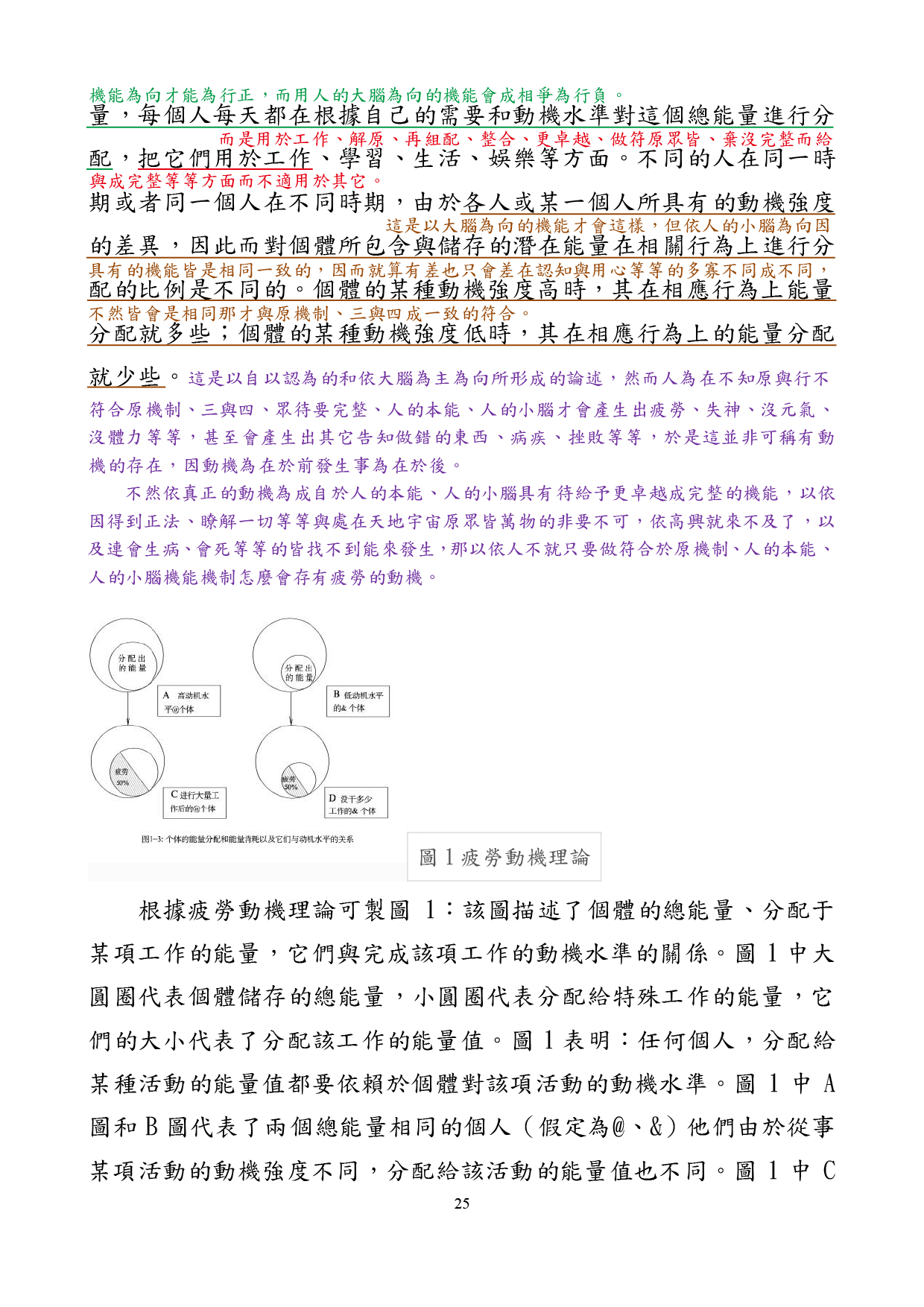

疲勞動機理論

美國心理學家邁爾(Maier RF)根據前人實驗的結果提出一種“疲勞動機理論”,該理論將人們可用于某項工作進行的潛在的精力體力稱之為儲存的工作能量(依要以潛在的精力體力而論,那就是唯有人的小腦代原給同原機制、三與四具有超越當在成完整其才有的專屬東西。),邁爾認為人體的總能量相對時空內是一個常量,每個人每天都在根據自己的需要和動機水準對這個總能量進行分配(但要用人的小腦機能為向才能為行正,而用人的大腦為向的機能會成相爭為行負。),把它們用於工作(而是用於工作、解原、再組配、整合、更卓越、做符原眾皆、棄沒完整而給與成完整等等方面而不適用於其它。)、學習、生活、娛樂等方面。不同的人在同一時期或者同一個人在不同時期,由於各人或某一個人所具有的動機強度的差異,因此而對個體所包含與儲存的潛在能量在相關行為上進行分配的比例是不同的。個體的某種動機強度高時,其在相應行為上能量分配就多些;個體的某種動機強度低時,其在相應行為上的能量分配就少些(這是以大腦為向的機能才會這樣,但依人的小腦為向因具有的機能皆是相同一致的,因而就算有差也只會差在認知與用心等等的多寡不同成不同,不然皆會是相同那才與原機制、三與四成一致的符合。)。

這是以自以認為的和依大腦為主為向所形成的論述,然而人為在不知原與行不符合原機制、三與四、眾待要完整、人的本能、人的小腦才會產生出疲勞、失神、沒元氣、沒體力等等,甚至會產生出其它告知做錯的東西、病疾、挫敗等等,於是這並非可稱有動機的存在,因動機為在於前發生事為在於後。

不然依真正的動機為成自於人的本能、人的小腦具有待給予更卓越成完整的機能,以依因得到正法、瞭解一切等等與處在天地宇宙原眾皆萬物的非要不可,依高興就來不及了,以及連會生病、會死等等的皆找不到能來發生,那以依人不就只要做符合於原機制、人的本能、人的小腦機能機制怎麼會存有疲勞的動機。

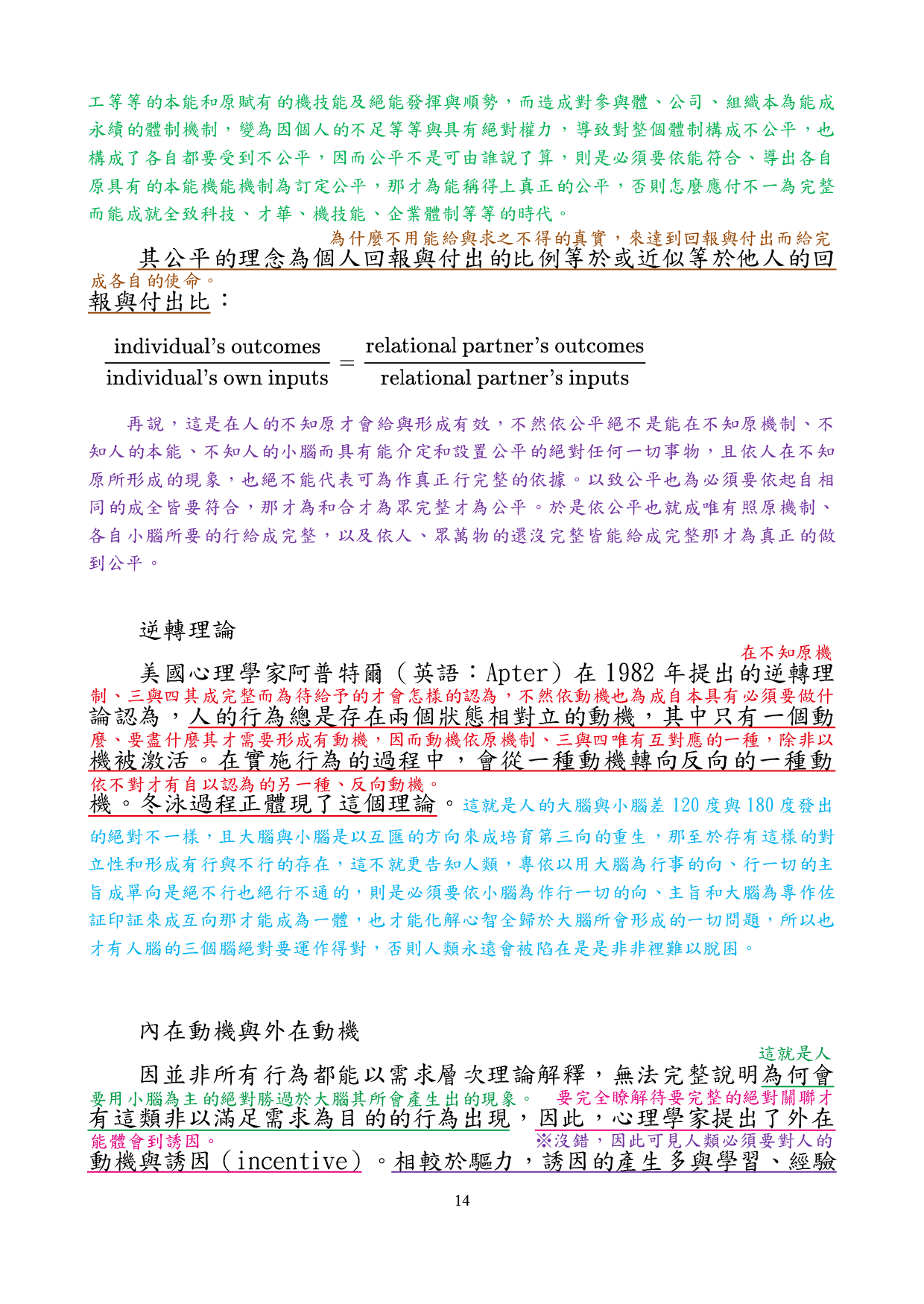

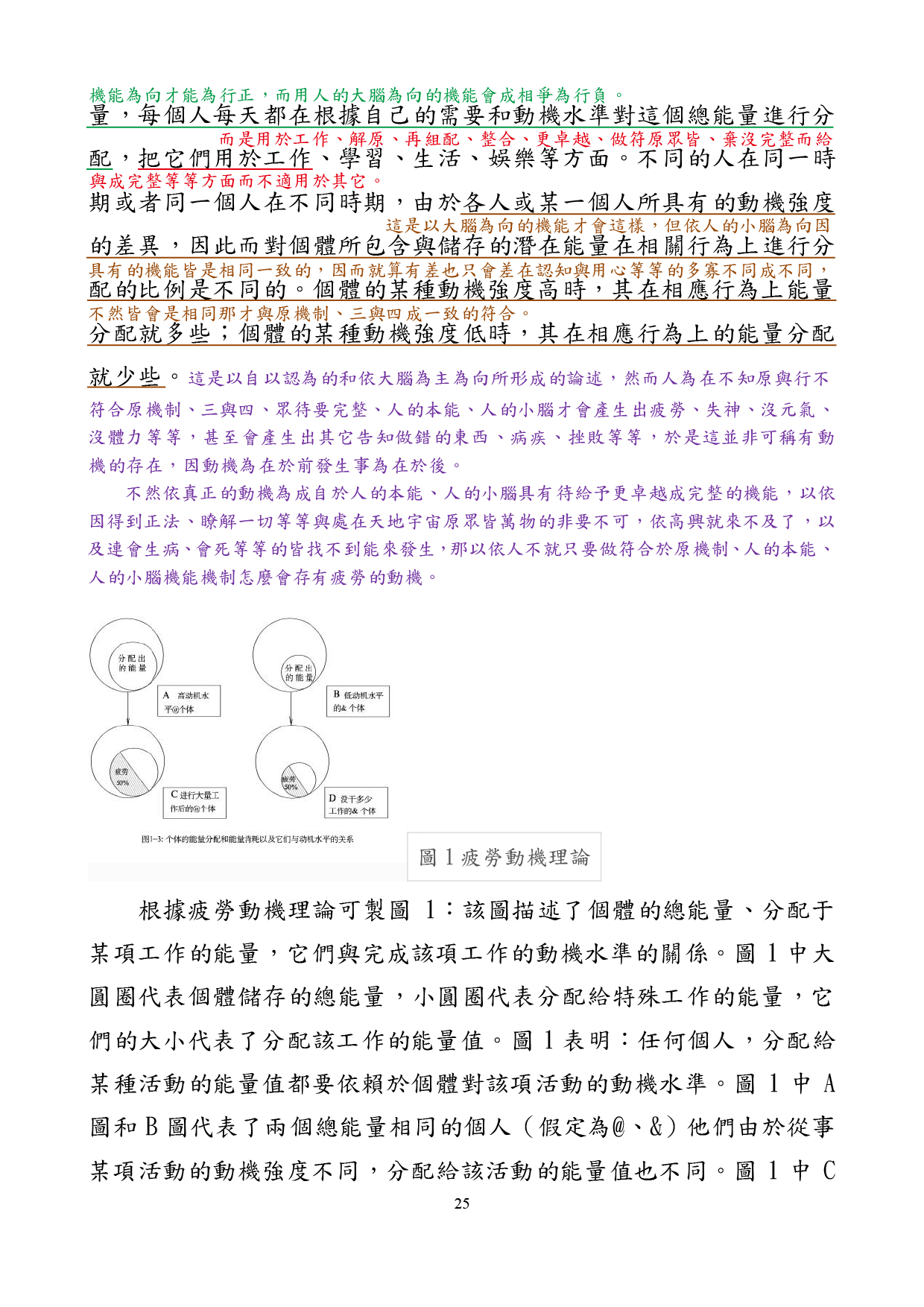

圖1疲勞動機理論

根據疲勞動機理論可製圖1:該圖描述了個體的總能量、分配于某項工作的能量,它們與完成該項工作的動機水準的關係。圖1中大圓圈代表個體儲存的總能量,小圓圈代表分配給特殊工作的能量,它們的大小代表了分配該工作的能量值。圖1表明:任何個人,分配給某種活動的能量值都要依賴於個體對該項活動的動機水準。圖1中A圖和B圖代表了兩個總能量相同的個人(假定為@、&)他們由於從事某項活動的動機強度不同,分配給該活動的能量值也不同。圖1中C圖和D圖描述了@、&兩人完成任務後的狀況。圖中小圓圈和陰影部分代表能量已經消耗。

這是以自以認為的就旣有現象在不知原機制皆為等位的論述,不然依原機制就人的小腦具有待給予做符的機技能,以依個體的總能量是跟分配給該活動的能量是相同的,且也沒什麼會消耗卻反而會增強,因牠成自於眾皆的整合成一成中訢性,是不會因某個一就成只占有著一而是眾皆拱成的一。

於是完整的三與四是成眾皆都相同一致,所以也才有人的本能、人的小腦機能機制是跟天地宇宙原眾皆萬物都成一致的,那以依人也才有能力和也才能為終端物、再組配者、再造物主、整合者等等的能來營做整個宇宙的皆能成完整。

圖1說明:@、&兩人在完成任務時雖然都消耗了自己分配能量的百分之五十,體驗到了相同的疲勞程度,但@實際消耗的能量相當於&實際消耗能量的兩倍。但需要進一步說明的是:疲勞動機理論對行為的解釋不是全面的,它只適用於動機與目標相統一的意志行為,而對於潛意識行為和娛樂消遣行為解釋度是不夠的(所以人類是具有絕對要去符合的機能機制,否則就要自己來承受。)。比如娛樂消遣行為不僅是不願接受目的目標意識支配與監督,而且往往在行為中越進行越表現出“不知疲倦、沉溺其中”的特點(因依真正的人,而所要的並非要當前的行為模式,所以只要符合於人的本性就會產生出人原具有的原動力,但它並非有符原再晉升的機技能。);而潛意識由於自我對行為動機都不明確,如何接受目的目標意識支配過程自我都難以明白清楚,由此也就更談不上動機強度決定行為強度的問題(這也才有人絕對必須要對人的小腦具有的一切要非常清楚、瞭解、知道那才能得到與做到原該有的一切。)。所以一般來說,無論是潛意識或者娛樂消遣意識,往往會對人們趨向于整體長遠目標的工作生活行為起壓抑或牽制作用,但也是能將這類潛意識或娛樂消遣意識與意志行為中的整體長遠目標統一起來(那是大腦有感認知的知識,而無法負荷於小腦產生出給與的機技能量,才會導致潛意識跟娛樂消遣意識的成一體,則來成為行為中的整體長遠目標,和自我並非符原的昇華機能機制,因娛樂消遣是為在不知原,故知原符原以依人並非要像當前人類的工作模式。),比如我們可以在行軍或勞作中唱一些激昂的歌曲或者將潛意識中的無端的鬱悶遷怒於敵人,這也就是精神分析理論中所謂的認同與昇華防禦機制(並非這樣,那是因人類具待要能給與更好、更卓越與成完整的機技能,也就是人本具三與四為樂善好施的機能,也才會有與能給人家更好為自我的成就、能完成使命就會照著做。)。

再說潛意識並非可由自以認為的就能給編製出來,因牠是原本就具配齊全在人腦、人的小腦裡有的而也才能謂之潛意識、還沒被開啟的機技能與才華和知識等等,於是人類對自我行為的真正動機不明確,與自我人生應要有的輝煌成就目標難以實現,以依要化解就成唯有必須要依人的本能、人的小腦具有待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,且解開人人皆具有無窮盡的機技能與才華,那一切也才皆能化解,甚至也才不再需要假介等等的會成誤真、耽擱人的成完整。

動機與效率

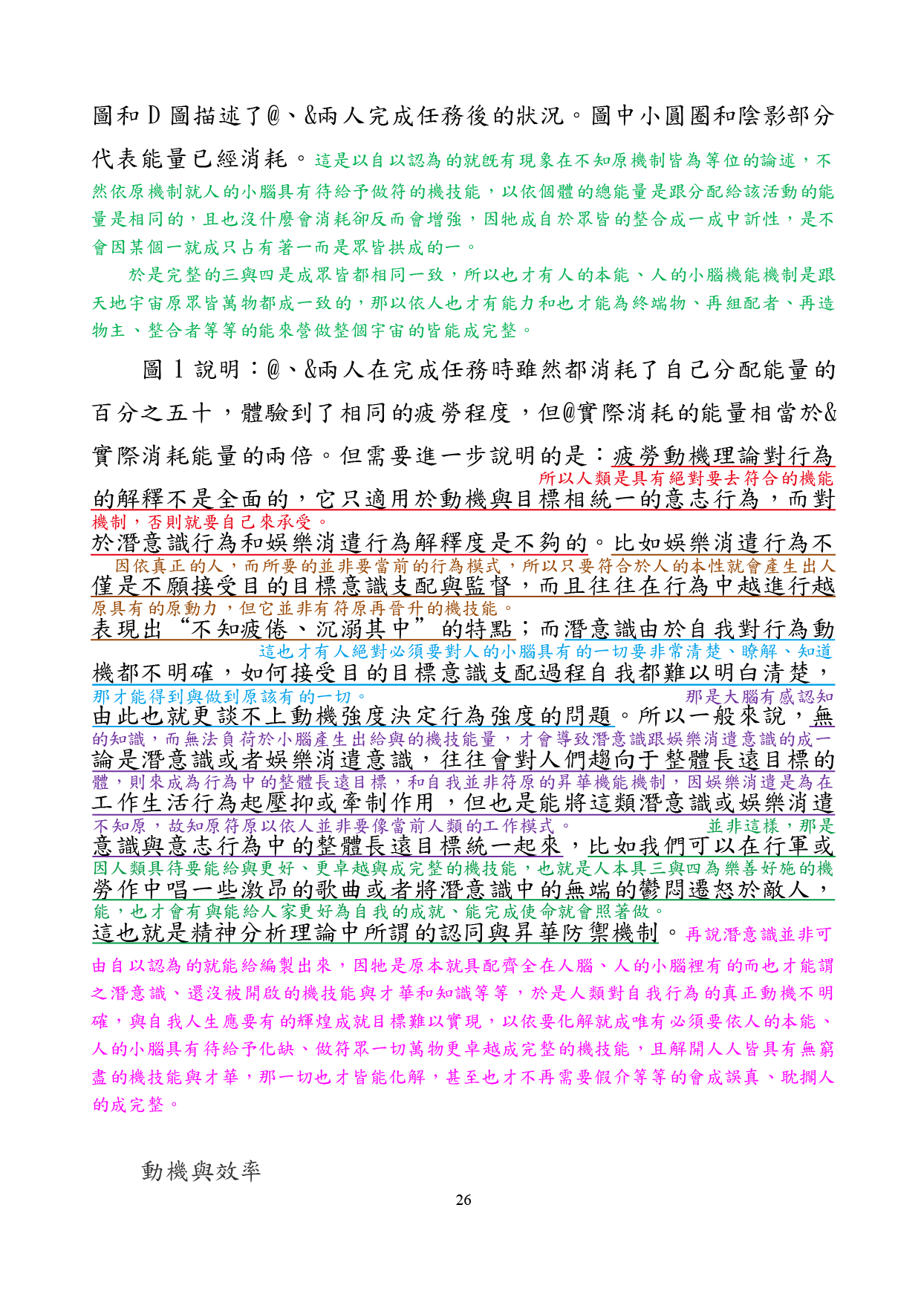

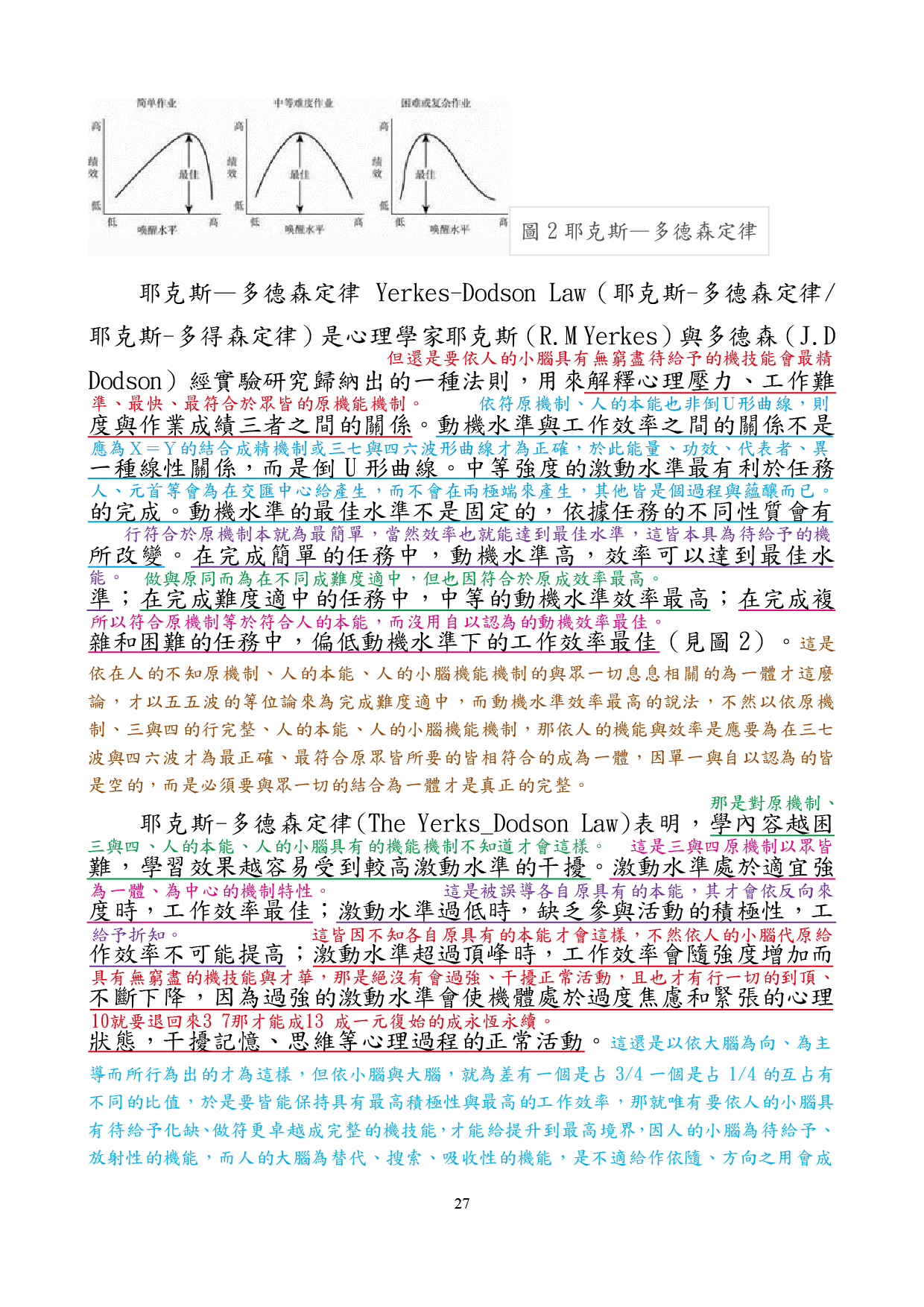

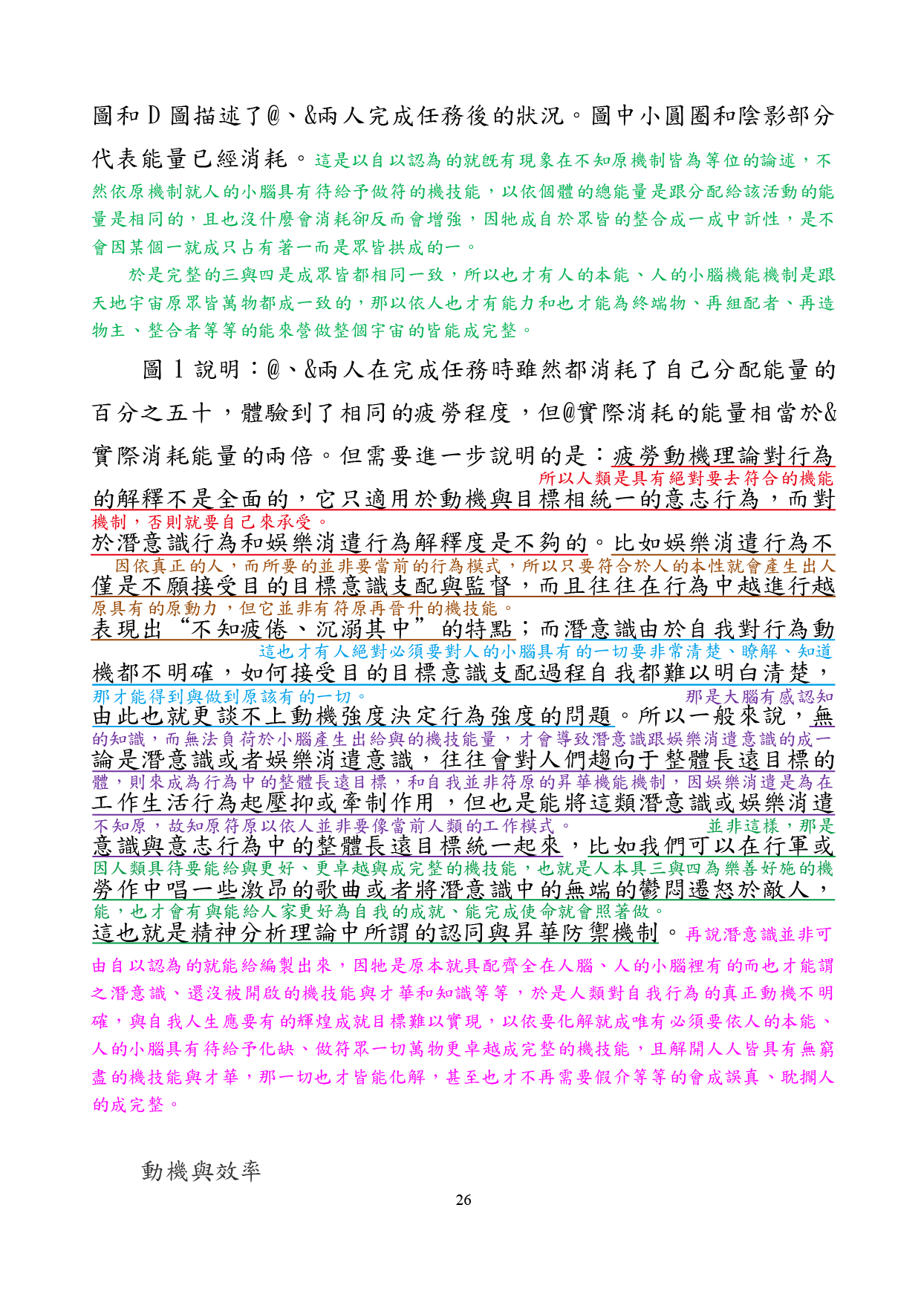

圖2耶克斯—多德森定律

耶克斯—多德森定律Yerkes-Dodson Law(耶克斯-多

德森定律/耶克斯-多得森定律)是心理學家耶克斯(R.M Yerkes)與多德森(J.D Dodson)經實驗研究歸納出的一種法則,用來解釋心理壓力、工作難度與作業成績三者之間的關係(但還是要依人的小腦具有無窮盡待給予的機技能會最精準、最快、最符合於眾皆的原機能機制。)。動機水準與工作效率之間的關係不是一種線性關係,而是倒U形曲線。中等強度的激動水準最有利於任務的完成。動機水準的最佳水準不是固定的,依據任務的不同性質會有所改變(依符原機制、人的本能也非倒U形曲線,則應為X=Y的結合成精機制或三七與四六波形曲線才為正確,於此能量、功效、代表者、異人、元首等會為在交匯中心給產生,而不會在兩極端來產生,其他皆是個過程與蘊釀而已。)。在完成簡單的任務中,動機水準高,效率可以達到最佳水準(行符合於原機制本就為最簡單,當然效率也就能達到最佳水準,這皆本具為待給予的機能。);在完成難度適中的任務中,中等的動機水準效率最高(做與原同而為在不同成難度適中,但也因符合於原成效率最高。);在完成複雜和困難的任務中,偏低動機水準下的工作效率最佳(所以符合原機制等於符合人的本能,而沒用自以認為的動機效率最佳。)(見圖2)。

這是依在人的不知原機制、人的本能、人的小腦機能機制的與眾一切息息相關的為一體才這麼論,才以五五波的等位論來為完成難度適中,而動機水準效率最高的說法,不然以依原機制、三與四的行完整、人的本能、人的小腦機能機制,那依人的機能與效率是應要為在三七波與四六波才為最正確、最符合原眾皆所要的皆相符合的成為一體,因單一與自以認為的皆是空的,而是必須要與眾一切的結合為一體才是真正的完整。

耶克斯-多德森定律(The Yerks_Dodson Law)表明,學內容越困難,學習效果越容易受到較高激動水準的干擾(那是對原機制、三與四、人的本能、人的小腦具有的機能機制不知道才會這樣。)。激動水準處於適宜強度時,工作效率最佳(這是三與四原機制以眾皆為一體、為中心的機制特性。);激動水準過低時,缺乏參與活動的積極性,工作效率不可能提高(這是被誤導各自原具有的本能,其才會依反向來給予折知。);激動水準超過頂峰時,工作效率會隨強度增加而不斷下降,因為過強的激動水準會使機體處於過度焦慮和緊張的心理狀態,干擾記憶、思維等心理過程的正常活動(這皆因不知各自原具有的本能才會這樣,不然依人的小腦代原給具有無窮盡的機技能與才華,那是絕沒有會過強、干擾正常活動,且也才有行一切的到頂、10就要退回來3 7那才能成13 成一元復始的成永恆永續。)。

這還是以依大腦為向、為主導而所行為出的才為這樣,但依小腦與大腦,就為差有一個是占3/4一個是占1/4的互占有不同的比值,於是要皆能保持具有最高積極性與最高的工作效率,那就唯有要依人的小腦具有待給予化缺、做符更卓越成完整的機技能,才能給提升到最高境界,因人的小腦為待給予、放射性的機能,而人的大腦為替代、搜索、吸收性的機能,是不適給作依隨、方向之用會成與人原所能的不合。

社會性動機的力量

人的動機的性質是各種各樣的。不同性質的動機(但還是必須要依待要完整與待要能給與成完整,而為一切的動機那才不會有錯。),可以對人具有不同的意義,具有強度不同的推動力量(※不是不同的推動力量而是相同的推動力量。)。行動的方式、行動的堅持性和行動效果,在很大程度上受動機性質的制約(這就是必須要對原機制、人的小腦機能機制瞭解的絕對性。)。

這也才說,人要成完整那就絕不能對自己代原給的三與四之小腦、大腦和中腦加身體,同原機制的機能機制存有不清楚、不瞭解、不知道的存在,則才不會成為與小腦為向所產生出的性質、強度、效果等等不一樣。

有一個實驗研究了不同動機對兒童行為的影響。學前兒童活潑好動,要他們長時間地站著不動是很困難的(那是給他們、要他們做的是與他們的小腦原具有的本能不符合,其才會產生不耐煩的舉動。)。但實驗者安排了一種遊戲的情景,兒童所扮演的角色要求他長時間地保持不動的站立姿勢。這時情形就明顯不同。比之成人單純地提出要求,遊戲情境中保持站立的時間要長3—4倍(那是因安排的東西、特性是與旣有的不一樣,恰好與他們代再晉升要解缺的會成不一樣的同性,那依與他們本所要、本所能的是同性質,當然就會沒抗拒而成持續下去。)。這裡,除了遊戲帶來的情緒方面的有利因素以外,兒童的活動動機顯然起著重要的作用(但還是要以依人的小腦具有的機能機制為人、兒童的要怎樣給產生本要盡的原能才為最準確。)。(馬努依連柯的實驗)

這是以自以認為的這麼說與實驗,但依原機制、人的本能是因旣有人類當前的求生與做事方式,是不正確的、不對的、不符合人的本能才會變成大人不如小孩的穩定性和毅力,而且這也等於証實了人的用腦、運作腦方式必須要改變與還原的絕對性,否則以依兒童就遊戲的能保持超越3、4倍的體能也是與實質原所要的不符合。

所以依眾皆為一體、相互性、社會性動機的力量,還是要以依原機制、三與四、人的本能、人的小腦具有待給予做符眾萬物更卓越成完整的機技能,來作為眾人所要成完整的基準、法則、才華、機技能、絕對性等等那才為最正確最重要的事。

在活動動機中,社會性因素起著重要作用。社會性動機所產生的力量可能如此之大,以致會超過和壓制人的生物學本能(以人的小腦代原給具待給予更卓越成眾完整的機技能,本就具有如此的能量。)。比如一些社會活動家,為了政治鬥爭的需要,可以抑制進食的自然需要,長期絕食達十幾天之久(但是權是由量、眾者所需而產生,法是由還沒完整、眾者的要成完整而產生,且權和法是分不開的,分開那就會成沒完整。)。

這就是人的小腦為具有超越出人體所具有、應要的能量,不然怎麼能成為是等待要給人家的能量,因而認知人的小腦、解開人人皆具有無窮盡能給與更卓越成完整的機技能,和開啟人腦還有九十幾趴未開啟的機技能是人生最重要的事,否則是難以應付人生多重要問題。

在實驗室裡,也見到類似結果。有人報導,要求三組成人被試(大學生)用右手食指拉起久布氏測力計上懸掛的重達3.4公斤的砝碼。對第一組被試不說明任何理由;對第二組被試,要求他們表現自己的最高能力;對第三組被試,則告之這種活動與一種社會性的重要任務有直接關係(拉砝碼的動作同電力輸送到工廠、住宅的效果有關)。結果顯示,在三種不同的活動動機之下,社會性最豐富的動機能表現出最大的力量(所以認知原機制、三與四、人的本能、旣存皆還沒完整的待要完整在等能者能來給與成完整,和認知人的小腦代原給具有無窮盡待要能給與更卓越、化缺、做符眾一切萬物皆成完整的機技能與才華,以及人三個腦加身體的運作得保持與天地宇宙、眾萬物的要能更好具絕對關係,那對人其人的一生是何等的重要,甚至不依照這樣,也唯有給作墊底而已。)。(費約的實驗)

這就是以自我和代原性所具有絕對的差異性,因而依原機制、人的本能、人的小腦具齊全待給予做符更卓越成完整的機技能也才說,只要依符合要給予人家成更好、更卓越、成完整的符合三與四原機能機制,就能產生出跟所牽涉的眾皆成一、成相同一樣的能量,於是以依人,也才要依人的小腦成自天地宇宙眾萬物機技能的整合成一,而才能同樣具有天地宇宙眾萬物的能量,能來完成天地宇宙原眾皆萬物所要人來助牠成完整的使命。

戰爭是一種要求高度意志力的社會現象。在戰爭行動中,可以清楚地看出動機的性質同它對行動的推動力量之間的關係。古往今來,投身正義戰爭的士兵,為崇高的動機所推動,具有一往無前、艱苦卓絕的精神,善於克服千難萬險,表現出堅強的意志(那是被喚起、給出的是符合於人依小腦為主,成符合於人的本能就會產生出高堅強意志力的行為,這並非是誰能來造就,也並非是什麼崇高的動機所推動,且真正的動機也為在發現還沒完整的待要完整,和自我的要給與成完整而才能給產生給形成。)。在從事非正義戰爭的軍隊裡,士兵為打仗而打仗,或僅為金錢或其它個人動機而戰,他們在艱險和危難面前,容易膽怯、動搖,表現出意志薄弱(所以依原機制也才有依符合的為奉獻,而依不符合的為銀貨兩訖才會做。)。革命戰爭的領導者之所以高度重視戰前動員的作用,不義戰爭的策動者之所以常常對自己的士兵作欺騙宣傳,力圖把他們的戰爭意圖說得冠冕堂皇(這就是人在不知原機制、三與四、人的本能、人的小腦具有特殊的機能機制,而本身又具有這樣的機能,那在非要怎樣時就會以欺騙、還沒到有具體的來給別者導出同樣的機技能,來完成原機制本要為的一切。),其心理學依據就是人的不同性質的動機對行動具有不同的激勵作用(所以人對自有本能的運做與認知是多麼的重要,不然是會被旣有的一切沒解與原合給誤導一生。)。

這依負有正義之士,具有一往無前、艱苦卓絕的精神,善於克服千難萬險,表現出堅強的意志,不也更加的証實,只要依符合能創造給予未來、人家、眾皆的能更好更卓越成完整的同原機制三與四所為的一切,同人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,不就是人一生與最終所追求之唯一所要擁有、掌握著的機技能與才華那人才能成真正的完整。

且戰爭在人類的行完整與體制裡,是絕不存在、沒有與不能有的東西,那是在人類的不知原機制、三與四、人的本能、人的小腦具有無窮盡待給予化缺、做符眾一切萬物更卓越成完整的機技能,而被陷在大腦的為搜索、記憶、印証、基憑、替代成沒具大於也沒原的存在,其才會有競爭與戰爭等等的產生。

動機是激發和維持有機體的行動(動機源自於人的小腦,本就受符合、對稱、應出給有機體做符原眾皆萬物都能更卓越與成完整。),並將使行動導向某一目標的心理傾向或內部驅力(※不是內部驅力,而是完成本該行給完整的機技能。)。動機在心理現象中屬於心理狀態(※不是心理狀態,而是應盡狀態。)。動機這一概念由美國心理學家武德沃斯1918年最早應用於心理學,被認為是決定行為的內在動力(※不是決定行為的內在動力,而是決定行為的本能動力。)。

所以以依人、人的小腦代原給具有無窮盡待給予化缺、做符天地宇宙眾一切萬物更卓越成完整的機技能,和旣存皆還沒完整的待要完整而能給與成完整其形成動機,以及要為作人行使一切的目標、心理傾向、具有能給做符眾萬物的待要完整能得到完整等等,就絕不能存有任何誤差。